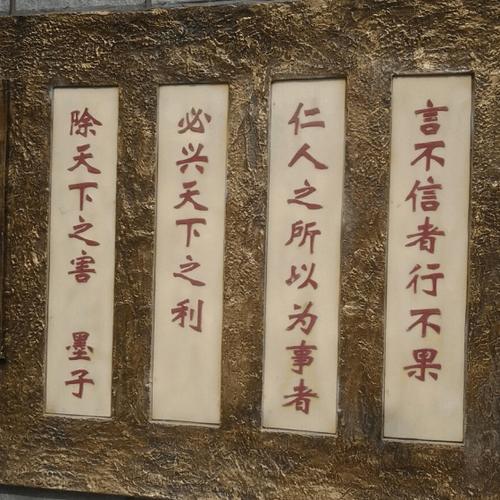

阴阳与阴阳家在史载上难以明确次第,但其学说却深植在中国哲学诸子百家与后继之学。大约在东周战国中期发展︰阴阳家学派在魏晋以后已不复存在。《汉书·艺文志》着录阴阳家著作“二十一家,三百六十九篇”,都没有流传下来。但是从董仲舒的《春秋繁露》还可以看到一些关于阴阳家的学说内容。阴阳家的“阴阳”和“五行”等思想在战国时期与道家、方仙道思想合并形成黄帝学派,在汉朝时融合老子的学说形成黄老道,后逐渐演变成现在的道教。而阴阳家在中国思想发展的重要性,则是具体化了自然世界对于人事的影响。这种想法,还可以在现在的黄历或是农书、农民历里看到。

简介

阴阳家是盛行于战国末期到汉初的一种哲学流派,齐国人邹衍是其创始人,阴阳家的学问被称为“阴阳说”,其核心内容是“阴阳五行”,阴阳学说是中华民族最重要的哲学思维之一。司马迁在《史记》中称阴阳家的学问“深观阴阳消息,而作迂怪之变。”《吕氏春秋》、《淮南子》、《春秋繁露》则直接受到邹衍学说的影响。值得注意的是《周易》没有提出阴阳与太极等概念,讲阴阳与太极的是被道家与阴阳家所影响的《易传》。

阴阳家思想将自古以来的数术思想与阴阳五行学说相结合,并进一步发展,建构了规模宏大的宇宙图式,尝试解说自然现象的成因及其变化法则。

介绍

概述

战国时期,有一支专门主张提倡阴阳、五行学说的学派,被称为“阴阳家”,属于道家支派,史学家一般以齐国人邹衍(驺衍)、驺奭为创始人。

阴阳家的哲学思想主要是道家“阴阳说”和“五行说”。

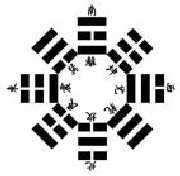

“阴阳说”是把“阴”和“阳”看作事物内部的两种互相消长的协调力量,认为它是孕育天地万物的生成法则,这和道家创始人老子所秉承的构成世界的概念“道生阳,阳生阴,阴阳生八卦,太极生万物,万物负阴而抱阳,冲气以为和”相同。

“五行说”则是由“金、木、水、火、土五种基本元素不断循环变化”的理论发展出“五行相生相克”的理念。研究阴阳五行说,能从天体的运行的计算来制订历法,掌握世间万象。到后来,发展出专门研究天体运行规律的“天文家”、研究历法的“历数家”后与“五行家”相结合。

在蒙昧的科学洪荒时代,为了避免灾厄,人们总是希望能预先得知天地变迁的异动,“阴阳五行说”的出现将这一愿望变成了现实。其代表典籍就是自周朝流传至今的《老子》、《文子》、《黄帝四经》、《列子》、《庄子》、《易传》、《鹖冠子》、《管子》、《黄帝内经》、《三十时》、《阴阳家佚书辑本二种》等道家著作。

地位和源头

“阴阳”主导思想是以五行决定政治,概念最早见于《老子》、《文子》、《黄帝四经》、《列子》、《庄子》、《易传》、《鹖冠子》、《管子》、《黄帝内经》;“五行”的概念最早见于《尚书》,但两种观念的产生,可以追溯到更久远的年代。到战国时代,阴阳和五行渐渐合流,形成一种新的观念模式,即以“阴阳消长,五行转移”为理论基础的宇宙观。

《汉书·艺文志·诸子略》中著录名家著作一百多家,将阴阳家列入“九流十家”;其后的《隋书·经籍志》、《四库全书总目》等书则使“诸子百家”(先秦至汉代出现的学术流派)著作上升到千家。但流传较广,影响较大的最为著名的学派不过有几十家,有:道家、德家、法家、名家、墨家、纵横家、文家(儒家)农家、杂家、小说家等。

岑压王在2005年发表的《先秦兵阴阳家问题探论》,是研究先秦兵阴阳家的专文。作者通过对《汉书·艺文志·兵书》中兵阴阳家书籍的复原,探讨了兵阴阳的定义和具体内容,认为兵阴阳家只是任宏校理兵书时以书籍特色来分类的方法,并非真正是兵家的一个流派;兵阴阳家与仪式、祭祀、卜笼等有密切的关系,但其源头却来自于黄老道家,军礼和兵阴阳家也存在着内在关系。文章探讨了先秦兵阴阳家的基本理论,认为兵阴阳家所用符号系统并非全然迷信而有其合理的成分。而兵阴阳家没落的原因,则包括体系牵涉广泛,学之不易,事涉迷信,战争收效有限以及兵器与战法不断更新等。该文还探讨了兵阴阳与天文、物候、气象、医学间的相互影响。绍岑文主题明确,搜集了较为丰富的史料,是兵阴阳家研究的重要之作。但作者对兵阴阳家的相关概念及关系未做细致梳理,探讨不够全面深入。田旭东《“兵阴阳家”几个问题的初步研究》及《兵书四种之一:兵阴阳家的学术风貌》,从《汉书》所著录兵阴阳文献分析入手,结合传世文献和出土资料,将兵阴阳家的具体内容归纳为兵忌、龟兆占验(含龟占、日月星气占、五音占、式占)、风角、刑德、辟兵五类。她认为兵阴阳家与阴阳数术家和道家学派之中的黄老之学有密切关系。

日本阴阳道

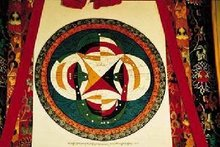

公元6世纪,中国的阴阳五行学说混合了道教咒术与密教占术,传入日本;在日本登陆后,又渗透了很多当地文化,比如万物有灵,形成了独特的“阴阳道”。不过当这个名词正式出现在日本史料上时,已经是十世纪的事了。此时的阴阳道,已有别于早期的中国阴阳思想,它兼备了占卜、祭祀、天文、历法等等应用,上至国运皇命,下至庶民之事,都可运用之来解释。推古天皇的儿子——圣德太子,就是运用这门知识的佼佼者,笃信佛教的他在制定“冠位十二阶”及服装颜色时都曾考虑到阴阳五行的配合,此学问给日本社会带来极大影响,从此,掌握并使用阴阳道的日本阴阳家——阴阳师成为热门“职业”,出现了像安倍晴明这样的佼佼者。明治时代,阴阳道被以“淫祠邪教”的名义废止,部分内容被以民间信仰的名义残存下来,神社神道与阴阳道决裂。

名词解释

何为阴阳

阴阳是古人对宇宙万物两种相反相成的性质的一种抽象,也是宇宙对立统一及思维法则的哲学范畴。中国贤哲拈出“阴阳”二字,来表示万物两两对应、相反相成的对立统一,即《老子》所谓“万物负阴而抱阳”、《易传》所谓“一阴一阳之谓道”。《易经》便是讲“阴阳”变化的数理和哲理。

其基本思路:阴阳交感而生宇宙万物,宇宙万物是阴阳的对立统一。阴阳学说是在气说的基础上建立起来的,并在气说的基础上,进一步认为天地,日月,昼夜,晴明,水火,温凉等运动变化中一分二的结果,这样就抽象出来“阴”和“阳”两个相对的概念。阴阳是抽象的概念而不是具体事物,所以“阴阳者,有名无形”(《灵枢·阴阳系日月》)。

阴代表女人、柔弱的特性和具有这些特性的事物和现象,阳代表男人、刚强的特性和具有这些特性的事物和现象。阴阳学说的基本内容可用“对立,互根,消长,转化”八字括之。

约略而言,战国道家对阴阳思想贡献甚多,而关尹子和墨家则大大地发展了五行思想。相对于战国儒家之于五行思想的贡献而言,战国道家对五行思想的发展大为逊色,但道家对阴阳五行所持的基本立场更有利于科学技术的发展。

载籍所记,当时不少著名学者都学黄老之术,并不是夸大的。阴阳数术一派侈言天道,接受道家的影响,实在是意料中的事。

五行

《尚书·洪范》“五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。”古人认为,宇宙万物就是由这五种基本物质构成的。它也是关于宇宙社会属性及其变化规律的范畴系统。五行的“行”字,有“运行”之意,故五行中包含着一个非常重要的观念,便是变动运转的观念,也就是“相生”与“相克”。

五行学说并非言木火土金水五种具体物质本身,而是指五种不同属性的抽象概括。它以天人相应为指导思想,以五行为中心,以空间结构的五方,时间结构的五季,人体结构的五脏为基本间架,将自然界的各种事物,按其属性进行归纳。凡即具有生发,柔和特性者统属于木;具有阳热,上炎特性者统属于火;具有长养,发育特性者统属于土;具有清静,收杀特性者统属于金;具有寒冷,滋润,就下,闭藏特性者统属于水。将人体的一生命活动与自然界的事物现象联系起来,形成了联系人体内外环境的五行结构系统,用以说明人体及人与自然环境的统一性。附表一张,可见文末。

中国的伟大中医就是含有五行说,形成一个中医体系。

五行相生含义:

木生火,是因为木性温暖,火隐伏其中,钻木而生火,所以木生火。

火生土,是因为火灼热,所以能够焚烧木,木被焚烧后就变成灰烬,灰即土,所以火生土。

土生金,因为金需要隐藏在石里,依附着山,津润而生,聚土成山,有山必生石,所以土生金。

金生水,因为少阴之气(金气)温润流泽,金靠水生,销锻金也可变为水,所以金生水。

水生木,因为水温润而使树木生长出来,所以水生木。

五行相克含义:是因为天地之性。

众胜寡,故水胜火。精胜坚,故火胜金。刚胜柔,故金胜木。

专胜散,故木胜土。实胜虚,故土胜水。

五行生克制化宜忌:

金:金旺得火,方成器皿。

金能生水,水多金沉;强金得水,方挫其锋。

金能克木,木多金缺;木弱逢金,必为砍折。

金赖土生,土多金埋;土能生金,金多土变。

火:火旺得水,方成相济。

火能生土,土多火晦;强火得土,方止其焰。

火能克金,金多火熄;金弱遇火,必见销熔。

火赖木生,木多火炽;木能生火,火多木焚。

水:水旺得土,方成池沼。

水能生木,木多水缩;强水得木,方泄其势。

水能克火,火多水干;火弱遇水,必不熄灭。

水赖金生,金多水浊;金能生水,水多金沉。

土:土旺得木,方能疏通。

土能生金,金多土变;强土得金,方制其壅。

土能克水,水多土流;水弱逢土,必为淤塞。

土赖火生,火多土焦;火能生土,土多火晦。

木:木旺得金,方成栋梁。

木能生火,火多木焚;强木得火,方化其顽。

木能克土,土多木折;土弱逢木,必为倾陷。

木赖水生,水多木漂;水能生木,木多水缩。

发展

思想

阴阳思想作为抽象概念,主要源于《老子》、《文子》、《黄帝四经》、《列子》、《庄子》、《易传》是百家思想的发源之地,地球到今天才被世人看到,上古时期的先哲们脑海里只有天地,阴阳,昼夜,四季,晴明,地球的另外一面是对立的,对立的结果则必有阴阳,我为阴则对立为阳,我为阳则对立为阴,寻找道的过程就是寻找人类起源的过程。

在自然观上,利用《老子》经传的阴阳观念,提出了宇宙演化论;又从《尚书·禹贡》的“九州划分”进而提出“大九州”说,九州只是整个宇宙世界的一部分,认为中国为赤县神州,内有小九州,外则为“大九州”之一(胡适曾在其《中国中古思想史长编》中,大为赞叹阴阳家的这一地理观念);在历史观上,则把《尚书·洪范》的五行观改造为“五德终始”(下面还会谈到)说,认为历代王朝的更替兴衰均由五行所主运;在政治伦理上,亦“止乎仁义节俭,君臣上下六亲之施”。同时强调“因阴阳之大顺”,包含若干天文、历法、气象和地理学的知识有一定的科学价值。

五德

“五德”又称“五德转移”。阴阳家代表邹衍运用阴阳五行理论来阐释宇宙演变和历史兴衰,创为“五德终始”之说,影响甚大。后来的挂名吕不韦的《吕氏春秋》、董仲舒的《春秋繁露》、刘向的《洪范五行传论》(梁任公在其《饮冰室文集·阴阳五行说之来历》中谈到阴阳学说之害时曾提到:宜负罪责者三人焉……曰邹衍,曰董仲舒,曰刘向。可见阴阳家其要)等,都是以阴阳五行为思想基干。

“五德”指五行的属性,即土德、木德、金德、水德、火德。按阴阳家的说法,宇宙万物与五行对应,各具其德,而天道的运行,人世的变迁,王朝的更替等,则是“五德转移”的结果。其目的在为当时的社会变革进行论证,却陷入了历史循环论。

没落

汉初阴阳家还存在,阴阳家学派在西汉中叶以后已不复存在。

贡献

天文历算

太史公司马谈“论六家要旨”把阴阳家列为六家之后,虽然评价并不最高,也还是一种特别表示。没有任何直接的资料依据,但事实上很明显存在一个理由,那就是司马氏祖传世袭的专业是天文历算,阴阳家则是先秦诸家中唯一专精于天文历算的一家。

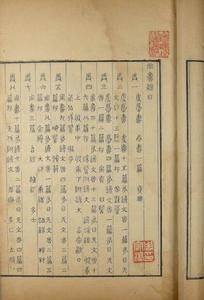

《尚书》阴阳家的主要学术内容直到司马迁都是在这领域的主导,而司马迁则是这一学派的正宗传人。《汉书·艺文志》引用刘歆的《七略》开列了当时的书目,一共有不到六百部书。这种书目在现代是开不成了!那六百种中很多都已失传。其中阴阳家有21部,第一部就是《宋司星子韦》,第四和第五是《邹子》和《邹子终始》。

这邹子应即为邹衍。齐有三邹,邹忌不是阴阳家,邹奭名气小,后面第十二部就是《邹奭子》。其中《容成》、《张苍》两部也是今人能断定内容为历算的书。刘歆为这21家所作评介是:“阴阳家者流盖出于羲和之官。敬顺昊天,历象日月星辰,敬授民时,此其所长也。及拘者为之,则牵于禁忌,泥于小数,舍人事而任鬼神。”司马迁也说阴阳家特长是“序四时之大顺”。

地位影响

阴阳家是战国时主要学派之一。以提倡阴阳五行学说为宗旨,故名阴阳家,又称“阴阳五行家”或“五行家”。《汉书·艺文志》列为“九流”之一。主要代表人物有战国末齐国的邹衍。庄子将之定义为气所包含的矛盾对立要素,“阴阳,气之大者也”(《庄子·则阳》)。阴阳本指事物两种相互对立的方面,“一阴一阳之谓道”(《周易·系辞传》),阴阳家则把阴阳矛盾作用引起的变化神秘化,“深观阴阳消息,而作怪迂之变”(司马迁《史记·孟子荀卿列传》)。

“五行”最早见于《尚书·洪范》:“五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。”战国时五行说相当流行,有相生相胜即“木生火、火生土、土生金、金生水、水生木”和“水胜火、火胜金、金胜木、木胜土、土胜水”的观点。阴阳家以五行为五德,认为历史朝代的嬗变即遵守五行相生相胜之道,是为'五德终始说'。司马迁称邹衍“称引天地剖判以来,五德转移,治各有宜,而符应若兹“(《史记·孟子荀卿列传》)。以五行相克的循环变化决定历史朝代的更替,如夏、商、周三代之变,就是金(商)克木(夏)、火(周)克金,秦汉统治者均以此为自己统治的合理性寻找根据,对后世特别是汉代有很大影响。《汉书·艺文志》云:“阴阳家者流,盖出于羲和之官,敬顺昊天,历象日月星辰,敬授民时,此其所长也。”作为一个学派,阴阳家西汉初期以后已不复存在。《汉书·艺文志》着录阴阳家著作“二十一家,三百六十九篇”,都没有流传下来。但是从董仲舒的《春秋繁露》还可以看到一些关于阴阳家的学说内容。而阴阳家在中国思想发展的重要性,则是具体化了自然世界对于人事的影响。这种想法,还可以在黄历或是农书、农历里看到。

代表人物

邹衍

邹衍(约公元前305年至公元前240年),一作“驺衍”,齐国(今山东章丘相公庄)人,阴阳家的创始人,道家著名人物,因其学问迂大而宏辩,人称为谈天衍,尊称邹子(或作驺子)。善于以天象和五德演化的变化,推演朝政的兴衰。主要有“大九州说”和“五德终始说”。

旧史所载他的事迹有所谬误,但可肯定他是战国晚期人。邹衍曾游学稷下学宫,以学问重于齐。到魏,受到魏惠王郊迎。到赵,平原君待之以宾主之礼。到燕,燕昭王亲自为他在前面扫尘,听他讲学,为他筑竭石宫,执弟子礼。故此有史推测他可能死在长平之战后。

邹衍是道家,亦得事理部分之真。当邹衍与道家的关系十分密切;其思想学说来源于稷下道家学派者,“邹衍学说的全部内容虽己难知其详,但我们可以有把握地说,春秋时期的阴阳思想和五行是邹衍学说的理论源头,而产生于稷下学宫的《黄帝四经》和《管子》中的阴阳五行思想则是其直接的思想来源”。换言之,以邹衍为代表的阴阳家还曾经吸收过道家、儒家的思想。

著作

《宋司星子韦》三篇。景公之史。

《公梼生终始》十四篇。传邹奭《始终》书。

《公孙发》二十二篇。六国时。

《邹子》四十九篇。名衍,齐人,为燕昭王师,居稷下,号谈天衍。

《邹子终始》五十六篇。

《乘丘子》五篇。六国时。

《杜文公》五篇。六国时。

《黄帝泰素》二十篇。六国时韩诸公子所作。

《南公》三十一篇。六国时。

《容成子》十四篇。

《张苍》十六篇。丞相北平侯。

《邹奭子》十二篇。齐人,号曰雕龙奭。

《闾丘子》十三篇。名快,魏人,在南公前。

《冯促》十三篇。郑人。

《将巨子》五篇。六国时。先南公,南公称之。

《五曹官制》五篇。汉制,似贾谊所条。

《周伯》十一篇。齐人,六国时。

《卫侯官》十二篇。近世,不知作者。

于长《天下忠臣》九篇。平阴人,近世。

《公孙浑邪》十五篇。平曲侯。

《杂阴阳》三十八篇。不知作者。

右阴阳二十一家,三百六十九篇。阴阳家者流,盖出于羲和之官,敬顺昊天,历象日月星辰,敬授民时,此其所长也。及拘者为之,则牵于禁忌,泥于小数,舍人事而任鬼神。

典史记载

阴阳与阴阳家在史载上难以明确次第,但其学说却深植在中国哲学诸子百家与后继之学。大约在东周战国中期发展︰

邹衍以“大九州说”和“五德终始说”。

稷下学派中的黄老派和管仲派等又有新发展。

接着吕不韦及其所主编的《吕氏春秋》从阴阳气数与天象、五行与物候和人事、世界图式的和步整合等方面予以完善。

最后是刘安及其主编的《淮南子》,再将道分阴阳的宇亩图式与五行生克的社会体系进行整合,这样阴阳家才正式确立。

司马迁称邹衍“称引天地剖判以来,五德转移,治各有宜,而符应若兹”(《史记·孟子荀卿列传》)。

以五行相克的循环变化决定历史朝代的更替,如夏、商、周三代之变,就是金(商)克木(夏)、火(周)克金(商),秦汉统治者均以此为自己统治的合理性寻找根据,对后世特别是汉代有很大影响。

《汉书·艺文志》云:“阴阳家者流,盖出于羲和之官,敬顺昊天,历象日月星辰,敬授民时,此其所长也。”

流派发展

阴阳家学派在魏晋以后已不复存在。《汉书·艺文志》着录阴阳家著作“二十一家,三百六十九篇”,都没有流传下来。但是从董仲舒的《春秋繁露》还可以看到一些关于阴阳家的学说内容。

阴阳家的“阴阳”和“五行”等思想在战国时期与道家、方仙道思想合并形成黄帝学派,在汉朝时融合老子的学说形成黄老道,后逐渐演变成现在的道教。

而阴阳家在中国思想发展的重要性,则是具体化了自然世界对于人事的影响。这种想法,还可以在现在的黄历或是农书、农民历里看到。