十三经的观念滥觞于南宋(1127-1279)中后期,发轫于明(1368-1644)初,成熟于武宗正德(1505-1521)、世宗嘉靖(1522-1567)中。万历十二年,神宗皇帝颁布诏令钦定“十三经注疏”,并命京师国子监校勘印行;十三部典籍同时被朝廷尊奉为经,十三经的概念及地位

简介

十三经是十三部儒家经书的合称,是儒学的核心文献,《周易》、《尚书》、《诗经》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《左传》(附《春秋》)、《公羊传》、《穀梁传》、《孝经》、《论语》、《尔雅》、《孟子》。“十三经”的整体性概念成熟于明朝(1368-1644),以万历十二年(公元1584年)神宗颁布诏令钦定《十三经注疏》为完全确立的标志;是从汉武帝(前156-前87在位)确立五经博士开始,学术潮流与政治权力不断调整儒家经书名目的共同成果,是儒家经书的最近一次结集。

十三经的内容庞杂,来源及时代不一,主要形成于先秦,既有孔子(前551-前479,春秋末期)之前已经长期流传的古代文献,也有主要由战国(前468-前221)儒家学者编写的著述。其中一部分与孔子、早期儒家思想和其他儒家典籍的关系存在争议,《春秋》、《周礼》、《左传》。更强烈的争议是所谓的“伪书”问题,如今本《尚书》的部分篇目。

儒家经书的整理、加工、流传与结集是一个非常复杂且漫长的过程,从孔子用当时已经很古老的文献教育学生开始,直至十三经完全确立,已经跨越了两千多年。时至今日,整理工作仍然持续。其间的合称先后有比较正式的六经、五经、九经和相对随意的七经、十二经、十四经等,各自涵盖名目不尽相同的典籍。

儒学是中国从汉武帝到清朝(1644-1911)结束的官方意识形态、主流学术思想,其提倡的价值观念、道德伦理是千百年来华人社会日常生活的普遍指导原则。儒学的核心是经学。经学即研究经书、阐发经义的学问。儒家经书既是经学研究的直接对象,也是不同时代各派儒学理论与相应的社会、人生主张及实践得以成立的根基所在。十三经及其前身五经、九经等,是传统中国社会和中华文化的“圣经”,与基督宗教《新旧约全书》、伊斯兰教《古兰经》在其各自社会及文化传统中的作用与地位非常类似。

起源发展

起源

汉代儒家的最早经典,称为六经,为《易》、《书》、《诗》、《礼》、《乐》、《春秋》,《乐经》早佚,便只有五经。其中《易》、《书》、《诗》在孔子之前早已流传,《左传》中曾多次引用,《礼》是对当时社会礼仪的总结,不知成书为何时。相传孔子立学,曾以这四部书作为教材(按,这四经在当时都有实用意义,《易》卜筮,据《左传》当时人在作重大决定前,均要卜筮;《书》,主要记载了古代先王的话语、政令、以及重要事迹,为史书;《诗》又称《诗三百》,当时社交场合常常赋诗以言志,通过吟诵不同的诗来表达各自的意思;《礼》即《仪礼》,是对当时各种礼仪仪式的规定和说解,比如成年的冠礼、葬礼的丧服等等。都有实用意义,掌握这些,也是当时社会对一个合格的士所作的要求)。《春秋》本是当时各国史书的通称,《春秋经》即传说为孔子删改《鲁春秋》而成,其中微言大义表达了孔子对历史的褒贬。

至汉武帝独尊儒术,将儒家思想作为官方意识形态,罢黜百家后,将五经列为官学,设五经博士。《易》、《书》、《诗》、《礼》、《春秋》便由儒家的教材,升格为“经”,正式称为《五经》。其中《春秋》一书,魏晋时,学人为了方便,将《春秋》的传文(传,即解经的文字)附在《经文》的后面,《春秋》经便不再单行了。

发展

汉朝:五经

汉朝时,以《易》、《诗》、《书》、《仪礼》、《春秋》为“五经”,立于学官。

唐朝:九经

唐朝时,《春秋》分为“三传”,即《左传》、《公羊传》、《谷梁传》;《礼经》分为“三礼”,即《周礼》、《仪礼》、《礼记》。这六部书再加上《易》、《书》、《诗》,并称为“九经”,也立于学官,用于开科取士。

晚唐:十二经

唐文宗开成年间,在国子学刻石,内容除了“九经”之外,还加上了《论语》、《尔雅》、《孝经》。

五代:十一经(收入《孟子》)

五代十国时后蜀国主孟昶刻“十一经”,收入《孟子》,而排除《孝经》、《尔雅》。

南宋:十三经正式形成。

南宋时《孟子》正式成为“经”,和《论语》、《尔雅》、《孝经》一起,加上原来的“九经”,构成“十三经”。

内容

《十三经》的内容极为宽博,就传统观念而言,《易》、《诗》、《书》、《礼》、《春秋》谓之“经”,《左传》、《公羊传》、《谷梁传》属于《春秋经》之“传”,《礼记》、《孝经》、《论语》、《孟子》均为“记”,《尔雅》则是汉代经师的训诂之作。这十三种文献,当以“经”的地位最高,“传”、“记”次之,《尔雅》又次之。

《周易》

《周易》是占卜之书,其外层神秘,而内蕴的哲理至深至弘。

《尚书》

《尚书》是上古历史文件汇编,主要内容为君王的文告和君臣谈话记录。

《诗经》

《诗经》是西周初至春秋中期的诗歌集,内分“风”、“雅”、“颂”三部分,“风”为土风歌谣,“雅”为西周王畿的正声雅乐。“颂”为上层社会宗庙祭祀的舞曲歌辞。

《周礼》

《周礼》该书原名《周官》,西汉时在民间发现,创作年代大多数学者认为可能在战国时期。主要汇集周王室官制和战国时期各国制度。

《仪礼》

《仪礼》主要记载春秋战国时代的礼制。

《礼记》

《礼记》是西汉的两位学者礼学家戴德和他的侄子戴圣编辑的战国至秦汉年间儒家学者解释说明经书《仪礼》的文章选集。是秦汉以前有关各种礼仪的论著汇编。

《春秋》三传

《春秋》三传是围绕《春秋》经形成的著作,《左传》可能是春秋末左丘明所作,但也有人认为是战国初的作品,重在史事的陈述。《公羊传》作者旧题是战国时齐人公羊高,他受学于孔子弟子子夏,后来成为传《春秋》的三大家之一,《谷梁传》其作者相传是子夏的弟子,战国时鲁人谷梁赤。起初也为口头传授,至西汉时才成书传。后二传重在论议。

《论语》

《论语》是春秋时孔子弟子对于孔子的语录笔记,是孔子及其门徒的言行录。

《孝经》

《孝经》西汉在孔壁中发现的藏书,至今作者仍有争论,但偏向于曾子学派的著作。为论述古代孝道的专著。

《孟子》

《孟子》战国时儒家学者孟子的著作。专载孟子的言论、思想和行迹。

《尔雅》

《尔雅》战国到西汉的学者编写的一本可以用来学习儒家经典的词典,《尔雅》全书收词语4300多个训解词义,诠释名物,经学家多据以解经。

影响

儒家文化在封建时代居于主导地位,《十三经》作为儒家文化的经典,其地位之尊崇,影响之深广,是其他任何典籍所无法比拟的。最高统治者不但从中寻找治国平天下的方针大计,而且对臣民思想的规范、伦理道德的确立、民风民俗的导向,无一不依从儒家经典。儒家经典施于社会的影响无时不在,无处不在。了解和研究中国封建社会的方方面面,不能不阅读《十三经》。

“十三经”是传世文献的始祖,是儒家思想文化的源头、主干。它的内容博大精深,囊括了传统文化的诸多方面:诸如天人合一的思维模式,天下为公的大同理想,以民为本的治国原则,和谐人际的伦理主张,自强不息的奋斗精神等等。这些思想、精神中的精华渗透在民族的性格与心理之中,具有强大的凝聚力,至今仍有积极的影响。

陕西关中一带,是周秦汉唐等十三个朝代的都城所在地,是当时的经济、文化中心,它亲历了经学的繁荣和发展,经历了经学的鼎盛时期。西安一带文化遗存十分丰富,著名的唐开成石经藏于西安碑林。

注疏

对中国13部儒家经典注疏的汇编本。

即:《周易正义》10卷,《尚书正义》20卷,《毛诗正义》70卷,《周礼注疏》42卷,《仪礼注疏》50卷,《礼记正义》63卷,《春秋左传正义》60卷,《春秋公羊传注疏》28卷,《春秋谷梁传注疏》20卷,《论语注疏》20卷,《孝经注疏》9卷,《尔雅注疏》10卷,《孟子注疏》14卷,共416卷。

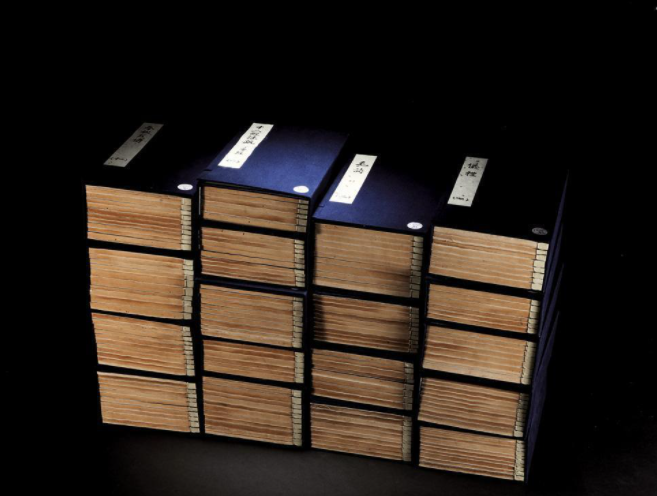

《十三经注疏》最早的合刻本是南宋十行本,以后辗转翻刻,讹谬渐多。清嘉庆二十一年(1816),由当时江西巡抚阮元主持,将南宋十行本残存的十一经,配补以宋刻《仪礼》﹑《尔雅》二书的单疏本,重刻于南昌学堂,并将阮元旧日罗致学者所作《十三经校勘记》分别摘录,附于各卷之后。世称“阮刻本”。

1935年﹐世界书局曾将阮刻本圈点缩印为两巨册出版。1980年﹐中华书局又将世界书局本校正讹脱后﹐重新影印﹐仍为两巨册发行。

电子版本

国学网是较早将十三经电子化的网站,但是该网站的十三经版本错误和疏漏也比较多。网上流行的版本大多来自于国学网。台湾中央研究院制作的十三经网络版错误相对较少,并且是繁体版,但是不便于检索。儒家网汇聚网上众多电子版,进行电脑和人工双重校对,制作了十三经的电子版。

网站上有强大的十三经检索系统。不足的是简体字版本。但是该网站还有十三经经文词汇分析,词汇分析中给出了经文词汇的繁体字,因此一定意义上弥补了因为简体化带来的不足。