不将散处失深谋,蒙古兵丁杂“满洲”。

四里五分城筑就,胡同巷里息貅貔。

——《成都竹枝词》

这首成都竹枝词,说的是清代成都旗城,方圆四里五分的“少城”,数十条胡同,满蒙旗兵藏龙卧虎,成为清代成都的一大特色。旗营在各地成为一道独特风景,他们自成体系,按照制度规定的方式安排生活。然而展开来看,从某种意义上看,他们只是汉族汪洋大海中的一座小岛。他们负有对外监视海盗和远方“蛮夷”,对内镇慑当地人民的责任,但从另一方面讲,他们却也处于民人的包围之中。汪洋孤岛既是现实状态,也是制度安排。旗城孤岛是清代“旗民分治”基本国策的必然结果,孤岛是今天满族成为中华各族中“大分散”最为突出现象的源头,在当时,驻防旗城为一个独特社区。在这一特殊社区之中,一切生活均按制度规定与要求建立,如同一座军营,规范了人们的所有日常生活。

驻防旗城、旗营,是一座民族社区,也是军事社区,严格来说,它是一座由满、蒙和汉军等旗人组成的军事化社区。人们对它的军营性质有着较为一致的认识,“驻防八旗是军事体制,因此,‘满城’的设施恰如一座大军营。军事机构如衙署、营房盘查哨卡、军械、火药库房、练兵场等占着绝对主要的地位,此外有储备钱粮的库房和各种庙宇和祠堂。‘满城’内无商业和手工业户,因而在经济生活上尚需仰给于大城。”“驻防城四门锁钥由将军等最高衙门直接掌管,城门昼夜有领催、兵轮班严守,鸡鸣而启,鸡眠而闭。在以街为界的无城之处,便在“旗民交界要地”,设官堆防守。驻防城实际上是一座大军营。”“旗人的驻地俨然一个大军营,他们除了练武、戍卫、打仗之外,其他生活技能一概不必掌握,世代被限制在军事活动中。”这种作法完全依照京师旗营的布局。清入关后,将京师内城汉族官、民全部迁出于外城,内城则按东南西北四向,分派八旗居住、守卫。每旗内又分成三块,即旗内之满旗、蒙旗及汉军旗。京郊则另驻外三营等,以为屏障。“北京内城实为一大军营。满洲全民皆兵,皇帝是统帅居中,八旗分居四周。”实际上,各地驻防旗城如同京旗京营的复制品,只是规模较小而已。京旗是清代八旗军队的大本营,各地驻防城即为其卫星城,由京师而京畿,逐层展开,直至边陲。小而言之,驻防旗城,如同汉族汪洋之中一座座孤岛,大而观之,则旗城与京师及友邻旗城各有联络,信息互通,俯瞰整个驻防分布图,则可以清楚看到,它还是群岛,错落有致地布局于汉族之中,有效地把握与掌控着全局。

旗城孤岛,作为地方上一座特殊社区,社区的军事特征明显:

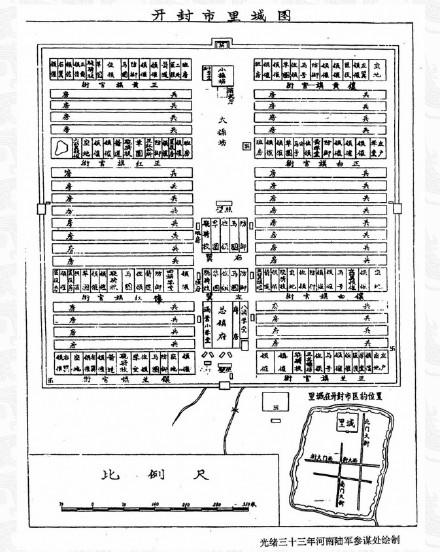

“满城是一座大军营,衙署、营房(官街和兵街)、盘查哨卡、军械、火药库房等占主要地位。按照八旗传统制度,各旗进行屯驻、行军、演习、狩猎、祭祀等活动,均应遵守固定方位,不许错乱。如正黄、镶黄在北方,正红、镶红在西方,正白、镶白在东方,正蓝、镶蓝在南方。”“西安满城是一座纯军事性质的八旗驻防专城,城内的布局和设施俨然是一座大军营。军事机构如八旗将军及左右翼副都统衙署、八旗教场、旗营堆房(巡防哨所)、军械及火药库等都占有特别突出的地位。”驻防城按照金木水火土五行原理布置,分左右两翼,各依旗城之地理环境,依照京旗模式展开。如开封旗营虽属规模较小之旗城,八旗两翼亦依序布局。“东侧五旗,从北往南排是:镶黄、正白、镶白、正蓝四旗,东蒙古(左翼)分别住上述四旗的最东端。西侧五旗,从北往南排是:正黄、正红、镶红、镶蓝四旗,西蒙古(右翼)分别住在这四旗的最西端。这种排列是根据金、木、水、火、土五行相克来的。用在军事上,如向北进军,则是黄旗当先,以土克水;向东进军,则是白旗当先,以金克木,如此推之。东五旗与西五旗之间,建有一条大官街。是镇统府衙门所在地(即城守尉、统领办公地)。” 而同属满、蒙。

开封市里城图

八旗同处一城,与开封旗城将蒙古旗营分处两翼外围不同,荆州旗城是满洲与蒙古旗混居一处,荆州旗城无汉军八旗,但满、蒙八旗亦混编驻防。至今当地旗人后裔仍然记得清代混编驻防的情况:“当时驻防旗人共分为八旗,每旗设七个佐领,是满蒙不分的混编,1—5佐领为满,6—7佐领为蒙古。10个协领中,蒙古占2名。满蒙一体驻扎在荆州城东的满城中,蒙古旗兵约占总数的20%左右。”绥远旗城与荆州相同,“绥远城八旗蒙古的4个佐领根据布局规则,并未在城中聚居,他们被严格地按照各自的旗分,与同一旗分的八旗满洲人混居于一起。”

笔者多次走访各省驻防旗营故地,旗人后裔对旗营社区这种居住安排,可谓记忆深刻,成都旗城一位著名的正骨医师将这样一种兵房布局形容为“跟鱼骨一样,鱼骨两边分那样排列”,给笔者留下深刻印象。笔者首次进入福建长乐琴江满族村时,也为首里街那种旗兵居住房屋的排列方式所震撼。

琴江首里街的旗兵营房

同任何时代的军事管制区一样,这样一个军事社区,非社区人员不得随意进入,即使是社区离不开的各项雇佣人员,也受到极大的限制。不仅是有城墙隔离的城中城、城外城,即使是在没有城墙隔离的广州、福州等地,也有严格的管控措施。康熙二十一年,汉军旗人王之蛟任广州驻防协领,“管理印房及右司事务。将军委令勘定旗、民分界地址”。“由归德门直街北至大北门直街为旗、民交界要地,满、汉八旗每两旗合设一官堆,各堆每班轮派两旗领领催、兵五名防守。”即使没有界墙,也有官堆,派兵把守。与之类似,“福建省八旗驻防居住,设立旗汛口栅门,以为届(界)限”。清代的保甲制度也延伸至驻防社区,广州驻防社区在雍正间即曾推行保甲,至乾隆间下令“将现在旗人住界内之庙宇、铺户人口,造册交理事同知,每月清查两次,并将户口姓名,悬牌各门”。如此,则旗城社区内之汉民商铺等,门牌明显,一望可知。在其他地区,对社区内之民人,一律另编牌册,“至各省驻防营内居住之商民,以及官员雇佣之人役,均令另编牌册,由同知查核。”乾隆间曾专门对旗城内雇佣汉人作出严格规定,“各省驻防官兵雇用汉人,令理事同知查明造册,交地方官查察立案。倘造报不实,并地方官不实力查察者,均罚俸一年。如有奸匪改易姓名,窜入潜匿,有心徇隐者,降三级调用。”

旗城内兵丁及家属过着军事化或准军事化的生活,置于严格的管控之下,行动起居与思想文化等均有明确限制。

旗城官兵后裔对旧时生活中的各项限制,至今记忆犹新。琴江旗城88岁的老人许辉先生告诉笔者,“掌灯后,小孩不能在街上玩,要回家读书,否则查营的来问责。熄灯时,城门一关,不能在街上走。”居住在台湾的山东青州驻防旗人后裔那玉敏先生曾谈到过青州旗城的“打点”,“民国十六年以前,每个城门都有守城门的负责开关,一个城门四个人守,其中一个是带班的,每天早上天亮开城门,晚上太阳下山关城门。开关城门以前,得要先打点,点是金属做的大锁(约有一尺长),悬挂在城中央十字口附近的架子上,打起点来,当当有声,四个城门都听得清清楚楚。城门关了以后,要想进城,就得想法子爬城墙了。”不仅是驻防旗人后裔记忆中有此“打点”之声,今天青州驻防旗人后裔自己的研究论著中也提到这个“打点”的声音,“十字口还有旗城值班的班房一座,稍向南有协助将军和副都统办公的左、右司衙门。值班班房旁边有‘点楼’一座,楼上悬挂一长形的金属板,其两端如云状,名‘云板’。敲击云板其声悠扬,能传十几里外。驻防城八旗兵民过着兵民合一,起居定时的生活,早起晚归,军队集合、教场操练等,都要敲击云板(俗称‘打点’)。”在绥远旗城,也有这一类标志性声音,但不是青州的敲击云板,而是放炮。衙署“照壁下面有尊石炮,每天中午十二点放一炮,炮声可传到十里之外,这是全城官兵吃午饭的号令”。不仅是吃饭,旗城中其他事物也往往与这种统一标准和统一行动的号令有关,如绥远城将军府中养了一班鼓手,“辕门北侧,有两座房基很高的鼓手房,鼓手房的鼓手们平日每天下午四时(申时)在将军吃饭时吹奏。一般多吹奏‘得胜令’等曲调。如有来宾,则作为仪仗队迎送宾客”。打点声、炮声所揭示的,是旗城生活制度化的象征,驻防旗城各项制度对人的管理,到了极为严苛的地步,即使是孩子何时归宅读书,全城人口何时起床,何时归寝,均有制度化的统一的时间规定,甚至于何时吃饭也定时放炮,统一进餐,完全是一副军营作派。驻防旗人族群,二百数十年生活于旗城之中,所有行动包括饮食起居,均被驻防制度所限定。

在旗人后裔的历史记忆中,旗城管理是严格的、不可改变的,“它十点以后就关门了,不能随意进出,连家属也不行。”在史籍记载中,旗人不得离城二十里(京旗不得离开四十里)是基本规矩,有事出城,有一整套繁琐的请假和销假手续。否则,《逃人法》如同利剑悬在头上。即使是出城闲游或居住,也要受到严厉的惩处。乾隆间定制:“驻防满兵出城闲游、居住,查拿治罪”。在外人看来,旗城巍峨矗立,而从内部管理来说,对于旗人,它如同笼套,旗兵及其家属禁锢于其中,不得动弹。此种禁锢,当然是军营制度的必然,也是后来“八旗生计”问题形成的根本原因。全体旗兵及家属除了朝廷发给粮饷等项外,全无收入来源,也不得谋求财源。如旗人所抱怨的,“好象套上的黄髻头,是死是活都得由人家牵着”。

事实上八旗制度对于驻防旗人的控制远不止于旗城的军事化管理。所有旗人的社会生活、思想动态等等都在清廷的操控之中。据清人章润普《满洲谈往》所载,旗营有十不准之说,包括:1.旗人不准私自远出;2.旗人不准经营商业,与民争利;3.旗人不准与汉人交产;4.旗人不准与汉人通婚姻;5.旗人中的读书者不得染名士习气;6.旗人禁止以诗人标榜,联络交通;7.旗人女子禁效汉人装束;8.旗人女子未经选秀女者,不准私相订婚;9.旗人不准卖唱及登台演戏;10.旗人圈地不准增租夺佃。十项规定,实际上囊括了社会生活的基本内容,原则上说,“事事有限制,处处有规矩”这句话大概可以概括旗营生活的一般状态了。

不仅是行动、行为,思想的管控也相当周密。康熙以降,旗城、旗营中开始形成一项传统,每月初一十五两天,官兵们齐集操场,听上司宣讲“圣谕”,即宣讲皇帝的谕旨,后来形成宣讲历朝皇帝与官兵们有关的“圣谕广训”。圣谕的中心,忠君为要,而举凡生活各项事务,亦常常有细致的讲解与说明。清承明制,有对民间宣讲圣谕之传统,而与地方上由官员或专业人员宣讲不同的是,旗城之中,宣讲圣谕由带兵大员主持,长期坚持。而且每逢有事时,往往会进一步强调宣讲的重要性,清帝有时也针对旗营中发生的问题,如奢靡之风,出征骚扰地方等事,发布专门的谕旨,令旗营官兵时时恭听。如雍正七年,因陕西驻防官兵出征西藏,归途中对沿途百姓多有骚扰,谕令整改,并下令各地旗营将官员的参奏折和雍正帝的上谕一并宣读。“今将该抚所参各款一一开出,并降此旨,着交与八旗及各省驻防管兵官员等,各抄录一道,每月传集兵丁,敬谨宣读,令其触目警心,时时检束,恪谨遵奉。”康熙以降,宣讲圣谕广训,成为旗城旗营社会生活中的重要事项。乾隆中期以降,宣讲圣谕的管控形式逐渐松驰,咸丰以后,旗制衰败已难以挽回,清廷再次整饬旗制,大力推动宣讲圣谕之旧制,但已徒具形式,不复旧观。在旗营生活正常的年代,宣讲圣谕成为教育兵丁和控制思想的重要手段。如雍正间,申慕德任右卫将军,“下车之后,崇节俭,禁奢侈,励廉耻,勤操练。每月朔望,虽风雨寒暑,必宣讲圣谕广训,以养以教,俾甲冑之土皆有勇知方。”圣谕的内容,后来嘉庆帝概括性集中颁布了“御制将军箴”和“御制八旗箴”,成为驻防官兵尽忠职守的座右铭。对于将军而言,目的与任务集中起来就是“训尔营队,巩我皇图”:“ 将军之职,与古迥殊。八旗禁旅,生聚帝都。日增月盛,分驻寰区。星罗棋布,奕祀良模。旧习常守,汉俗勿趋。国语熟练,步射驰驱。先养后教,心洽诚孚。训尔营队,巩我皇图”。而作为驻防兵丁,嘉庆的训诫可谓是周全,从历史到现实,从生活到礼节,事无巨细,谆谆教导。

在记录荆州旗营事务的《荆州事宜》一书中,记载了荆州驻防旗城宣讲圣谕的印刷用雕版,是由曾任职杭州旗营副都统的依星阿带回,为荆州旗城宣讲、学习之需要,有三任将军曾照版印刷。值得注意的是,这种圣谕广训版本,为“满汉合壁”的版式。“满汉圣谕广训板片,系致仕前升任杭州副都统依公讳星阿由任镌刻携回,字法恭楷,板存印房,嘉惠后之学者,刷印攻读,资益良深。前任将军苏、德各印过一次将军巴印过一次。”依星阿为荆州满洲正黄旗人,道光六年任杭州驻防副都统,至十五年致仕,回荆州旗营养老。他将杭州旗营刻版圣谕带回荆州,道咸以后,几次印刷,至迟在同治间巴扬阿任将军时还翻印,说明宣讲圣谕之制,直到晚清时期仍有延续,至少圣谕版本在晚清时仍有人作为研读的书籍,也表明宣讲圣谕对旗营社会生活的深远影响。

简之,所有旗城社区居民,均生活于严苛细致的规矩之下,是清代这一特殊社区的基本特征。