“圣旨”一词最早出现于东汉蔡邕的《陈政事七要疏》中。其中说道:“臣伏读圣旨,虽周成遇风,讯诸执事,宣王遭旱,密勿祗畏,无以或加。”在古代社会,皇帝向臣民宣布命令时为了显得郑重往往会通过“圣旨”这一产物。宣读圣旨的人便成为皇帝的信使,受到别人的敬畏。因此,圣旨便成为帝王权力的象征。

演变

现存汉代诏书开首大多直称受诏者官职,如“制诏御史”等。南北朝后,门下省成为制诏机关,于是诏书开首变为“勅门下”,结尾有“故兹诏示,想宜知悉”,“布告中外,体朕意焉”等几种。

直到宋代,“圣旨”一词才普及开来。按照南宋人岳珂的说法:“国朝所司承旨之别;乘舆称圣旨,中宫称教旨,储闱称令旨”。意即宋代规定皇帝、皇后、太子的命令,分别称为“圣旨”、“教旨”和“令旨”。

古装剧中有固定开头的“圣旨”,迟至蒙元时期才出现。当时的圣旨上,先是音译自蒙古语的“长生天气力里”或“长生天气力里,大福荫护助里”(大意是,在上天保佑下,统治万民),再写“皇帝圣旨”及具体内容。贵由汗在给教皇诺森四世的信中,开头甚至被写为:“长生天气力里,贵由大汗,全人类之君主圣旨”。

朱元璋推翻元朝后,认为元朝圣旨的开首语,“未尽谦卑奉顺之意”,于是亲自改为“奉天承运”,意即皇帝所做一切,都是遵从上天意旨。朱元璋还改大殿为“奉天殿”,规定皇帝所持“大圭”(一种玉制手板)上刻“奉天法祖”,自称为“奉天承运皇帝”。

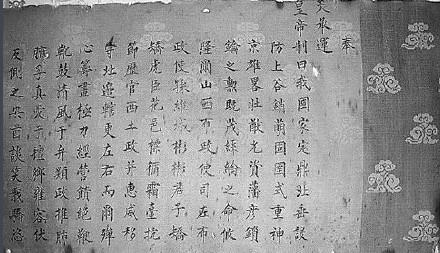

明代万历年间圣旨

因此,明清时期圣旨开首文字的断句,而是“奉天承运皇帝,诏曰”。这里就牵涉到两个概念,一个是“命”,一个是“运”。

董仲舒在《春秋繁路》的《深察名号》一篇中写道:“受命于天,天意之所予也,故号为天子者,亦视天如父,事天以孝道也。”这也就是说,皇帝之所以被称为天子,是因为受命于天。天子即上天之子,代表天管理人间,因此应当向对待父亲那样孝顺上天,一举一动都要符合天意。如此则在皇帝头上悬置了一个超越性的存在“天”来约束其权力,因此皇帝也并非无法无法了。因此,“奉天”之意即秉承天命之意。

至于古装剧中圣旨结尾的“钦此”二字,在真实历史中并不多见。

类别

广义上的圣旨,按照不同用途,分为多种。比如,宋代圣旨有七种,“一曰册书,二曰制书,三曰诏书,四曰敕书,五曰诰命,六曰御札,七曰敕牓”。

曾国藩所著《经史百家杂钞》中,诏令类下列举有诰 、诏、谕 、令 、教、敕 、玺书 、檄、策命等。

圣旨之中,最常见的是明清时期的“诰命”和“敕命”,即皇帝对官员及其亲属进行封赠时所用的文书,盖有“制诰之宝”或“制敕之宝”。现在各地时常发现的圣旨,基本属于此类。

封赠不同爵位、品级者,圣旨规制也不同。清代封赠五品及以上者用“诰命”,其圣旨材质为御用的“提花织锦”,有三色、五色、七色等,品级越高,使用的颜色也越多。封赠六品及以下者的“敕命”,使用常见的绫织物,仅有单色一种。

诰命和敕命圣旨大多宽30厘米左右,长度不定,从数十厘米,至数米,都不鲜见。圣旨同时用满、汉两种文字书写,其上饰有翔龙、祥云、仙鹤等花纹。

厦门博物馆藏有三件颙琰(嘉庆帝)给李廷钰(清代将领)曾祖父母、祖父母、父母的诰命,使用的即是包含墨绿、灰绿、橘红、金黄、米黄、深咖、灰绿等七色的圣旨。

散落民间的这些诰命、敕命,大多属于例行公事,历史意义有限。比“诰敕”更重要的圣旨是“诏”和“谕”,其上盖有“敕命之宝”或“皇帝之宝”,用于皇帝宣布重大事件。常见的有即位诏、遗诏、罪己诏、退位诏等。这种诏书结尾,常有“布告天下,咸使闻之”八个字,表示要让全国“子民”全部知晓。

皇帝不只有公之于众的圣旨,还有直接批示在奏折上的所谓“朱批”。胤禛曾自言:“各省文武官员之奏折,一日之间,尝二三十件,多或五六十件不等,皆朕亲自览阅批发,从无留滞,无一人赞襄于左右。”他的朱批短则数字,多则数百字,无不是要立刻执行的圣旨。 北京、台北现存清代奏折70余万件,其中很多留有皇帝朱批。

圣旨内容由相关部门拟定,并刊刻后,即要准备颁旨。真正的颁旨过程颇为复杂,远不是古装剧中太监高声宣读那么简单。

宣旨

《三国志·蜀志·法正传》:“ 松遂说璋宜迎先主,使之讨鲁 ,复令正衔命。正既宣旨,阴献策于先主 。”

《宋书·柳元景传》:“於是众心乃安,由是克捷。上遣丹阳尹颜竣宣旨慰劳。”

《春明退朝录》卷下:“或除官差,或宣事於方镇等处,其间有云宣头、宣命、宣旨者。”

《西清笔记·纪恩遇》:“十二月十六日,与彭大司空皆以编修迁侍讲,是日御门,余以讲官侍,俟宣旨毕,即叩头谢。”

清时有重大事件宣布,工部、礼部等要在天安门前搭设宣诏台、龙亭等。颁旨当日,皇帝在太和殿召见百官,由大学士手捧圣旨,交给礼部堂官。在鸾仪卫护送下,礼部堂官将圣旨放置于龙亭中。已然等候在外的百官行三叩礼,鸾仪卫再将龙亭迎至天安门城楼上。至此,宣诏官才能取出圣旨,当众宣读。最后,百官再行三拜九叩礼。

圣旨宣读后,依程序移交礼部,镌刻后颁行全国。圣旨传至各地,亦有一套复杂的迎接流程,如文武官员要穿朝服跪迎,老百姓也要伏于道旁等候。宣诏时,少不了又是几番三拜九叩。如果颁诏官故意延误,不能在限期内将圣旨带到指定地区,将受重罚。

由此可知,圣旨从内容到传达,代表的都是专制皇权,更不可能让太监草草宣旨。