伏尔泰,这个雨果口中“代表了整个十八世纪”的男人,他和法国大革命到底有什么渊源?

文/全历史 一口

法国作家维克多·雨果曾评价伏尔泰:他不仅是一个人,他是整整一个时代。

法国大革命胜利后,被推翻的皇帝路易十六在狱中阅读伏尔泰和卢梭,发出一句感叹:“是这两个人摧毁了法国。”

一个人的思想能够摧毁一个国家,听上去有些危言耸听。但是,伏尔泰却借着启蒙运动的“东风”,批判欧洲封建制度和宗教统治,启迪了人们的心智。

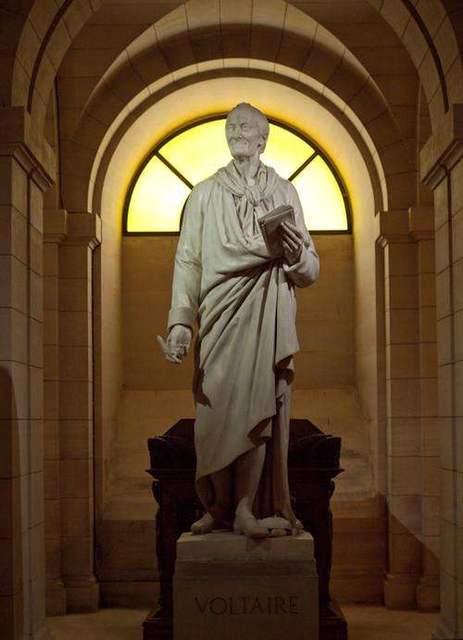

在伏尔泰的灵柩迁入先贤祠的时候,他的灵柩上有一副挽幛,其中写到:“他使人的理性飞速发展,他为我们的自由铺平了道路”。这句话,可以很好地概括伏尔泰的功绩。

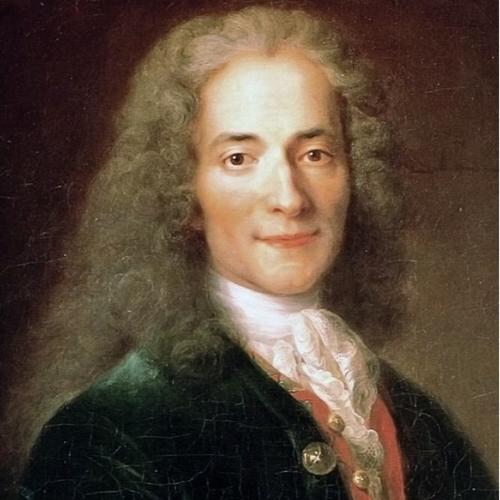

俄罗斯冬宫中的伏尔泰坐像

伏尔泰出生于巴黎的一个富裕中产阶级家庭,从小锦衣玉食,无忧无虑。按理说,伏尔泰是旧制度的受益者,那他为什么要批判特权阶级呢?

首先,当时的法国贪污腐败严重,让伏尔泰痛心疾首。

“太阳王”路易十四去世之后,他年满5岁的小儿子路易十五继位。像顺治去世前让鳌拜等人辅佐康熙一样,法国王室决定,让路易十四的侄子奥尔良公爵进行摄政。

奥尔良公爵不但没治国能力,还通过卖官搞贪污腐败,与贵族纨绔子弟一起出入舞场,挥霍无度,荒淫糜烂。

伏尔泰看不下去了,于是他写了一首讽刺诗,公然指责摄政王与自己的女儿德·裴利公爵夫人存在不伦关系。伏尔泰甚至在一首诗的结尾说:“法国将要灭亡”。

伏尔泰的这些话,引起了法国官方的愤怒。他们逮捕伏尔泰,将他关进巴士底狱囚禁了11个月。巴士底狱后来也成了法国大革命的导火索。从这时开始,伏尔泰开始对法国王权丧失了信心。

第二,被傲慢的公爵羞辱,让伏尔泰切身感受到了君主制度的不平等。

伏尔泰出狱之后,凭借在狱中创作的长篇史诗和戏剧,再度成为文化圈和上流社会的宠儿。但没有贵族头衔的他也难逃尴尬。

他喜欢在宴会上侃侃而谈出风头,有一天,一个傲慢的公爵忍不了了,当众羞辱他,伏尔泰毫不客气地回击,结果当天夜里就被公爵的手下教训了一顿。

第二天,伏尔泰扬言要和公爵决斗。公爵当然不会蠢到和平民小子拼命,他想到了更好的解决办法,那就是再次将他囚禁。于是,伏尔泰再次被关进巴士底狱。虽然很快被放了出来,但却被流放到英国。对年轻气盛的伏尔泰来说,这就是赤裸裸的羞辱。

上面两次亲身经历让伏尔泰感受到,君主专制制度下的不平等,平民的人身自由和自尊在特权阶层面前是一文不值的。

先贤祠中的伏尔泰像

第三,英国为伏尔泰提供了信仰自由、文化开明的样板。

流放期间,伏尔泰目睹了英国光荣革命的果实。君主立宪合理限制了王公贵族的权力,谁也不能在没有名目或不经审判的情况下就把人送进监狱。

摆脱了天主教会控制的英国,信仰更加自由,文化政策也更加开明,大家可以公开讨论牛顿的物理学、霍布斯的唯物主义以及培根的怀疑论和科学归纳法。反观法国,大众还生活在教会强力的控制之下,蒙昧无知,毫无理性可言。

第四,也是直接原因,伏尔泰体会到教会对人权的压制。

伏尔泰曾经接触过一个遭受教廷迫害的新教徒家庭,他们的儿子因生意失败自杀了。

当时的天主教规定,自杀者的尸体要裸体游街示众,再施以绞刑,父亲不忍心让儿子遭受这些,谎称他是自然死亡。但教会却怀疑是这位父亲不愿儿子改信天主教所以杀了他。这位父亲最后被送上宗教法庭、折磨致死,剩下的家庭成员也饱受迫害,流落他乡。

伏尔泰最终意识到:自由、平等、博爱的人道主义精神在天主教会控制的法国是永远不可能实行的。

那么,伏尔泰如何“使人的理性飞速发展,为我们的自由铺平了道路“呢?

主要是推翻了两尊神:天上的之神——宗教神学和地上之神——当时法国的专制主义。

我们先来看他如何推翻天上之神。主要是伏尔泰用通俗的语言,揭露专制宗教的罪恶。

其实,伏尔泰并非无神论者,他反对的只是被教会控制的信仰。

1762年,伏尔泰发表《五十个说教》。在文章中,他用科学的观点,通俗的语言说,《圣经》是不确实、矛盾最多的书。比如,里面有关奇迹的讲述,像把面包和酒变成肉和血简直胡说八道。他甚至抨击上帝是专制、残酷、自私、爱报复和爱虚荣的。由此,伏尔泰彻底揭露了专制宗教的丑陋。他认为,真正的上帝应该是一位和蔼可亲的君主。

可以这么说,如果没有伏尔泰,就不会有后来的法国大革命。

从伏尔泰的思想可以看出来,思想往往先于行动。我们人类,有的时候就是在这些先哲的引领下,不断发展,走向文明的。

身为十八世纪最伟大的思想家之一是伏尔泰的B面,想了解褪去思想家光环的伏尔泰吗?点击《伏尔泰A面:富有的段子手》。

历代评价

意大利有文艺复兴,德国有宗教改革,但是法国有伏尔泰,他对这个国家而言,既是文艺复兴,又是宗教改革,还有一半的革命。

毫无疑问他是近代欧洲最伟大的作家......命运赋予了他八十四年的时间,让他不紧不慢地分解那个堕落的时代。

——十九世纪法国政治家、诗人拉马丁