谁是“五百年来最强神父”?一场宗教改革缘何能够对抗教廷,解放个体?

文/全历史 八字路口

1517年10月31日,马丁·路德在教堂大门上贴出《九十五条论纲》。

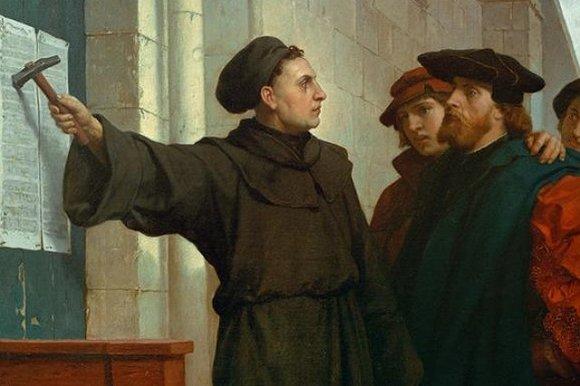

这个34岁的德国年轻人,后来被称为五百年来“最强神父”,他发起的宗教改革,彻底打破了教廷的思想封锁,实现了个体的解放。

宗教改革的主张,其实不是路德第一个提出的。为什么只有他成功了呢? 一切还得从我们文章的开头说起。

1517年,教皇利奥十世为了修建豪华的新教堂,派人到路德所在的维滕堡售卖“赎罪券”,声称付钱的信徒,可以得到上帝对罪行的宽恕。

这一行为激怒了包括路德在内的修士们。

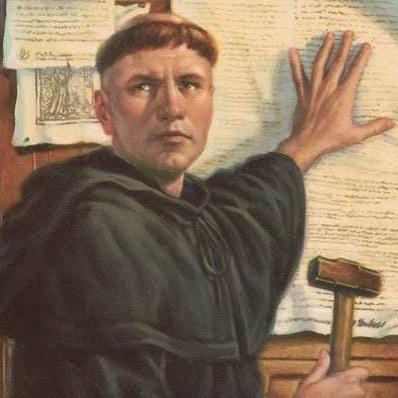

路德张贴了《九十五条论纲》

在维滕堡城堡的教堂大门上,路德张贴了《九十五条论纲》。他痛斥教会欺骗虔诚的信徒。他宣称,每个人都是自己的牧师,不需要外在权威解释《圣经》,只要相信,就能得到上帝的救赎,后世称之为“因信称义”。

宗教改革运动的大幕就此揭开。

在当时,路德张贴《九十五条论纲》的行为,其实非常普通。很多神职人员,都曾像他这样发起辩论。走过路过的人,对这种“辩论赛公告”也都习以为常。

但为什么是路德,而不是其他人,推动了宗教改革呢?

追溯原因,主要有两个,用现在的话说,那就是:路德交上了好运,并合理利用这些好运。

先来说,究竟是什么好运。其实就是印刷术。有了印刷术,路德的思想才能一夜之间传遍全国。

1453年,德国工匠古登堡发明了金属活字印刷机,西方近代印刷业正式形成,伴随而来的是一场传播革命。在此之前的400多年,生活在宋仁宗时代的中国人毕升,在中国发明了活字印刷的技术,也在极大程度上推进文化的普及。

到了15世纪末,印刷厂、书商已遍布欧洲。和手抄本相比,印刷本的生产效率提升了上千倍,价格却不到原来的百分之一。在当时的德意志,一个贫困家庭,买一本小册子,花费也不过月收入的千分之一。

大众阅读习惯的养成和对宗教争论的兴趣,是路德成功的第一个原因,

印刷术的出现导致阅读品的购买成本下降甚至变得低廉,是路德成功的第二个原因。

当路德的主张印刷成小册子之后,大众立即掏钱购买,时刻关注路德的观点。为了推动宗教改革,路德不停地写作,他的主张,半个月传遍德国,一个月的时间,传遍欧洲。

最让教廷头疼的是那些书商,书商们才不管教会和路德谁说得对,他们只考虑印什么书能够赚更多的钱。

于是,神奇的一幕出现了:教会不允许大家读路德的书。但在很多教堂的台阶上,竟然都有书贩在偷偷卖路德的小册子。

印刷术让路德交上好运,但光有印刷术还不行,毕竟大众的兴趣都是不断变化的。总有一天,他们会对路德的主张失去兴趣。因此,路德还要想办法利用印刷术,让大众持续保持兴趣。

路德发现,小册子的内容越通俗,卖得越好。于是,他格外重视语言的通俗化,为了能够让不同的人都能够接受他的像,他甚至向市场上的普通人、家里的母亲、街头的小孩学习,看他们是怎么说话的。这样的事情,在遥远的中国的唐代,有位大诗人也曾经做过,那就是白居易。

另外,路德也非常能写,截止到1523年,路德共出版了180种小册子。当时,德意志一共有498种图书出版,其中超过1/3的书都出自路德之手。

高频率的写作和通俗的语言,是路德成功的第三个原因。

而在这三条原因当中,最重要的,就是印刷术的出现。

当被惹怒的教皇要把路德赶出教门时,路德已经有了很多追随者,完全不在乎教皇的威胁了。

他公开烧掉了教皇的信,和追随者一起,声称脱离教廷的管控。一些追随者,甚至变成了比路德本人更为狂野的路德派。

马丁·路德画像

1546年,当马丁·路德去世时,已有一半德意志人,成为了路德派基督徒。他在无意间揭幕的宗教改革运动,传到四面八方,最终不但改变了基督教,也改变了整个西方文明。

从路德推动宗教改革这件事,我们可以看出,一个人如果要想成就事业,除了考虑自己的能力之外,还要思考可以获得多少现实条件的支持。用一句中国思想家荀子的话来说,这就叫:君子善假于物。意思是说,我们要学会利用已有的条件去实现自己的目的。

历代评价

他(注:马丁·路德)破除了对权威的信仰,是因为他恢复了信仰的权威。

——卡尔·马克思

以前人们把罗马教皇、罗马教会当作权威,而现在路德用信仰来取代了这些外在的东西,从而把权威内在化了。

——赵林(武汉大学哲学系教授)