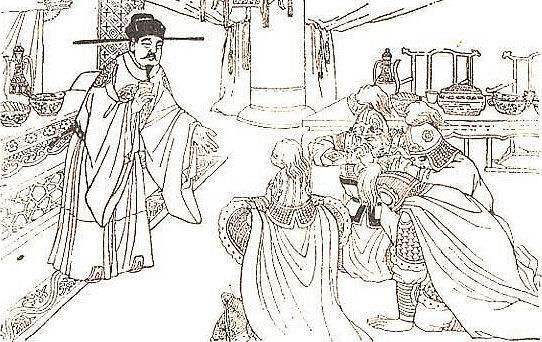

北宋王朝建立不久之后的一天,宋太祖与功臣们在御花园饮酒,到酒酣耳热之际,宋太祖突然表示:功臣们手握重兵,难免有一日不会像自己夺北周孤儿寡母天下那样,黄袍加身,夺他赵家的天下。功臣们惊慌失措,跪求可生之途。宋太祖乃道出他的真心话:“汝曹何不释去兵权,择便好田宅市之,为子孙立永久之业,多置歌姬舞女,日饮酒相欢,以终其天年。君臣之间两无猜嫌,上下相安,不亦善乎!”于是重臣宿将纷纷奏称疾病缠身,交出了掌握的军队。这便是历史上著名的“杯酒释兵权”的故事。

宋太祖是在经过天下分崩离析的五代之后建立的赵宋王朝。他见过诸多武人跋扈割据称雄的情况,因此心中对武人有疑忌。在这种成见的支配下,他削弱武人的权力和地位,是可以理解的明智之举。

但是,凡事过度则废,太祖的侄子侄孙们将其所订的心法不断“发扬光大”,极端强化了封建专制皇权,在皇权的铁腕控制下,推行“重文抑武”的政策,武人被排挤到最低限度,不但在中央无权发言,即在地方也无法主持地方之政。从宋代开始,歧视武职的风气开始弥漫。

宋代在控制军队、排挤武人上有一整套办法。

宋代实行募兵制,把社会上的不安定分子(灾年招募流民和饥民当兵是宋朝传统国策)全养在国家军队中,变破坏力量为可用力量,以维护封建统治的长治久安。

宋代军队分四种:禁军,厢军,乡军,蕃军。厢军是各州镇兵,乡兵和蕃兵由壮丁组成,分别在内地和边地维持治安。禁军是宋代军队的主体构成,大都驻防京师。禁军由“三衙”——殿前司、侍卫马军司、侍卫步军司统辖,长官分别称为殿前都指挥使,侍卫马(步)军都指挥使,另有副都指挥使及都虞候等职,负责禁兵平时的训练和管理。

一旦有战事发生,三衙无权擅自调动军队,调动军队的虎符掌握在枢密院长官手中,由皇帝临时委派将领,统率临时由枢密院调拨的兵士奔赴疆场。杨家将故事中有一段说杨六郎奉圣旨去镇守三关,而潘仁美却通过关节拨给他一些老弱兵卒。这其实反映了宋代军训和军令两权分离的情形。

另外,出驻外地的部分禁军采用“更戍法”。驻防边地的称“驻泊军”,由兵马都总管统辖。驻防内地的称“屯驻军”,由兵马钤辖、都监统领。更戍法规定:兵士定期轮换驻防,以期达到将不知兵、兵不识将、兵将脱离的目的,防止中唐以来藩镇割据局面的重演。

这一系列措施,虽有助于宋代政权稳定,但同时也使得北宋军力不振,安内有余,攘外不足,这也是北宋与辽、西夏屡战屡败的原因。

南宋初年,禁军主力为御前五军,中军宿卫京师,由张俊、韩世忠、岳飞、刘光世分统前,后、左、右四军,驻防边地。在这种军制下,将领兵士长期相处,互相熟悉,统帅对将士的长短优劣了然于心,可据情运用,将士对统帅信赖有加,严守帅令,这就使军队战斗力大增,从而出现了比撼山还难的岳家军。但军队姓岳不姓赵犯了南宋统治者的心病,担心大将权重而危及自身统治,于是就将韩世忠、岳飞等升任枢密正、副使,革其军权而使军队复归自己手中。

至于中原地区的大好河山姓不姓赵那就不多管了。大将们留下的军队设“统制御前军马”率领,军饷另由总管掌管,军队不得自筹,这样一来,即使有军队叛变,没有粮草也难成事。赵宋王朝对军队的防范达于极致,由此带来的是军队腐败、缺乏战斗力,结果导致他族一步步入侵,赵宋王朝也一步步地走向灭亡。