当两种不同民族文化接触时,互相借用对方的语言因素而出现音译词或音义结合译词的现象常常发生。而早期物种交流过程的痕迹就在我们的语言中留下痕迹。

20世纪90年代,我国学者提出“那”文化和“那”文化圈的概念。在珠江水系流经的地带,都分布着冠以“那”的地名,其中又以左右江、红水河、邕江流域最为密集,在越南北部、老挝、泰国、缅甸和印度的阿萨姆邦等东南亚地区,也广泛分布着冠以“那”的地名。“那”为侗台语地名,壮语中“那”指水田,再具体些就是指稻作的水田,“那”文化即稻作文化,“那”文化圈即稻作文化圈。创造这种“那”文化的是最早居住在这一地区的侗台语族群,包括我国的壮族、布依族、傣族、侗族、水族、仫佬族、毛南族、黎族和仡佬族,越南的岱族、侬族,老挝的老族,泰国的泰族,缅甸的掸族和印度阿萨姆邦的阿含人等。

以稻米为基础形成了这一地区民族的饮食文化,先民不断适应自然环境,反复地筛选、培育糯稻并广泛种植,形成了以糯米为主的粮食加工制品。有研究称,汉语古籍如《山海经》、《诗经》、《说文解字》中的“秜”、“秏”、“膏”、“糇”等字,是壮语称野生稻、稻、稻谷、稻米饭的汉字记音。《诗经·大雅·公刘》中有“乃积乃仓,乃裹餱粮”的记载,其中的“餱”(又写作“糇”),源于古越族语言,与北方的“粮”同义,是米饭、干粮的意思,至今壮族仍称稻、稻米、稻米饭为“糇”【hau4】或“膏”【khau4】。

当两种不同民族文化接触时,互相借用对方的语言因素而出现音译词或音义结合译词的现象常常发生。而据我查阅,《说文解字注》中“稻今年落,来年自生谓之秜”,确实有野生的含义在其中;在“秏”下有“伊尹曰:饭之美者,元山之禾,南海之秏”的解释,“秏”从南海而来,则有可能是那文化圈北上交流的结果;“膏”与粮食无关,大概只是用相似的发音来说事;“餱”的解释“餱,粮食也。凡干者曰餱”。“餱”的异体字“糇”也被收录进《古壮字字典》,一边表示意思,一边表示汉语音译,说明了该字与古越族语言确实有关系,极大的可能是源于古越族语言。

联系中国境内发现的原始稻谷、人工栽培稻、稻作农业的考古遗存的地理位置,无一例外都是位于华南地区。这些证据表明华南地区是中国稻作农业较早起源以及发展的地区。随后,在各地区的文明、古国不断交往的进程中,这种作物逐渐北传,为当时中原地区的人们熟知,并记录下来。苏秉琦先生针对中华文明起源问题提出的“满天星斗”说,表明中国境内在早期各地区都有自己的文明,而这些文明不断交融的过程中也会将原本只原生于某一地区的作物传播开。中国的物产丰富也是依靠各地不断地交流融合,各方面慢慢累积而成的。

湖南玉蟾岩出土碳化稻谷

说完一个小例子,立足中国,再看世界。在数千甚至数万年前,各地的作物种类都是相对单一的,社会不断发展,不断向外探索的过程中就有了文明的交流,而这些交流过程中的痕迹也会留在语言中。因为接受新东西的文明如果没有合适的语言来表示这样新东西,就可能直接音译这东西在传入文明的叫法,如近代中西文化交流中sofa译为“沙发”、bus译为“巴士”等等,或再新造词汇,而这一新造过程也留下了可考的痕迹。

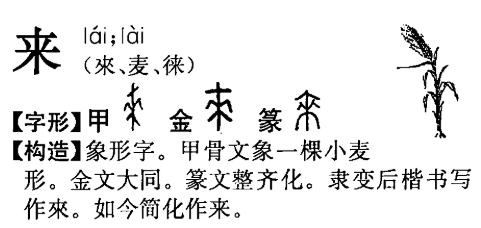

比如麦子。虽然现在中国北方的麦子种植比例很大,但麦子并不是原产于中国的北方。普遍认为麦子是西来传入的,那么看一下“麦”“来”两字有什么关系。

《汉字源流字典》麦字条目

《汉字源流字典》来字条目

可以看到“麦”“来”两字的本义相似甚至同义,而本义通用则可以看出这两个之间的关系,来联系麦子西来的已知结论,可以想象古人因麦子是外来的故用“麦”字指代外来物,我们也不得不感慨古人造字的想法。

再看我们熟悉的六畜——马、牛、羊、鸡、狗、猪。为何鸡、狗、猪还有别的称呼,比如鸡还可以叫雉,狗还可以叫犬,猪还可以叫豕,而马、牛、羊则没有别的叫法。有一个传播论角度的解释认为,鸡、狗、猪是由中国本土和中国以外文明分别独立驯化的,因此当中国人接触到外面的世界后,接触到关于鸡、狗、猪的另一种叫法时,多种叫法互不影响,只是在语言学的发展后有所选择。而马、牛、羊则是先由中国以外文明驯化的,当传入中国时已经命名好了,就一直沿用这一名字。

当然语言的发展自有其线索,传播方面的因素是一种影响因子,但不一定起着决定性作用。但可以以小见大,不论是中国还是世界,都在历史发展过程中有过密集的交流,也需要不断地进行交流。文化上的、物种上的交流促进了社会的不断进步,我们现在的世界才会如此丰富多彩。