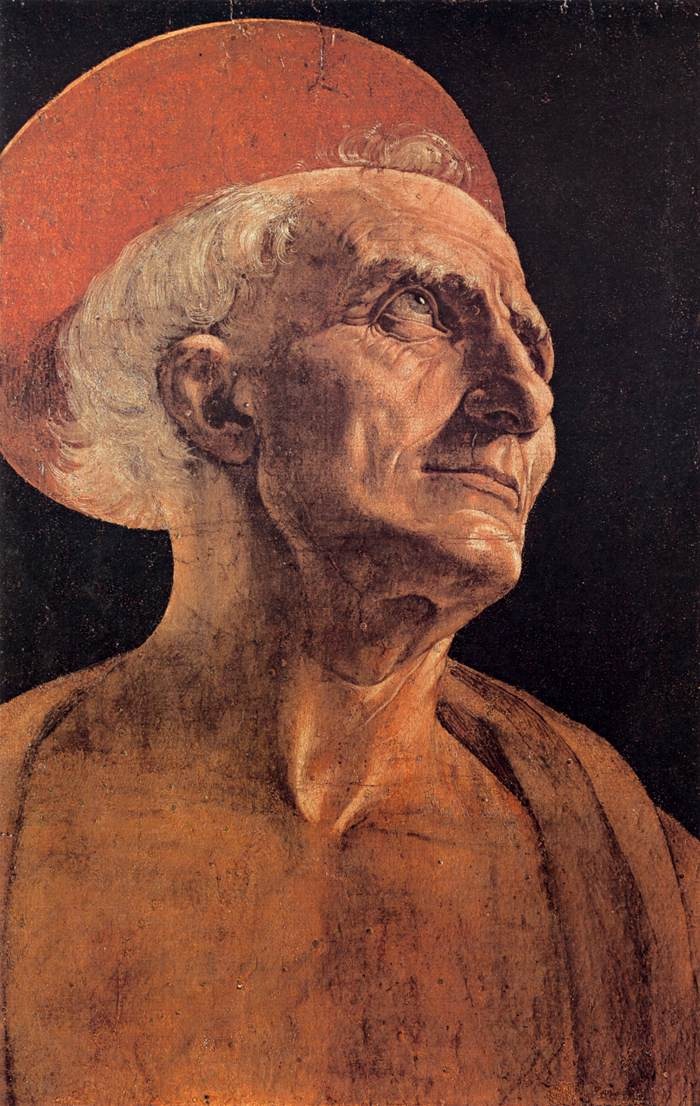

《圣哲罗姆》的手势、眼神和向天乞求的姿势,无不呈现人物内心的挣扎与冲突。恰如达芬奇所述“绝望”:给失望者一把尖刀,让他用手撕破衣服,用另一只手撕扯伤口。

“画家有必要成为一位优秀的解剖学家,这样他才能勾画出裸露的身躯,才能了解肌腱、神经、骨骼和肌肉的解剖学。”

——达·芬奇

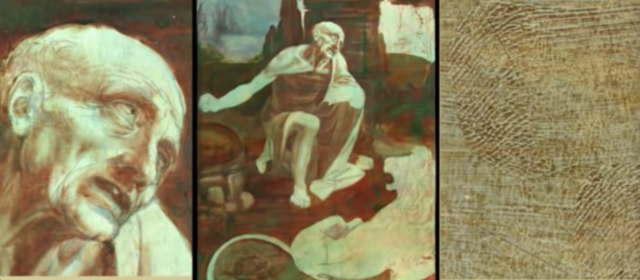

圣哲罗姆面部

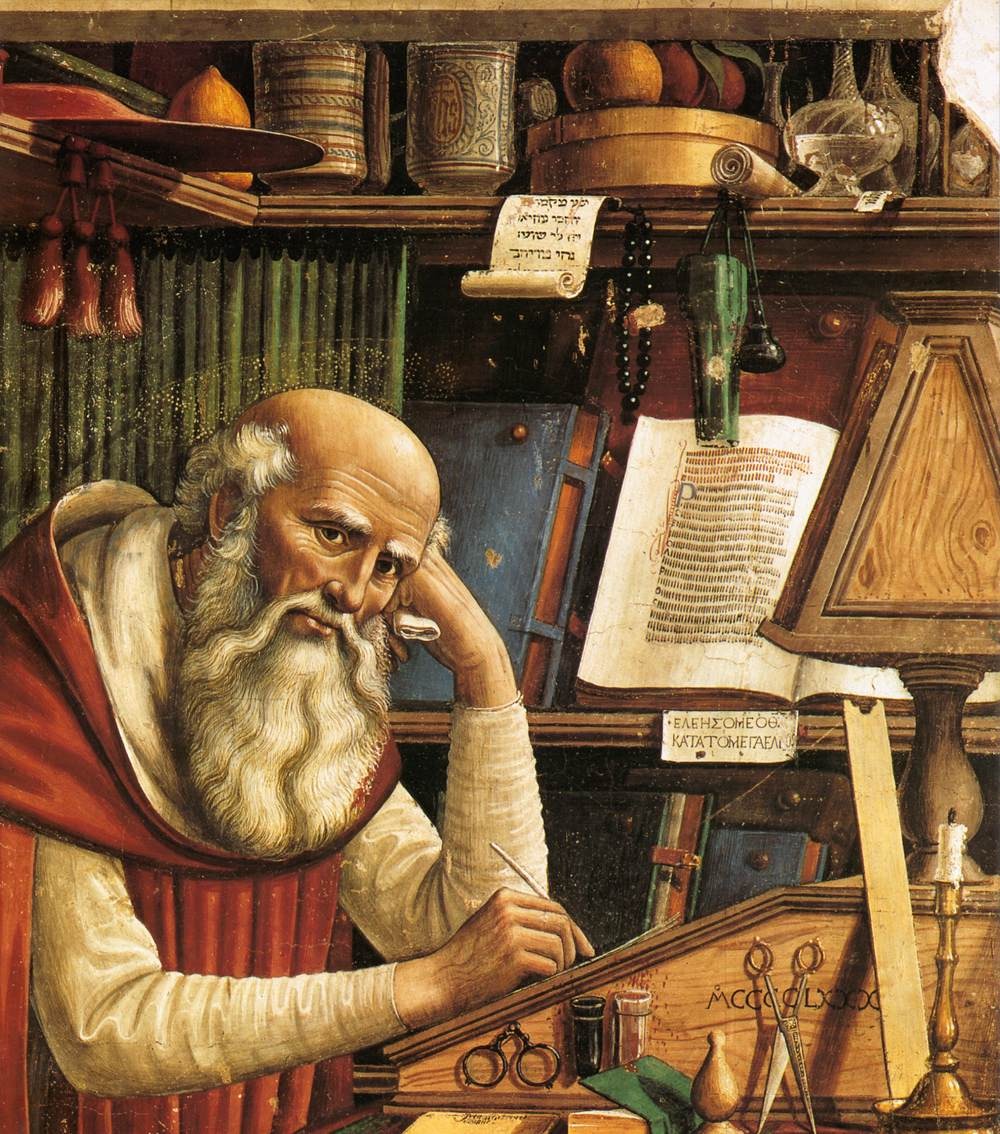

圣哲罗姆生于340年前后,成长于罗马,本来醉心于古典文学,因为在梦中受到天使谴责,最终放弃了对于古典文学的沉迷,致力于学习教义,成为著名的《圣经》学者。他将《圣经》翻译为拉丁语,是最有学问的古代学者之一。

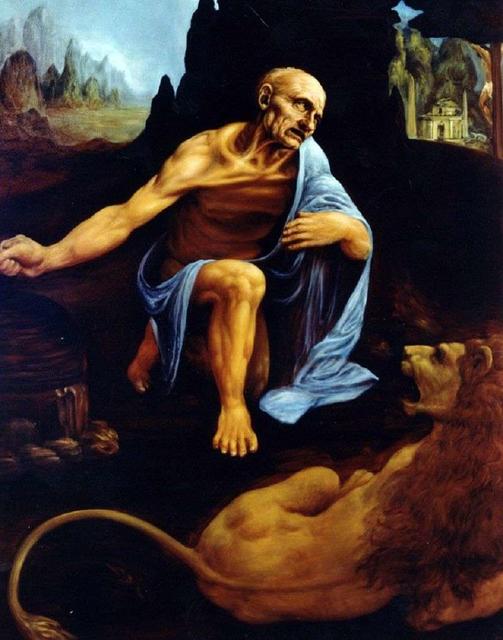

年轻的圣哲罗姆在游历东方时,来到安提亚,生了一场大病。在病中,圣哲罗姆看到异象,天使对他进行审判。病愈之后,圣哲罗姆只身前往旷野,研习教义,旷野中的学习是一种苦修,传说曾有一头狮子,拔掉了他掌中的刺,从此以后,猛兽成为圣哲罗姆在旷野中的忠实伴侣。

圣哲罗姆

圣哲罗姆在旷野中苦修的经历,是众多画家热衷的题材之一,文艺复兴的诸多画家都画过这一作品。

根据记载,旷野中的圣哲罗姆只有30多岁,但画家无一例外地将他描绘成一位老者。在达·芬奇的作中也是如此。

经过专业研究和红外线分析,《圣哲罗姆》分两个阶段完成,分别为1480年左右与1510年,之所以再次绘制此作,是其研究解剖学之后。

红外线分析图像及画中的达·芬奇指纹

画中的圣哲罗姆身体消瘦,面容枯槁,眼眶深陷,身体就如一尊置身于旷野中的雕塑,带着一种信仰的内在力量,望天祈求宽恕。

与他棱角分明的线条相对,画中匍匐在他前方的猛兽反而显得线条柔和,柔软温顺。

《圣哲罗姆》中的狮子

圣哲罗姆的头、颈、肩、前胸都裸露在外,肌肉紧绷,线条清晰可见,展现了达芬奇精湛的解剖学功底。达·芬奇在《论绘画》提到:“艺术家在勾画人体时也应该由内而外,首先构想出骨骼和肌肉,然后是皮肤,最后是服饰。”

达·芬奇很多草图中的人物都是裸体,他也在笔记中重复:“画家有必要成为一位优秀的解剖学家,这样他才能勾画出裸露的身躯,才能了解肌腱、神经、骨骼和肌肉的解剖学。”

圣哲罗姆的手臂与颈部

圣哲罗姆正在用右手的石头击打自己的胸膛,他张开嘴,双眼睁大,向天乞求慈悲,狮子似乎也在低吼着应和他。

画中圣哲罗姆的手势、眼神和向天乞求的姿势,无不呈现人物内心的挣扎与冲突。恰如达芬奇所述“绝望”:给失望者一把尖刀,让他用手撕破衣服,用另一只手撕扯伤口。

达·芬奇正是通过这些场景和动作的描绘,生动地传达出画面表达的悲观主义情绪。

与许多半途而废的作品一样,达·芬奇并非放弃,而是想让它们变得更加完美,所以一直带在身边,不断完善。

虚拟完成的《圣哲罗姆》

关于《圣哲罗姆》

画作展现出达·芬奇精湛的素描和解剖学功底;

以人物的手势、眼神和表情,表现人物内心;

达·芬奇以周边环境烘托画面气氛。

圣哲罗姆

圣哲罗姆