达·芬奇的作品很少全部完成,《博士来拜》就是尺幅最大、未完工的重要作品之一。

无论是四肢、手或手指,同一个人物身上不要重复相同的动作,在一幅画中也不要重复同样的姿态。

——达·芬奇

他经常不能完成其他人委托的工作,常常只是开一个头,而不去完成作品,不管赞助人要求得多么急迫。达·芬奇的作品很少全部完成,《博士来拜》就是尺幅最大、未完工的重要作品之一。

根据《圣经·马太福音》记载,耶稣诞生的时候,伯利恒的天空出现了一颗明亮的星。在东方,有三位知识广博、受人尊敬的贤士,他们夜观星象,看见了这颗星,知道圣婴降临,为人类赎罪的救世主已经来到人间,他们决定去寻访圣婴。

东方三博士根据星宿的指引,找到了伯利恒圣婴出生的地方,发现了睡在马槽里的圣婴和他的母亲玛利亚。三博士俯伏跪拜,并打开宝盒,将带来的黄金(代表宝贵的信心)、乳香(代表虔诚的祈祷)、没药(代表受苦的心智)献给圣婴耶稣,以表达崇敬之意。随后,三博士在梦中接到神示,不要再回到希律王处,于是就直接回东方去了。

《旧约》预言书说,东方三博士的身份应该是国王,而不是术士。他们的名字是嘉士伯(Caspar)、梅尔基奥(Melchior)和巴尔退则(Balthasar)。所以该故事也称“三王来朝”。

《博士来拜》是文艺复兴时期绘画中最常表现的主题之一。

《博士来拜》又称《三博士来朝》或《三王来拜》,是达·芬奇于29岁时创作,是他一生中第一幅重要画作,是现存15幅作品中的珍品,由佛罗伦萨的乌菲兹美术馆收藏。被视为达·芬奇早期绘画中最具影响力的作品。

这件创作于约1481-1482年的大尺寸木板油画作品为达·芬奇受意大利托斯卡纳地区的圣多纳托修道院所嘱而创作,但达芬奇于1482年便动身前往米兰,该件珍品画作因此也成为了一件未竟之作。

油画题材取材于《圣经》耶稣诞生之时,东方三博士前来朝拜的故事。画作的尺寸和构思,体现了达·芬奇试图超越前人的野心。

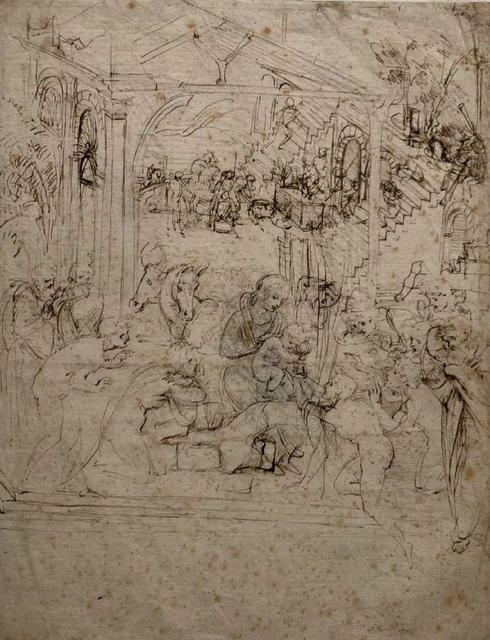

在这幅未完之作中,达·芬奇不再以叙事角度简单罗列有关人物,而以激烈对比的构图和形象表现显示艺术上的创新:圣母、圣婴和三位博士形成三角形的稳定构图,周围的群众却以激动的手势环列左右,宛如人群组成的漩涡;背景上按精确的透视法画出的建筑遗迹和奔腾飞跃的马队也形成强烈的对照。

达·芬奇在画中让主要母题处于画面支配地位,成为达·芬奇独创性的构图。他在笔记中写道,作品创作时,他遵循的原则是以轻描淡写的底稿为基础,背景创作完成后开始描绘人物,以尖头的黑色粉笔轻轻地描画,随时修正,让人物的姿态更加完美,直到他们能传达出令他满意的情绪为止。

在《博士来拜》中,他通过人物不同的手势、身体扭转方式和表情的探索,表达人物的情绪。他在笔记里写道,“无论是四肢、手或手指,同一个人物身上不要重复相同的动作,在一幅画中也不要重复同样的姿态。”

列奥纳多在自己的画中表现了这个主题的所有传统因素,但在处理人物群像上则大胆创新。画中的人物不是在行进的路上,而是处于暴风雨般的漩涡之中,人和动物加起来总共有六十多个形象,据推测,画家自己也在其中。

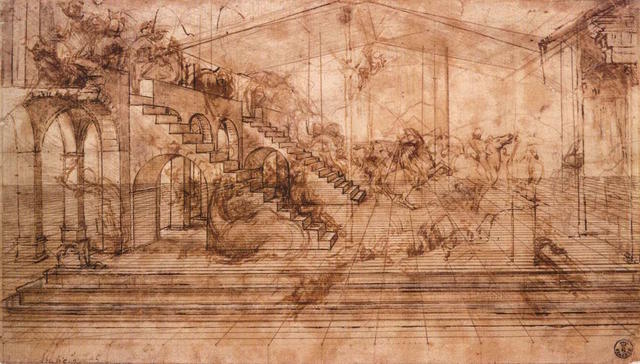

达芬奇为创作《博士来拜》,画了很多草图。他在科学框架下建构自己的艺术,勾画出透视线,描绘出画作的整体构思。

在精细的网格线上,他用急促、轻盈的笔触,描绘了动态的人物和狂乱的马匹。网格线的精确与场景的狂乱相得益彰,渗透着达芬奇丰富的想象力和透视科学研究的和谐结合。

在刻画前景人物、特别是围观的群众时,色调幽暗,让形象从阴影中闪出,一反15世纪绘画明晰透露的特点,力求幽微含蓄,在艺术手法上形成他独创的烟雾状色调。

《博士来拜》虽未完成,却表明达·芬奇的艺术探讨已大大超越同侪,预示文艺复兴风格的到来。

这幅画在1481年半途而废,并一直被保存在意大利佛罗伦萨的乌菲兹美术馆直到1670年。

关于《博士来拜》

达芬奇未完成的最大尺幅作品;

达·芬奇早期绘画中最具影响力的作品;

画作人物众多,构图复杂,

可能是导致达芬奇未完成的最主要原因;

画作上面绘有年轻艺术家自己的样貌。