古人虽然喜好槟榔,但摄入量其实有限,且能起到驱除瘴气的功效,药用价值利大于弊。而现代人的槟榔摄入量远远超过古人,还有一系列并发原因容易致病。不管什么,适量才行。

槟榔是产于热带地区的一种植物,其果实是著名的药材和嚼食用品。

史料记载中,对槟榔的认识,比较确定的可以追溯到两汉时期。槟榔有悠久的嚼食史,特别是六朝时代,有关槟榔的药用及嚼食的记载屡见诸史料,唐宋以后关于槟榔的记载甚至很少有超出六朝记载之外的内容。古代记载中出现较多的能种植槟榔且衍生出与槟榔相关的习俗的地区则是两广、海南、云南这些地处热带的省份。范围再放宽,以现代人们实际行动来看,湖南、福建、台湾也是嚼食槟榔、有着相应风俗的地区。

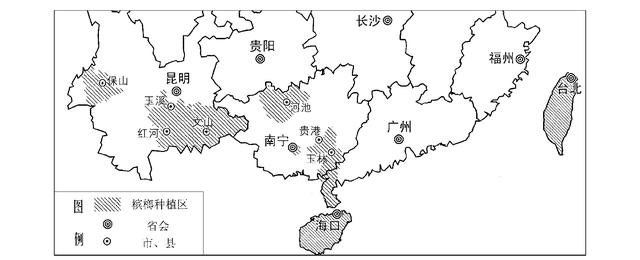

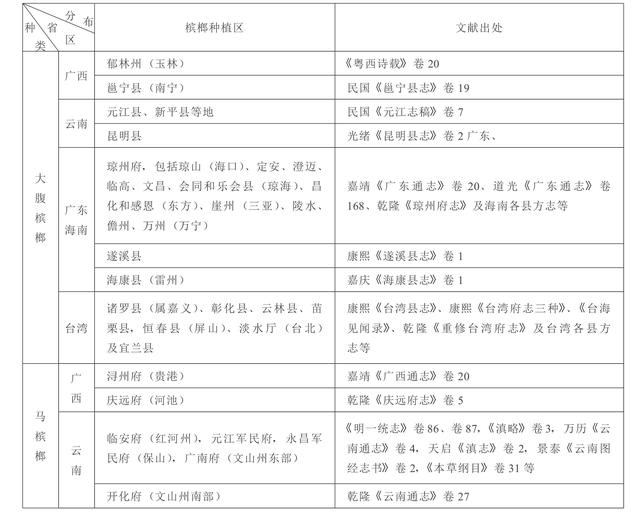

历史时期中国槟榔种植分布区

在古代的文献记载中,槟榔是一种可食用的“佳果”,有着药用价值。种植槟榔的地区自不用说,在北魏中后期,北方士大夫人对槟榔的了解可能已经与南朝人不相上下。北魏贾思勰的农学名著《齐民要术》辟一小节介绍槟榔,引《与韩康伯笺》《南方草木状》《异物志》《林邑国记》《南州八郡志》《广州记》6种文献共约700字的内容,介绍了槟榔的产地、形态,也对槟榔的食用方法、饮食风俗详加介绍。当然,在古籍中不是没有对槟榔的负面描写,但多数还是记载槟榔的药用价值,表现槟榔在岭南、海南等地风俗中的重要地位,很少去说它的不好。

但近代尤其是现代,对槟榔的质疑反对声日渐强烈。最重要的一点就是槟榔被列为致癌物,长期食用槟榔会导致口腔癌。有新闻报道,湖南省口腔癌患病人群众多,多数人患病原因就是因为长期嚼食槟榔。

那么问题来了,为何槟榔在古今的遭到的待遇会如此之大?

我以为,关键在于利弊权衡。所谓两害相权取其轻,古代吃槟榔没展现出它的弊端,自然需要它;现代吃槟榔的利处不够大,自然要反对。

槟榔的利处在哪?在它有的药用价值。那坏处在哪,在它的致癌性,但抛开剂量谈毒性都是耍流氓。古代的剂量与现代的剂量相比,差在何处?

食用槟榔驱除瘴气,是古医书中一个比较普遍的说法。中医认为槟榔有杀虫消积、行气利水之效,乃用之驱绦虫、姜片虫、钩虫、蛔虫、蛲虫等多种肠寄生虫, 亦用于治疗水肿、脚气肿痛、食积气滞、腹胀便闭诸症。《本草纲目》言其可“治泻痢后重、心腹诸痛, 大小便气秘、痰气喘急, 疗诸疟, 御瘴疠”。

而岭南地区在古代又是瘴气弥漫之地,当地人以解瘴气为目的,嚼食槟榔自然是情理之中。长期食用槟榔,自然会演变出许多与它有关的习俗,如在婚礼、丧礼、社交中槟榔都扮演了重要的角色。槟榔成为当地的嗜好品,就好比现在人吸食香烟。广州人,“不拘贫富长幼男女,自朝至暮,宁不食饭,惟嗜槟榔。富者以银为盘置之,贫者以锡为之,昼则就盘更瞰,夜则置盘枕边,觉而瞰之。中下细民一日费槟榔钱百余”。而在槟榔种植区,嚼食槟榔之风就更盛了。

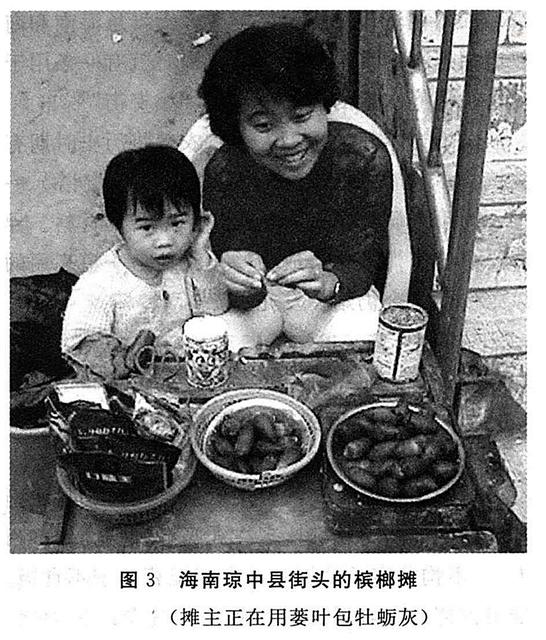

嚼食新鲜槟榔时,有两样东西是不可少的,即蒌叶(或称扶留藤)和牡蛎灰(亦称作古贲灰)。在没有牡蛎的地方就用石灰,没有蒌叶的就用蒌藤。在具体食法上略有差异,广州人嚼食槟榔除加蒌叶和牡蛎灰外,还添加丁香、桂花、三赖子(山奈)等香药,称之为香药槟榔。但是我们要看到,古时槟榔的吃法与现在的吃法不太一样。古代要吃,需要一套较为繁琐的操作,这是为了克制槟榔中的副作用,还是调味,我也不清楚,但这样的操作其实对每天的摄入量也是一种控制。而现代的槟榔已被做成休闲零食,销售渠道四通八达,开袋即食,这就埋下了隐患。现代的制作中,为了调味防腐使用了不少添加剂,这些会不会又增加了致病的风险呢?

由于热带作物的特殊性,槟榔这种本不产于内地并且一直无法在内地种植的物产,使得它只能通过商品经济的方式获取而无法在内地落叶生根。如果战乱或者其他原因导致岭南的商路中断的话,槟榔的获取便会变得困难。即使在种植槟榔的地区,要获取槟榔也不是很容易。中国古代商品经济的发展程度如何,不同人有不同认识,但绝对赶不上现代如此发达的商品网络。

还需注意一点,古时能种槟榔的地区与专门种植槟榔的地区并不相同。古时有着赋税徭役,不种粮食去种槟榔虽然可以,但其中的利弊关系需要权衡。种植槟榔也要交税,进贡槟榔的海南岛的榔税始于明朝万历年间, 因兴兵征剿叛乱缺乏兵饷, 会同县监生黄谦就建议以榔椰税起饷, 每槟榔100柯, 每椰子30柯, 各征银一分七厘。善后未改,遂成为定制。每遇极端气候, “榔柯日减而税必取”, 百姓苦不堪言, “榔税”问题一直困扰着各州县居民。所以真正专门种植槟榔的地区其实有限。多数地方只是小范围种植或野生槟榔。

历史时期槟榔种植分布

上面简单铺垫了一些基础背景,就能看到古今对槟榔的嚼食有哪些差别。

首先,由于种植面积与商品网络的原因,古代即使是有着槟榔习俗的地区,当地人的摄入量与现代其实相差甚远。槟榔会让人上瘾,这在古籍记载中并不讳言,但由于难以获取,即使上瘾,古人也难以日啖“槟榔”三百颗,这在一定程度上就控制了古人的摄入量,使得槟榔致病的现象不甚明显。人们多看到它的药用价值——御瘴消食。在这种背景下,自然不会视槟榔为洪水猛兽。

但现代就不一样了,专门的种植区,发展起来的致富产业,四通八达的商贸网,使人们可以轻松获取槟榔。而做成了休闲零食的槟榔,在口味上的特别之处,以及其自带的上瘾buff,自然可以让人每天都吃。那些患癌的人,每天的摄入量是多少呢?如此大的剂量,嗑瓜子都会有影响。

槟榔制品

其次,槟榔的好处在现代已经不明显了。如果说是为了驱除瘴气、防治疾病而吃槟榔做药,在现代生活条件下这些古时容易致病的因素已经消失得差不多了,那么也就不需要了,或者能有替代品了。中医自己也认为,过分依赖槟榔的药用价值会导致适得其反的后果,正反映出人们对槟榔的认识在逐步发生改变。

人们对槟榔以及与其伴嚼的蒌叶的药用价值进行了重新评估。槟榔与蒌混合嚼虽对防治寄生虫病、细菌性传染病有作用, 但其功效远不及近现代的西药明显。况且,是药三分毒,没病谁吃药呢?现在中医虽然还在使用槟榔,但也是按照用药的标准使用,而不是把它当糖一样吃着玩。

再次,一个古代不怎么考虑的因素在现代格外重视。槟榔嚼久了,牙齿会变黑、变红,腮帮子因长期咀嚼而变形,总的来说就是变丑了。看脸的时代,还敢经常吃吗?

嚼食槟榔的产物虽然食用者感觉不是很强,但汁水有一股恶臭的味道,呈现出猩红的颜色。也因为这个原因,一些文人以为岭南有食人的习俗,当地人嘴角泛红,牙齿都被血染红,像刚吃了人。

虽然古代的人在山野间嚼食槟榔可以乱吐那些红色汁水,一些见识过的官宦文人还是不能容忍,甚至在一些地方明令禁止在城市中乱吐槟榔。而现代如此重视市容市貌,嚼食槟榔的副产品如果不能好好清理,自然招致反对意见。

因此,总的说来,槟榔在古代与现代的遭遇其实也折射出中国社会的变化。对那些以槟榔为核心的文化习俗,我还是尊重的,也认为可以继续保留下去,因为我认为这个前提是对槟榔的适量使用。

抛开剂量谈毒性都是耍流氓,喝水多了也能死人,患癌的人除了槟榔还有没有其他的并发原因,都是可以考量的。我不反对槟榔致癌的看法,也不是要借着保持文化传统的旗子鼓励人们吃槟榔。希望理性看待、分析古代传统与现代社会存在的问题,适量使用那些传统的东西,毕竟“中庸”也是中国的传统思想之一。

参考文献:

郭硕:《六朝槟榔嚼食习俗的传播:从“异物”到“吴俗”》

郭声波,刘兴亮:《中国槟榔种植与槟榔习俗文化的历史地理探索》

王元林,等闵睿:《东南亚槟榔文化探析》