贵族礼仪到底是什么鬼?

作者:机智的高林桑

贵族和贵族礼仪最近又一次成了风口浪尖,敝号也蹭了一把热点“贵族真好啊!”“你也懂贵族?” 。蹭完热点我们发现,整个口水热潮的源头其实是传闻中的“贵族礼仪学校”。那么我们真的应该去学校学习贵族的礼仪么?现在去学贵族礼仪,能学到的到底是皮毛还是本质呢?举世汹汹都猛烈抨击“贵族礼仪”时,它真的应该被打倒在地踩上一万只脚么?这些问题其实只有一个办法解决,那就是看看贵族礼仪到底是什么鬼。

关于贵族礼仪有很多刻板印象,而且它们还往往彼此矛盾,比如说有人认为贵族礼仪就是繁文缛节,而且是一种“仪式性的趾高气扬”,是三百年不平等所骄纵出来的制度化的傲慢和目中无人。而另一种观点则认为,贵族礼仪是恰到好处的艺术,是集合在一起的温柔、礼仪和殷勤。

这两种观点看起来很矛盾,而且分别代表着我们这个时代基于进步主义理想对贵族阶级产生的仇恨,和富豪新贵对贵族文化的附庸风雅,但假如你把这两种刻板印象结合在一起,其实你就认识到了贵族礼仪的本质——一种“取悦于人”的“仪式化的颐指气使”。

这看起来是一种完全自相矛盾的说法,但你仔细想想就能明白,其实它没有那么矛盾。礼仪是什么?

礼仪是让参与其中的所有人各得其所,而且都可以节省精力,自然而然地找到自己位置的一种制度。它的目标从来都不是单方面的服务于其中某一方的。单纯服务于某一方的礼仪是不可能持久的,因为如果别人都受约束,只有你为所欲为,别人正襟危坐、您躺着玩PS4,谁还愿意再跟你打交道?别人求你一时、不可能求你一世。一切能够持久的礼仪最终都是服务于参与其中的每一个人的。

我们更熟悉的是这种场合

只有“你躺在沙发上抽烟,别人斜靠在椅子上喝酒,有人醉醺醺地去砸钢琴唱一首不着四六的歌,然后每个头昏脑胀的人都哈哈大笑”的场合才是可持续的。而这刚好就说明了一点,那就是一切礼仪最终都创造平等,无论是大家都要正襟危坐式的平等,还是大家都无法无天式的平等。因为最基本的人性决定了,只有平等才能让每一个人都愿意置身其间。

从这个意义上说,把礼仪理解成整齐划一的举止、统一的衣着打扮、同样的温文尔雅是错误的。整齐划一的衣衫不整、无法无天、斜肩谄笑也是礼仪的一部分。只不过它是礼仪这个硬币的另一面。通过大家都守规矩实现平等是礼仪硬币上数字的一面,通过大家都不守规矩实现平等——是礼仪这个硬币上菊花的一面。

从这个角度上说,平等才是礼仪之本,而举止、礼节、具体的动作则是末。得体是礼仪追求的目标,而崇高只是它用来让人容易理解的方式。身份、场合、主客的辨别,则是它让每一个人轻松准确地辨清自己的位置,找到自己所应扮演的角色,实现“得体”的一种手段。只有每个人都站在自己的位置上,才能方便大家互相接近。只有大家互相接近了,才能真正在礼仪上实现平等。

《颠覆的偶像》:一位穿着王室袍子的法国女性正要摧毁路易十六的半身像。在她的身后,卫兵以及无套裤汉们表示即使已经不再相信现在的国王了,他们仍然愿意支持君主制直到流干最后一滴血。

如果理解了礼仪的本质,我们就可以真正理解礼仪的各种细枝末节了。身份地位的辨别,这本来是贵族礼仪最招人恨的东西,也是最容易引起进步主义者愤怒的东西。

但你想一想,一个真正自尊的布尔乔亚,一个真正为自己的第三等级身份感到自豪的“无套裤汉”,他要做的是戴上扑粉假发、穿上丝袜,表现的和贵族一模一样呢?还是做一个自豪的第三等级?

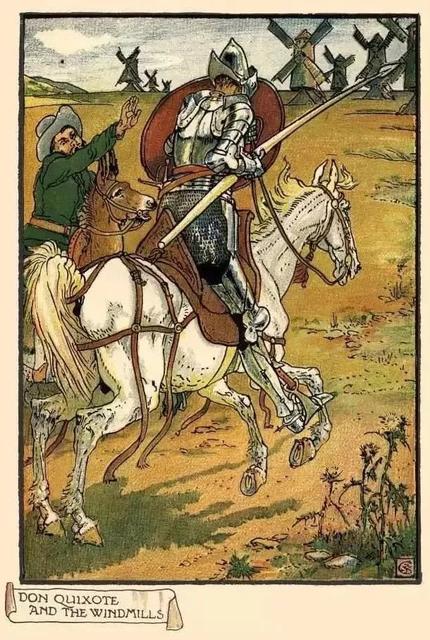

“老爷我就是个粗人我不懂这个,但我看出那不是个巨人而是个风车!”桑丘潘萨就是一个自尊的平民,当他讽刺挖苦堂吉诃德骑士的时候,“老爷”这个词其实没有一点尊敬的意味,“粗人”也没有一点自我贬低的色彩。桑丘潘萨是一个认为自己和骑士只是身份不同、但没有高低贵贱之分的农民。当他喊着“老爷你又疯啦!”的时候,堂吉诃德骑士其实很清楚自己没有任何可以看不起他的地方。一个充满理想的神经病骑士,和一个狡猾的西班牙农民之间建立起来的友谊,其实就是贵族礼仪的典范,也是贵族礼仪的理想。

“老爷你又疯啦!”

当路易十四走过凡尔赛宫庭院的时候,他会向遇到的每一个女性,上到大贵族的女性,下到凡尔赛的洗衣妇脱帽行礼。所以伏尔泰告诉我们,每次国王走过庭院他的帽子都要不断地摘了再戴上,戴上再摘掉。所以后来国王索性举着自己的帽子从凡尔赛宫的庭院里穿行。

这是一种仪式化的趾高气扬么?这真的是一种仪式化的趾高气扬,但这种趾高气扬是为了让在场的其他人愉快,而不是为了践踏他们。国王的趾高气扬是以他比其他人更客气,姿态放得更低的方式表现出来的。这也是一个体现礼仪本质的例子。

国王和女士们

礼仪还注重场合判断。比如新井白石奉命接待朝鲜使节,要到江户城外去迎接。但朝鲜使节指责他没有穿正装,认为这是不敬。新井白石回答郊迎是所谓“草野之会”,穿正装才是失礼。这句话是理解场合之辨的一个最好切入点。

不是任何时间、任何地点、任何场合的礼仪都以庄重为好的。有些场合就应该万事从简:比如公共厕所门口,就应该诸事从简,俩人熟人走对脸儿,点点头就行了。最多是“您也来啦!”对方答曰“嗯!”就可以了。这时候如果您要古道热肠,“哟!来了您!”“您是正常上厕所,还是肚子难受啊!”“您肚子难受是不是吃坏了?’“您吃的什么啊?”“没上医院看看去么?”这一套嘘寒问暖下来,恐怕后果难以设想。

身份、场合之后,礼仪的最后一个重要指标就是主客之辨。这是礼仪当中最具体的一个指标了。我们说了礼仪的目的是为了事实上实现平等,平等的目的,则是为了让每一个参与其中的人都能轻松自在。这种轻松自在分两个层面,第一是每个人都不去压迫别人,第二是每一个人也都能简单地找到自己所应得的位置。

主客之辨的重要性,古今中外其实都是一致的。茶道讲主敬客谦,武家礼法其实也讲这个原则。那就是客人要遵循主人的规则,而主人则应该在自己的规则之内礼遇客人。

卡尔一世皇帝在巴登广场上接见平民

伊丽莎白二世女王 喜逛菜摊

举个例子说,如果是去王宫,各国宫廷都会接待各级贵族,只要你有身份血统证明就能进去。哈布斯堡宫廷还有所谓的平民接待日,也就是不分身份、官职都可以在特定的时间,申请去觐见皇帝。那么当人们去觐见皇帝,皇帝就是主人,而大小贵族以及成功获得觐见机会的平民就是客人。这个时候,客人要遵循主人的规则。即使你是个箍桶匠或者马车夫,你今天要去觐见皇帝也必须打扮得符合规矩。在皇帝面前你还要遵守哈布斯堡宫廷礼仪,比如说皇帝陛下不问你什么,你就不能主动开口。

但是反过来说,皇帝也应该礼仪你们,不能因为你说的是方言俚语就亏待你,甚至把你赶出去。弗朗茨·约瑟夫皇帝在这方面尤其是表率,他能用九种语言交谈,就是为了俯就他的人民。但这还不是君主礼遇臣民的顶峰。

人头攒动的凡尔赛宫

最亲民的君主是法国的波旁王朝,我们知道法国宫廷一贯都是半开放的。尤其是路易十四修建了凡尔赛之后,一向都允许人民参观。法国国王花费民脂民膏修建了辉煌的宫殿之后,并没有把它封起来。路易十四不是吝啬的巨人,他从一开始就知道把高墙拆掉,能过得更愉快。

所以凡尔赛宫经常人头攒动。拿着旅游指南的外省游客们看完国王喝汤,就纷纷奔去围观太子妃吃肉。而国王也不能把他们怎么样,即使有人在凡尔赛宫里迷路,误闯进某些皇室成员的卧室,国王也没有把他怎么样。这就是国王的“主敬”。

那人民的客谦呢?这一点体现在他们必须着装得体上。国王允许你们随便参观宫廷,但前提是你们必须打扮得符合要求。具体来说,就是你必须穿上一件大衣再挎上一把佩剑。如果你没有这两样,国王的卫队就不让你进门。但是国王也是很体贴的,他允许那些租旧衣服的人在凡尔赛宫门外摆摊,只要你愿意花钱租上一身大衣和一把剑,瑞士卫兵就不再拦着你了。这就是人民的客谦。

所以贵族礼仪无论它表现得多么繁复,本质上它都是为了让参与其中的每一个人满意和舒服而存在的。在旧制度之下宫廷和沙龙里少有平民,所以它主要服务于贵族。但这种贵族礼仪的结果是什么呢?是贵族阶级内部的逐渐平等。

我们今天普遍认为公侯伯子男一级比一级高,但其实在波旁王朝的法国却并不一定如此。圣西门公爵就尤其看不惯那种“贵族内部的等级制”。法国贵族的地位在他看来,仅仅取决于领地的大小和实力的强弱。至于爵位的高低根本不是什么重要的标准。一直和孔岱亲王争夺波旁王朝第一血亲亲王身份的苏瓦松伯爵,就只有一个伯爵头衔,但谁能说他的地位低呢?

路易十三的堂弟苏瓦松伯爵(comte de Soissons,1604-1641)

再说公爵这个头衔,本身就是卡佩家族从德意志引入的,所以很多历史久远的贵族家族根本看不起公爵的头衔。他们更喜欢让自己保持更古老、更悠久、但对不了解历史的人来说,好像不那么高贵的头衔。

比如拉罗什富科家族,长支只有伯爵头衔,也就是说,跟普鲁斯特要好的那位拉罗什富科伯爵才是长支的后代。而那位写箴言录的公爵,则可能是这个家族的旁系。上图为在后世以《箴言录》闻名的弗朗索瓦·德·拉罗什富科(François de la Rochefoucauld)公爵

普鲁斯特的朋友加布里埃尔·德·拉罗什富科(Gabriel de la Rochefoucauld)伯爵

这也就解释了为什么法国国王的子孙可能只受封伯爵。路易十八继位之前就是普罗旺斯伯爵,查理十世继位之前是阿杜瓦伯爵。贵族头衔的金字塔化反而是布尔乔亚阶层兴起之后的结果。

《贵人迷》里的如尔丹先生要让自己的女儿去当伯爵夫人的时候,面对妻子女儿的愤怒抗议,他喊道“我的女儿最少也应该是伯爵夫人,如果你们再喊我就让她去当公爵夫人。”也就是说,对这位善良的布尔乔亚来说,公爵夫人无疑是比伯爵夫人高贵的。苦出身拿破仑皇帝在这一点上和如尔丹先生是一样的。法兰西帝国册封贵族的方法就是伯爵、公爵、亲王的顺序。

这样做的结果就是让贵族阶级内部的平等化遭到了重创。有个笑话说,拿破仑帝国时期的某位风流女士在选择情人的时候严格遵循封建制,子爵来了她就把男爵赶走。公爵来了她就跟侯爵分手。

不过好在帝国的历史为时短暂,跟后来的革命和共和国相比帝国只是贵族阶级历史上的一个短暂逆流。

1855年拿破仑三世在凡尔赛宫招待来访的维多利亚女王。

同为“逆流”,第二帝国倒是比第一帝国更长一些

在我们这个时代,贵族阶级的平等化和市民阶级的结合其实已经基本完成。贵族阶级更多的已经蜕变为一种生活方式和审美趣味的象征。那么贵族礼仪当中的“平等”就显得更加明显。如果在一个彼此熟悉的群体当中,繁文缛节是没有意义的。只有陌生人突然出现在这个环境里的时候,人们才需要赶快辨别他/她的身份地位,依次判断自己所应该采取的姿态。

这有点像江湖人的论资排辈,拉别人拉到一边问“这!谁徒弟啊?”如果搞清楚了门户大家才好互相称呼,无论是师哥还是师叔,总之大家都可以找到自己的位置了。但假如一时判断不清楚对方的门户,也搞不清楚辈分,这就会带来一种很尴尬的局面。本来揪住主人就可以问的Wi-Fi密码,现在也只能打印好放在银盘子里了。

到了第三共和国时代,贵族日益退入艺术与审美天地中

不过银盘子也好,信封也好,揪着领子直接问也好,贵族礼仪的根本还是要让在场的人感到舒服愉快、甚至实现一种“不必拘礼”的平等松懈的气氛的。这才是贵族礼仪的本质。

图文编辑:zzxr

青年维也纳下半年的讲座已经排期完毕,

有兴趣可查看青年维也纳客服菌的胖友圈,

扫码加好友先~

点文末阅读原文,买《皇帝圆舞曲》签名本,带你体验贵族的世界

↙谢谢!