从古至今,国与国之间就有多种多样的外交形式。除了正式的外交往来之外,古代中国也发展出了多种非正式的交往方式。比如航海技术飞速发展的明代,就有种基于海洋救助的特殊交流:朝鲜、琉球等国人民因海难而漂至中国,幸而明朝有完善的送还救助措施,他们得以顺利来到繁华的北京,再安全返回家乡......

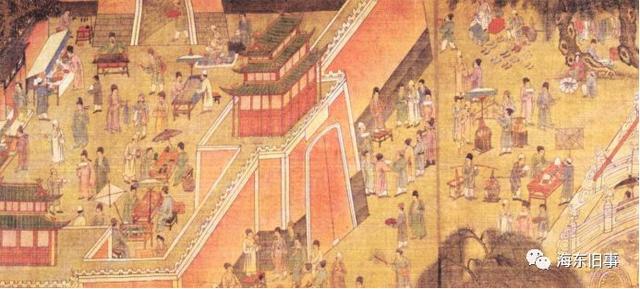

描绘明代北京繁华景象的《皇都积胜图》,现藏于中国国家博物馆

相逢:大航海时代的的“送还外交”

明朝正值世界史上的大航海时代,海洋贸易空前繁荣,出海遇险的商民和使者的人数剧增。当时甚至有传言说明朝派往琉球的使节会在册封船上预备好棺材以防出海遇到暴风尸骨无存。据《历代宝案》等资料记载,1390-1876年在中国至琉球往来航线中,仅有案可查的罹难船只就达645只,死亡人数3300余人,远航的风险可见一斑。正是因此,沿海各国都面临着如何送还漂来外国商民的现实问题。

清朝册封使所乘坐的“封舟”

当时大明疆域辽阔、国家富强,与附近诸国都有稳定国交,北京城内常有多国使臣同时停驻。相比大费周章的遣专人将漂流人口送还,把他们交给各自国家的赴华使者带回确实是上上之策。在漂流人口的送还过程中,加强了本来远隔重洋的地区之间的联络,进而发生一种“间接”的外交关系与文化交流。笔者认为这种交流方式可以称作“送还外交”,即通过这些“意外”来到中国的异国人进行文化交流,并在处理与之相关的涉外事务时,通过全方位保障与深入的沟通加深彼此情谊。

中国与琉球往返航线针路图,载于《中山传信录》

有明一朝,从沿海送至北京的外国漂来人主要来自朝鲜和琉球,种类涵盖了使节、官吏、军兵、商贩各行各业。可以想见,当这群来自别国的“海洋代表”进入北京,其造成的轰动并不会比真正的外国使节到来小多少。

许多出海遇险的外国漂来人被不远千里送至北京,不仅是北京作为政治中心可以满足漂流民们的政治诉求,而且还在于能解决实际的沟通问题。明代北京有专门培养翻译的机构“四夷馆”,聚集了大量翻译人才,而地方上往往不具备精通外语的专职人员,大多数漂流来明朝的外国人也没有读写汉语的能力。所以,为了弄清他们的身份,送之上京也是必行之策。

明弘治七年(1494年),有11名朝鲜国渔夫漂流到福建漳州,因为当地没有翻译,便由福建守臣安排他们入京询问情况:

“漳州府时无译者,莫知其所自来。福建守臣送至京,大通事译审乃得其实。上命给之衣食”(《明孝宗实录》)

在护送外国漂流民进京的过程中,明朝官方也十分重视保护他们所带财物,派兵保护以防劫匪的同时,更严厉惩治那些趁机钻空子侵占外国人财产的官吏。据《明英宗实录》载,曾有暹罗国使臣受到潮州地方官吏欺骗而损失了金珠宝石等物,潮州知府得知此事后,立即上报朝廷,请求查明重罚:

“广东潮州府知府王源奏,暹罗国遣使臣柰霭纳孛剌等航海来朝,其通事柰麻沙等既登岸而舟为风涛漂去,不知所向。潮州卫指挥孙瑜、百户魏刚以计诱取柰麻沙金珠宝石等物,请治其罪。上以远人穷无所归,而孙瑜等不厚抚,反剥夺其财,与寇盗何异?令巡按御史执治之。”

赴阙:异国人的进京之旅

“服吉服入阙,过一层门、二层二大门而入,则又有二层大门,乃午门也。军威严整,灯烛辉煌......”(崔溥《漂海录》)

明弘治元年(1488年),北京紫禁城迎来了一批特殊的客人,为首的是名叫崔溥的朝鲜国官员。然而,得到入宫面见皇帝殊荣的崔溥一行并非朝鲜派遣明朝的使节——他们是被海浪和飓风带来的。

当年正月,崔溥在济州岛乘船时被暴风袭击,一路漂流到了明朝台州。因为身上携带了朝鲜国官符,所以明朝方面得以确认了他的身份。明朝与朝鲜交往频繁,新即位的明孝宗对这个不幸在海上颠婆半月的异国人很是友好,命各地官府护送崔溥及随员四十多人沿大运河北上入京,之后再走陆路过辽东回朝鲜。

崔溥本就是有极高文学素养的朝鲜士子,曾在朝鲜最高国学机构之一的弘文馆任副校理,因而精通汉学可以用汉字写作。一路上他与苏杭文人官吏交游唱和,寻访名胜,记录下了各地景色风貌:

“(杭州)酒帘歌楼,咫尺相望。四时有不谢之花,八节有常春之景。”“(苏州)人物奢侈,楼台联络。湖山明媚,景致万状。”“(常州)湖山之美,亭台之设,自古称道。”

虽然并非使节,但崔溥等人从台州启程开始便得到了不错的照顾。沿途与他交往的官员士子多有馈赠食物,进宫朝见后明朝更是送了全员每人一整套衣服鞋袜。崔溥在北京意外染病,也有太医前去救治,最后明朝方面专门派遣军士护送其回国:

“卒得心痛,胸膈相戾。手足不仁,冷气遍身,喘息危在咽喉间。礼部即差太医院士朱旻来救臣病。”“(左军都督府公文)差官一员伴送,沿途军卫量拨军夫防护。至辽东,听镇巡等官另差通事人员,送至朝鲜地界,令其自行回还。”(《明宣宗实录》)

由于朝鲜使节过去多取道辽东来到北京,所以对明朝江南的风土人情知之甚少。崔溥回国后所撰《漂海录》详细介绍了江淮一带的人物景致、市井样貌,一时被朝鲜文人奉为至宝,成了了解江南情况的第一手资料。

睦邻:以北京为核心的友好交流

明嘉靖年间,朝鲜使臣苏世让与琉球使臣梁椿的互访是上文提到的“送还外交”的典型。1531年,朝鲜将漂流到境内的7名琉球人转送北京,交给当时停驻北京的琉球使者带回。三年后,苏世让作为朝鲜使节来华,恰巧在北京碰上琉球使者梁椿。更巧合的是,梁椿以前曾作为琉球特使去过朝鲜。如今在北京遇到朝鲜人,即便因为水土不服尚在病中,梁椿也难耐激动的心情,亲自到苏世让的住所代表琉球王答谢朝鲜厚待琉球漂流民的善举:

“‘我国王不胜感喜,因路远未得修谢,今欲向宰相展谢。’即起作揖,再三称谢而退。”(《朝鲜中宗实录》)

在两国使臣多次以北京为媒介的送还接触中,朝鲜和琉球的情谊愈加深厚。1609年,琉球国王致书朝鲜,表示对朝鲜多次救助琉球人的感激之情,愿与朝鲜结为兄弟之邦:

“缅想先年,活我黎庶,匪唯敝邦,戴荷洪恩,于兹未艾,则数黎民子孙,无不仰天遥谢贵国竹桥之恩,为不替也......友邦和睦,福有自来矣。自今以往,请结永盟。贵国为兄,敝邦为弟......欢睦聘问,愿与天长地久耳!”(《光海君日记》)

昌德宫仁政殿“阙庭”

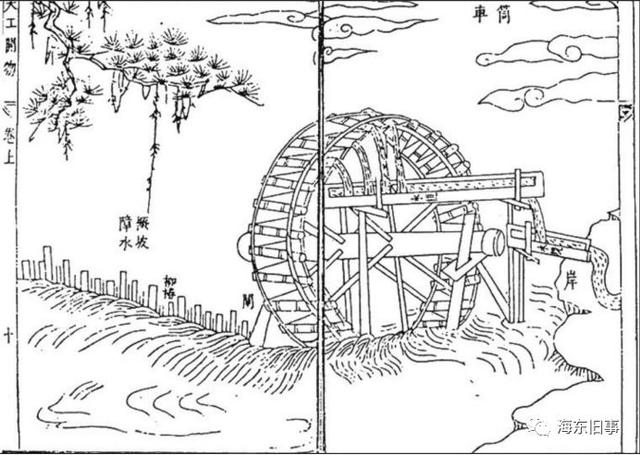

值得一提的是,以北京为中转的“送还外交”也起到了传播先进工艺的作用,明朝水车传入朝鲜的契机就是一场送还事件。琉球国使者带着朝鲜漂流人前往北京,经过福建时,其中一个叫朴孙的朝鲜济州人发现明朝水车工艺精巧,于是就向当地人了解了它的制造方法。回到朝鲜后,朴孙找工匠将水车复原出来,引起了朝鲜国王的关注。很快,水车经过试验后得到朝鲜上下一致称赞并向全国推广:

“本国朴孙等(济州人,凡十二人)漂到琉球国......朴孙见福建道水车,详习其制,还本国,教匠人造作,其用甚利于农作......今若制作,激水甚便。请令户曹造作,下送各道,教民如何?”(《朝鲜明宗实录》)

“送还外交”不仅让流落他乡的外国人安全返回祖国,巩固了国与国之间的友好关系,还带去了先进技术,可谓是一举数得。

明代筒车图,载于《天工开物》

《明太宗实录》载,永乐二年(1404年),礼部尚书李至刚曾就海洋救助的问题说到:“善人犹能援人于危,助人于善”。正因为扶危济困的原则,明朝官方对海上漂来的外国人才始终保持友好态度、积极伸出援手。而深受明朝帮助的东亚各国,也感念于此,从而投桃报李。琉球古代有一座万国津梁钟,其铭文曰:“以大明为辅车”“远扇和夏之仁风”,诚哉斯言!六百年前的东亚,早就有北京来的和平之风,吹过了重洋,吹进海上之人的心里。

琉球王宫。琉球王曾邀请朝鲜漂流民一同在此参加对明朝行的“望阙礼”