罗杰·凡·维登的生平我们鲜有所闻,只知道他享有盛名。图案清晰的古老传统有很大一部分被他保留下来,否则凡·艾克那些新发现的冲击,很可能让它失传。

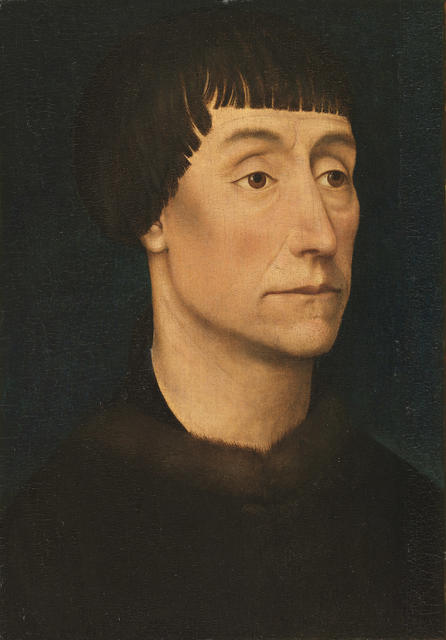

罗杰·凡·维登自画像

这位大师的生平我们鲜有所闻,只知道他享有盛名。图案清晰的古老传统有很大一部分被他保留下来,否则凡·艾克那些新发现的冲击,很可能让它失传。

——贡布里希

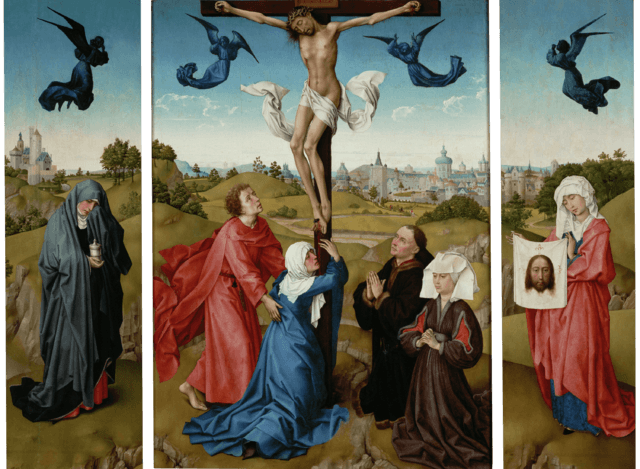

罗杰·凡·维登《耶稣受难》(三联画)

罗杰·凡·维登(Rogier van der Weyden,1399-1464)是继康平和扬·凡·艾克之后尼德兰的伟大的画家,出生于图尔内,是罗伯特·康平的学生。大约在1432年获得了画师的称号,直到后来迁居布鲁塞尔,在那里获得了市艺术家的称号。

1450年,凡·维登去了意大利,他曾在罗马和费拉拉等地进行艺术创作,因而意大利新艺术对他作品的影响很大,同时也把尼德兰的画风带到了国际上。

凡·维登能够在艺术史上留下来不仅是他高超的绘画技艺,更在于凡·维登级吸取了文艺复兴的成果,同时也继承和保留了北方哥特式艺术的传统精神与形式。

罗杰·凡·维登《耶稣受难》(Crucifixion)

木板油画 180.3×92.6 cm 1460年

费城艺术博物馆

在艺术手法上,凡·维登尤其擅长于对人物运动和戏剧性场面的把握,绘画的主要题材在于“耶稣受难”和“哀悼基督”等,例如《下十字架》就是凡·维登前期的代表作品,这个时候他注重对于画面构图的把握,也重视对于人物形象的确立,以表现出不同人物之间鲜明的性格差别。

在凡·维登从意大利回来之后,其画风有所改变,从低沉、严峻等气氛变为了明快的调子,色彩开始偏爱于用金色,细腻且精致。

凡·维登的老师康平绘画多从实际的观察出发,注重于对人性和感官的描绘。而他更注重抒发狂热的宗教情绪,执着于宗教内在的理念。

罗杰·凡·维登《戴帽子的年轻女子肖像》

(Portrait of a Young Woman in a Pinned Hat)

木板油画 32 x 47cm 1435年

柏林画廊

凡·维登也擅长于画肖像画,如《年轻妇女的肖像》、《佛兰西斯科的肖像》,以及三联画中对于单个人物的刻画。凡·维登对于人的内在情感以及解剖学的掌握运用已经超过了他的老师康平,对于色彩的使用也超过的凡·艾克。维登把人物的细节刻画得细腻入微,从而人物的精神气质可以直接的从画面中透露出来。

在《下十字架》中,基督耷拉着的脑袋,无力的身躯;圣母玛利亚因悲痛而晕倒在人群中;圣约翰愤怒的脸庞;整个画面由人物的动态、面部表情渲染出了悲伤的气氛,没有对人体结构的充分掌握,是很难达到这种效果的。因此,维登也被誉为“表现人类情感的大师”。

维登也画了很多的三联式祭坛画,如《基督极刑》、《布拉克祭坛画》等等,他用自己杰出的造型能力使得人物内在理念的表现成为了当时的一种固定模式,也对其他的有着哥特式古老传统的国家产生了巨大而深远的影响。

罗杰·凡·维登《发掘圣休伯特的尸体》

(Exhumation of Saint Hubert)

关于罗杰·凡·维登

他是继康平和扬·凡·艾克之后尼德兰的伟大的画家;

他擅长于把握人物运动和戏剧性的表现;

杰出的肖像画画家;

他将古老的哥特式传统与意大利早期文艺复兴风格相结合;

画作重视人物内在情感的刻画以及人体结构的细节刻画,

也被誉为“表现人类情感的大师”。

罗杰·凡·维登《读书的抹大拉》

(The Magdalene Reading)