他们看起来真像是神秘剧中的一批表演者:一位演出人研究过往戏中世纪的伟大作品后触发了灵感,想用自己的艺术手段加以模仿,就让这些表演者聚集起来,摆好姿势。

他们看起来真像是神秘剧中的一批表演者:一位演出人研究过往戏中世纪的伟大作品后触发了灵感,想用自己的艺术手段加以模仿,就让这些表演者聚集起来,摆好姿势。

——贡布里希

罗杰·凡·维登《下十字架》(Deposition)

木板油画 1435-1443年

马德里普拉多博物馆

《下十字架》是罗杰·凡·维登所画的一幅大型祭坛画,约1435至1443年,现藏于马德里普拉多美术馆,是维登前期的代表作品,较接近于罗伯特·康宾的风格。

三联式祭坛画最初是为了给鲁闻弓箭手兄弟会的教堂,画作的体量巨大,人物接近于真实大小。

基督受难的手部

画面的内容的是钉在十字架上的基督被信徒结下,圣母玛利亚在一旁痛苦至晕倒,圣约翰无比的愤怒。整个画面的调子是哀伤的,低沉的。

维登秉持着尼德兰的传统,细致入微,通过对人物面部表情、身躯动态的细节描绘来触动观者的神经,让画前的观者仿佛感同身受。

正被下架的基督

基督的身体被翻转,正面朝着观者,被放在画面的中心位置,无力的身躯以及耷拉的脑袋,脖颈上的肌肉被绷直,肚皮下垂了,右边胸口上的伤口里缓缓流出的鲜血已经凝固。

基督的头部

穿着红袍的圣约翰向前倾斜着身子努力托着基督的上半身,右边的尼哥底母托着基督的双腿,眉头紧皱,嘴唇紧绷在一起,处在一个即将大声哭泣的边缘。

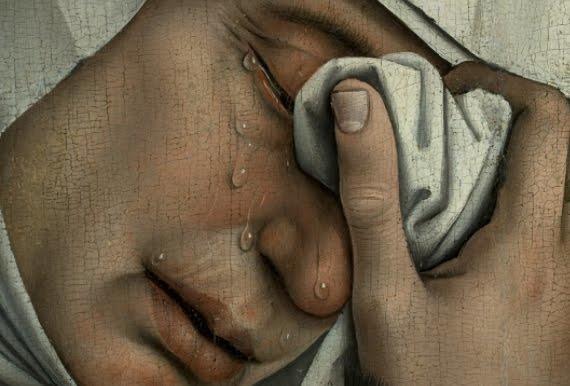

晕倒的圣母

基督斜下方的圣母无力的晕倒了,圣母的动态同基督一样,两者形成了一个呼应状态。抹大拉的玛利亚试图去扶起昏倒的圣母,但这是徒劳的。两边正在哭泣的妇女构成了画面的边框。

悲伤的抹大拿

维登在画面中大量的相似的人物动态,这种原本是违背画面的构图原则反而使人物之间的空间的关系更加紧密。

在艺术手法上,维登尤擅长对人物运动和戏剧性场面的把握。他的《下十字架》把画面中的人物压缩在一个非常浅的舞台上,背后没有风景,也没有空间的进深,整个气势有种铺面而来的感觉,成功的集中了观者的注意力。

圣母面部

维登同扬·凡·艾克一样,也将画面的每一个细部忠实地描绘出来,基督被扶下十字架的那瞬间,动态被凝固,成为永恒,以致于让人认为这些极度忧伤的体态与表情都来源于雕塑而不是绘画。

维登处在具有哥特式古老传统的国家中,意大利早期文艺复兴的艺术风格翻越了阿尔卑斯山脉,涌向了北欧,晚期的哥特式开始瓦解。在新与旧的冲突中,就艺术形式自身而言是无所谓好坏的。但是在新旧之间如何取舍,也许《下十字架》是一份很好的答卷。

圣约翰和哭泣的信徒

关于《下十字架》

维登前期的代表作;

人物背景浅,无进深空间,营造出舞台般的效果;

人物体量大,接近于真实大小;

画作是将古老的哥特式传统与意大利早期文艺复兴风格相结合的代表作。

哭泣的人物