比起外太空的未知, 平行世界因为与现实世界或远或近的镜面关系而更加令人心生向往。

比起外太空的未知, 平行世界因为与现实世界或远或近的镜面关系而更加令人心生向往。《 彗星来的 那一夜 》《 你的名字》《 蜘蛛侠:平行世界 》 ···· · · · · · 这些 电影总是让人忍不住思考,如果生活在 另一个世界会怎样? 如果有另一种人生我会怎样?生活似乎总是在别处 其实,古人又何尝没有过这样的 想法。 在古代典籍和小说中,承载平行世界这样科幻想象的空间 正是“ 洞穴“。因为远离尘世,因为 洞中一日,世上千年;因为道家对仙境的追求,沿着历史的时间线,一路走来,洞穴也有了日渐复杂的内涵。

《怪奇鸟兽图卷》,约绘制于日本江户时期

一、 遥不可及的仙境幻想

在古代典籍中, 关于洞窟仙境的幻想由来已早:

《山海经•海内西经》里就有叙述昆仑山仙境的一段文字:“昆仑之虚,方八百里,高万仞引,上有木禾,长五寻,大五围,面有九井,以玉为槛;面有九门,门有开明兽守之。百神之所在。在八隅之岩,赤水之际,非仁羿莫能上冈之岩。”

西汉刘向《列仙传》中邗子偶入神秘洞窟的传说。邗子“好放犬子,时有犬走入山穴,邗子随入”“十余宿行,度百余里,上出山头”,“上有台殿宫府,青松树森然,仙吏侍卫甚严”。邗子在洞穴中看到的俨然即是仙界场景。

《汉武帝故事》中汉武帝会见西王母时西王母从天而降的情形是:“是夜漏七刻,空中无云,隐如雷声,竟天紫色。有顷,王母至引,乘紫车,玉女夹驭,戴七胜,履玄琼凤文之舄,青气如云,有二青鸟如乌,夹侍母旁。”传说中的昆仑山,天上的仙境太遥远而不可接近,相比而言,洞穴离人所居之地不远,有时离人世仅一步之遥,人们在山上探幽寻秘时易于发现,凭着双脚就可以踏入仙境,所以洞穴仙境的意象反复出现于志怪小说之中就不足为奇了。

当然,洞穴仙境意象的出现也与道教有关,可以追溯至道教中的洞天福地。众所周知,道教是中国土生土长的宗教,道教的中心思想是神仙思想,所以长生成仙一直是道教信仰者的不懈追求,道教信仰者对神仙信以为真。如晋代的道教大师葛洪在《抱朴子•论仙篇》中认为,《列仙传》所记载的大量神仙是真实存在的。

魏晋以后,仙境便开始从遥远的天边海际逐步走向尘世人间,而秀丽的山川风景便成为人间仙境的一种。葛洪曾云:“山林之中非有道也,而为道者必入山林引,诚欲远彼腥膻,而即此清净也。”上清派的相关典籍,诸如《道迹经》、《真诰》就已经有了大小洞天及福地的记载,也即“洞天福地”的概念在魏晋时期就已形成,这样的概念也很快的进入了小说创作。

唐初著名道士司马贞在《天地宫府图》列出的十大洞天、三十六小洞天和七十二福地皆为国内名山。

五代道士杜光庭的《洞天福地岳渎名山记》又进一步完善形成了包含天上、海中、山中的各种仙境。“首仙山,次五岳,次十大洞天,附以青城山,次五振海渎,次三十六精庐,次三十六洞天,次七十二福地,次灵化二十四,皆神仙幻窅之言。”道教徒在自己信仰的基础上总结了自远古以来的各种仙境,又把仙境具体化、系统化,一方面带有自神其教的目的性,另一方面也对此时期的小说创作提供了丰厚的土壤。

在这时的洞穴总是和人们对仙境或者隐逸的向往结合在一起,洞中人世和现实形成巨大的反差。

陶渊明的《桃花源记》开创了“洞穴小说”的先河,在这里陶渊明描绘了一个与现实完全不同的先秦遗民村落,武陵人在捕鱼途中偶遇洞穴,经历了一场梦幻的旅行见识,便离开此地,再难觅到了。

《独乐园图》卷,明代仇英绘

二、从福地洞天走向人间桃源

从魏晋时期开始,洞穴逐渐从隐逸世外走向人间。仙境也不再是不可寻觅的遥远,不仅有隐逸生活的题材,更有以洞穴为境,孕育出的人与神恋爱的故事:

王嘉《拾遗记》卷十中早就有了雏形:“洞庭山浮于水上,其下有金堂数百间引,玉女居之。… …其上又有灵洞,入中常如有烛于前。中有异香芬馥,泉石明朗。采药石之人入中,如行十里,迥然天清霞耀,花芳柳暗,丹楼琼宇,宫观异常。乃见众女,霓裳冰颜,艳质与世人殊别。来邀采药之人,饮以琼浆金液,延入璇室,奏以箫管丝桐。饯令还家,赠之丹醴之诀。虽怀慕恋,且思其子息,却还洞穴,还若灯烛导前,便绝饥渴,而达旧乡。已见邑里人户,各非故乡邻,唯寻得九代孙。问之,云:“远祖入洞庭山采药不还,今经三百年也。”其人说于邻里,亦失所之。”

陶潜《搜神后记》中的《剡县赤城》:“会稽剡县民袁相、根硕二人猎,经深山重岭甚多引,见一群山羊六七头,逐之。经一石桥,甚狭而峻。羊去,根等亦随渡,向绝崖。崖正赤,壁立,名曰赤城。上有水流下,广狭如匹布,剡人谓之瀑布。羊径有山穴如门,豁然而过。既入,内甚平敞,草木皆香。有一小屋,二女子住其中,年皆十五六,容色甚美,著青衣。一名莹珠,一名洁玉。见二人至,欣然云:“早望汝来。”遂为室家。”在这里凡人男子通过洞穴,的到两位仙女成家。

《韶舞》:“何寻逐,径向一山引。山有穴,才容一人。其人命入穴,何亦随之入。初甚急,前辄闲旷,便失人,见有良田数十顷。何遂垦作,以为世业。子孙至今赖之。

《穴中人世》:“长沙醴陵县有小水,有二人乘船取樵,见岸下土穴中水逐流出引,有新斫木片逐流,深山中有人迹,异之。乃相谓曰:“可试如水中看何由尔?”一人便以笠自障,入穴。穴才容人,行数十步,便开明朗然,不异世间。”

刘义庆《幽明录》中的《刘晨阮肇》:“汉明帝永平五年,剡县刘晨、阮肇共入天台山取榖皮,迷不得返。经十三日,粮食乏尽,饥馁殆死。遥望山上有一桃树,大有子实,而绝岩邃涧,永无登路。攀援藤葛,乃得至上。… …见芜菁叶从山腹流出,甚鲜新。复一杯流出,有胡麻饭糁。相谓曰:“此知去人径不远。”便共没水,逆流二三里,得度山,出一大溪。溪边有二女子。资质妙绝。见二人持杯出,便笑曰:“刘、阮二郎捉向所流杯来。”晨、肇既不识之,缘二女便呼其姓,似如有旧,乃相见而忻喜。问:“来何晚耶?”因邀还家… …至暮,令各就一帐宿,女往就之,言声轻婉,令人忘忧。”

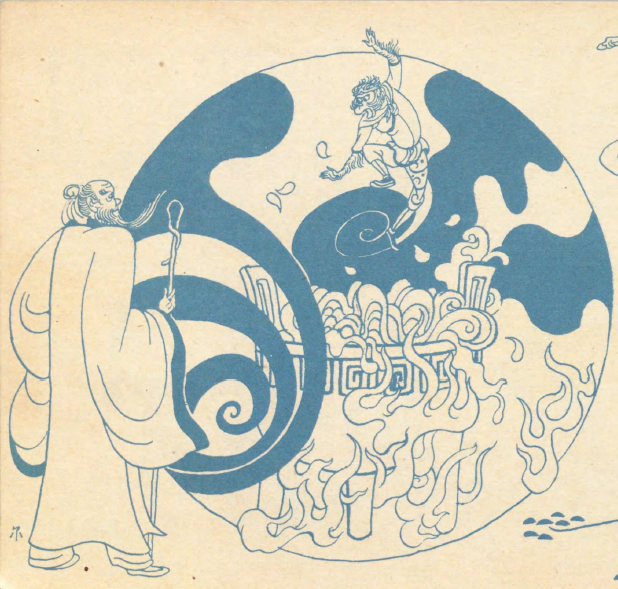

绘本《西游记》,水岛尔保布,1950

三、拷问人性的“平行世界”

随着小说不断世俗化的进程,到了明清时期,“洞穴”出现在小说中又增加了当时文学中对人性的探索。

最广为人知的当属《西游记》了,《西游记》中从“花果山福地,水帘洞洞天”开始,每一个洞穴中都有着各式各样的妖魔,这些妖魔诱惑着、考验着唐僧、孙悟空一行人每一个人的内心,每一个山洞,都代表着深入险境,同时也是内心考验。

大部分的洞穴都具有空间上的封闭性和时间上的凝固性,以及与洞穴相联系的具有死亡隐喻的人物。空间上的封闭,让“洞穴”仅存在于作者构建的想象世界中,与现实不可沟通。而“洞中七天,世间一年”这般时间上的断裂,意味着意义的隔离。时空的疏远,让人不可寻觅,却正因此引发无数人的幻想和探索。

这样的另类空间,就像是“平行世界”,不仅容纳了古人对一个世外桃源的幻想,同时也将现世的诸多人性欲望映射其中,因而神秘又丰富多彩。

“洞穴”意象从出现时的虚无缥缈与仙境的结合到发展得现实功利充满人性,其实也反映了古代中国社会的变迁和人们意识的变化。一洞窥心,亦可以窥社会之发展变化。