阿尔布雷希特·阿尔特多费尔创作的《亚历山大的伊苏斯之战》,以动人心弦的悲剧性与雄浑博大的场面,成为16世纪德国绘画的不朽名作。

阿尔特多费尔《亚历山大的伊苏斯之战》

(The Battle of Alexander at Issus)

布面油画158.4 × 120.3cm 1529年

德国慕尼黑绘画馆

公元前333年秋,在亚历山大大帝(Alexander the Great)东征过程中,马其顿军队与波斯皇帝大流士三世(Darius III Codomannus)的军队,在奇里乞亚(小亚细亚)古城附近的伊苏斯(今土耳其伊斯肯德仑北)进行的一次交战,后世称之为伊苏斯战役。

马其顿军队以少胜多,3万军队战胜16万波斯大军,该战成为亚历山大灭亡波斯的最关键一役,也是其封神之战。

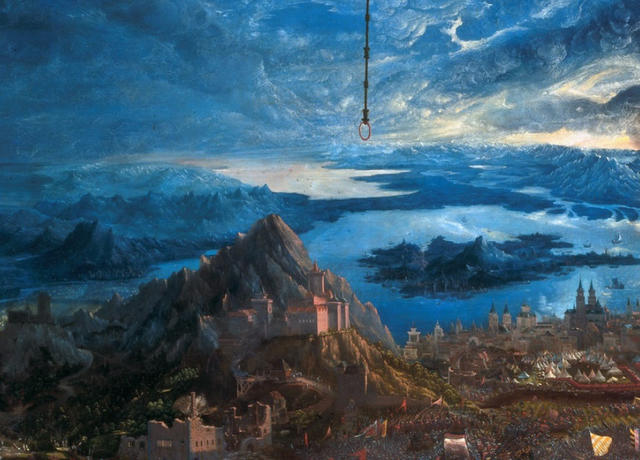

两军交战的宏大场景

1529年,画家阿尔布雷希特·阿尔特多费尔受巴伐利亚公爵威廉四世之托,创作了巨作《亚历山大的伊苏斯之战》(The Battle of Alexander at Issus)。画作以动人心弦的悲剧性与雄浑博大的场面,成为16世纪德国绘画的不朽名作。

画家将戏剧性的历史事件置入广袤的宇宙之中,整个画面采用鸟瞰式构图,从空中俯瞰战场全貌,万马奔腾,场面恢宏浩大。画家将身为战役的两位主角:亚历山大和大流士三世陷在无穷无尽的士兵海洋中。

两军火拼时的激烈场景

近景以细致逼真的技术,勾勒亚历山大麾下驰名欧洲的后排马其顿骑兵和马其顿长枪方阵步兵列阵冲向大流士三世的军队,刻画出了两军火拼时的激烈胶着,人马厮杀的场景,构成一股强有力的旋流。

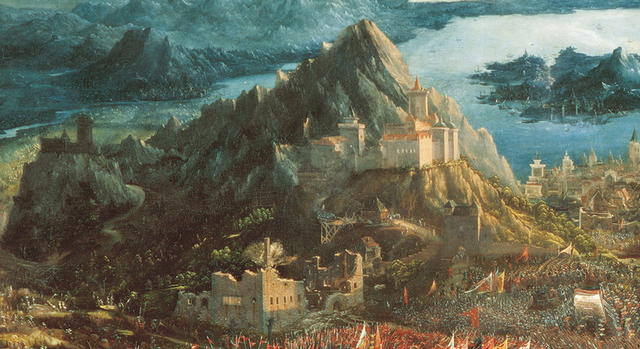

战场背后的风景

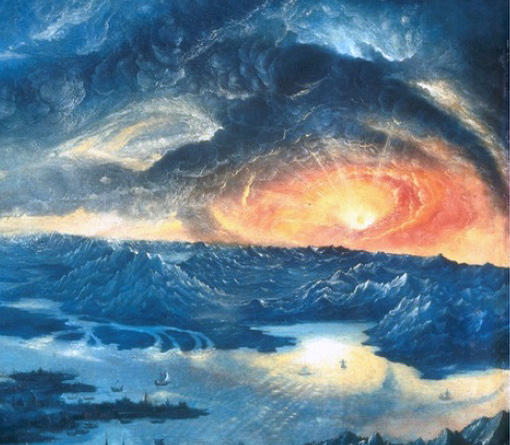

远景则给人以日月同辉的壮丽场面,绵延的群山笼罩在落日余辉之中,海天相连,无限广阔。阿尔特多费尔发挥了他对地图想象力的延伸,不仅覆盖地中海周边,还延展到尼罗河谷地,幽密深蓝的天空配上波澜壮阔的山脉水流形成绮丽的景象,给欣赏者一种时空交错的感受。

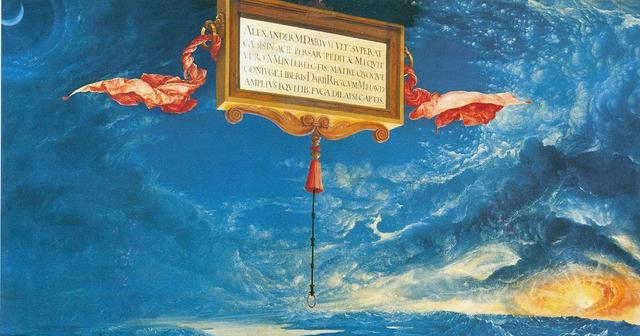

悬浮着木板,记录战争的文字

阿尔特多费尔巧妙地运用景深将画面中的激烈胶着和豁然开朗融合得天衣无缝,虽然无所不包的背景似乎暗示了亚历山大在伊苏斯战役中的胜利,但如果不是天空中悬浮着木刻版上的文字,观者也不知道是哪场战役。

即便如此,身为战争的两位领袖着也在这片浩瀚景色中显得渺小不堪,画中微小的人物们迷失在无垠的自然中,这似乎暗示:人类的豪言壮语、英雄气概,在宏伟的自然面前,终将失去意义。

背景下的落日

从作品中,我们也可以看出隐藏在当时的社会暗流,1529年正处于奥斯曼帝国与欧洲的战争冲突中,这可能是作者创作作品的灵感来源。因此,现代评论家认为,当时所作这幅画也有将两场战争对比的意味。画家也有可能是受希伯来预言家丹尼尔和当时教会内部对即将到来的世界末日担忧的影响,作品中隐含着一定的宗教意味。

战场后的城堡

《亚历山大的伊苏斯之战》引领了一种16世纪低地国家和德国画家们取材于圣经或史实,背景以俯瞰全景视角的理想化风景加以呈现的“世界风景”绘画体裁的创作潮流。虽然画中密集如蚁的军旅鏖战的情景异常逼真生动,但画家对将背景山水也描绘的异常生动,近处的城郭堡寨,远景的湖光山色,一一入画,令观者有万里风光尽收眼底之感。

上升的月亮

阿尔特多费尔摒弃了文艺复兴时期盛行的焦点透视法,以类似于中国传统山水画“以大观小”的观察方法,结合立轴式的垂直构图,以“置身世外”的上帝视角,诠释了这场载入史册的大战。

有趣的是,《亚历山大的伊苏斯之战》磅礴的战争场景,征服了拿破仑一世,在他位于巴黎附近的圣克劳德城堡中,他一直将其挂在自己的浴室中。

画中描绘的千军万马对战的场面