德国画家格吕内瓦尔德是晚期哥特艺术大师,承传了哥特艺术对光和颜色的巧妙运用。他的画风充满了强烈的戏剧张力,死亡与苦痛、幻想与病态的描绘是其创作的基调。《伊森海姆祭坛画》是其祭坛画的杰作,亦是基督教艺术

格吕内瓦尔德《伊森海姆祭坛画》

(The Isenheim Altarpiece)

木板油画 1512-1516年

德国画家格吕内瓦尔德是晚期哥特艺术大师,承传了哥特艺术对光和颜色的巧妙运用。他的画风充满了强烈的戏剧张力,死亡与苦痛、幻想与病态的描绘是其创作的基调。

格吕内瓦尔德尤其擅长祭坛画,他受传教士吉多·古尔西(Guido Guersi)委托,为伊森海姆市圣安东尼修会修道院附设医院教堂创作的《伊森海姆祭坛画》(Isenheim Altarpiece)是其祭坛画的杰作,亦是基督教艺术中最富感动力的作品之一。

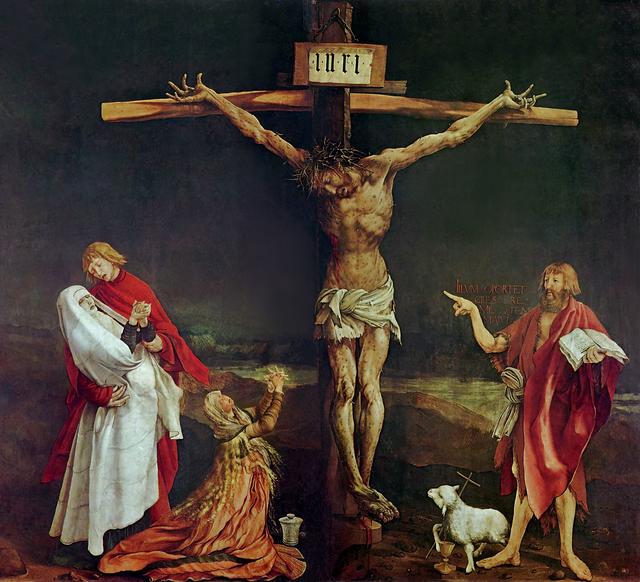

《伊森海姆祭坛画》中央画《基督受难》

他低下头,将灵魂交给上帝

《伊森海姆祭坛画》中央的《基督受难》(The Crucifixion)突显痛苦和苦难的可怕。结合中世纪的神秘主义与文艺复兴时期的技艺,格吕内瓦尔德重现那种彻底撞击观者心灵的景象。

他赤裸裸地描述了受难的残酷现实,将观者领入一个令人毛骨悚然的、直面心灵、悲惨的新领域——仿彿释出内心的魔鬼。

当我们凝视画中的细节时,基督的身体被拉开钉在木头上,每一根神经都是紧绷的;甚至连木头都被重压而下弯,因他承担了整个世界的罪恶。他的手指因剧痛而竭力扭曲外伸,几乎要冲破画框,每一根痉挛的手指都在倾诉着悲苦。

基督头上的荆棘冠冕是难忍的,浑身也布满了荆棘伤口,他的双脚被抽打地变了形,抽搐般地交叠着,鲜血从趾缝间缓缓流出。基督的末语“成了”仿彿仍在画中回荡:他低下头,将灵魂交给上帝。

《基督受难》局部

他必兴旺,我必衰微

相较于画中基督身形的高大,略显瘦小的抹大拉的玛利亚,穿着世俗衣服屈身旁跪,内心的哀伤和绝望,透过伸向十架的那手指交缠着的双手表露无遗,她的身体似乎伤心而前后摇摆。

耶稣的母亲在左侧身穿白袍,她看来已失去了意识,神情恍惚地倒在门徒约翰充满情感的手臂里,悲痛绞碎了她的心。

早已被砍头的施洗者约翰,被格吕内瓦尔德安排出现在画中,解消了时间的制约,为受难事件添增了永恒感。施洗约翰的“冷静”面容,也稍微冲淡一点残酷的压迫感;在他的身旁以拉丁文写着:他必兴旺,我必衰微(illum oportet crescere me autem minui)。

施洗者约翰

大祭日期间,除了完整展示《基督受难》和圣徒肖像外,还能看到《圣安东尼拜访隐士圣保禄》和《圣安东尼被恶魔折磨》两幅画作。

右翼是被称为基督徒隐修生活的先驱的圣安东尼,他正身处奇异植被生长的沙漠中,拜访隐士圣保罗,黄昏笼罩着山谷,幽暗的河流,青翠静谧、高大威严的森林,像带鳞动物般挺拔树干中参杂着几棵异国情调的棕榈树,野鹿无声地横过荒原,消匿在薄暮之中,如此奇异的场景刻画出圣安东尼和圣保禄探讨如何解决世间苦难的高贵品质。

左翼是圣安东尼正被撒旦派遣的恶魔毒打折磨,画面深处被上帝差遣赶来的天使圣光即将驱散凶狠的魔爪和恶毒的撕咬,连同左下角鼠疫型疮相似的画面,反映出患者身心痛苦,旨在通过表明耶稣理解并分担他们的痛苦,为住院患者提供慰藉。

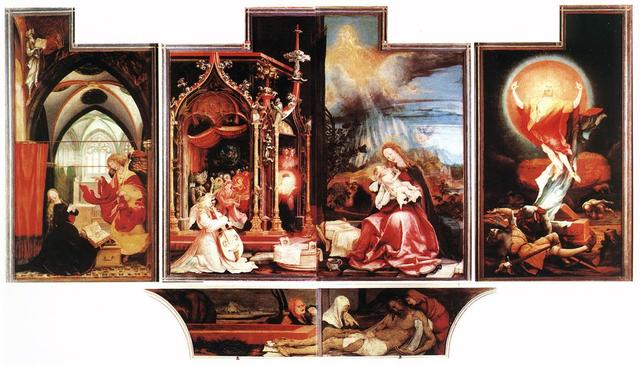

《伊森海姆祭坛画》外翼张开的礼拜日全景

外翼张开的礼拜日,包括圣母玛利亚纪念日期间,则呈现四幅美好的画面:《天使报喜》,《天使音乐会》,《基督降生》,《基督的复活》以及《基督下葬》的场景。

最左侧的天使告诉基督母亲她身孕的喜讯。《基督复活》将可以从两种时期都可看到的《耶稣下葬》勾连起来:坟墓和沉睡的士兵的身体上,从坟墓中复活的基督饱经痛苦面容变成神的脸,周身沐浴着光,身体像奔腾的火球一般升入天堂。

《基督复活》

从诞生到飞升,基督帮助世人承受苦难,作品贯穿了基督的一生,不得不令人叹服其构思精妙,无可比拟。

《伊森海姆祭坛画》真实的揭示了苦难的恐怖,却又不失对灵魂的拯救,将惊人的现实主义融入宗教的痛苦深渊中去,不仅仅让我们了解到教改运动中德国曾遭遇的那场噩梦般灾难,也印证了格吕内瓦尔德作为哥特艺术最后繁荣时期最有力度的画家之一是母庸置疑的。

《伊森海姆祭坛画》全景