被誉为“文艺复兴盛期三杰”之一的米开朗基罗不仅是一位伟大的雕塑家、建筑师,还是一名杰出的画家和诗人,他也被视为跨越古今的天才。艺术史家瓦萨里虽然竭力推崇达·芬奇,但他终将三杰之首的桂冠授予米开朗基罗。

杰出的艺术家即便构想,亦于大理石块中深含蕴藏,唯有顺从于智识的手,才能将其释放。

——米开朗基罗

石头在抵抗压力,反抗凿刻,有时拒绝人们加工,有时却也崩落成形,一如生命。

——米开朗基罗

1867年,美国作家马克·吐温在意大利旅游,他感叹道:无论在意大利的哪个城市,他们都在炫耀这位伟大艺术家的作品:“在热那亚,大师米开朗基罗设计了一切;在佛罗伦萨,他绘制了一切;在米兰,他,或者他的学生建造了一切;在帕多瓦、维罗纳、威尼斯、博洛尼亚,我们除了听到米开朗基罗,还曾听说过谁呢?“

被誉为“文艺复兴盛期三杰”之一的米开朗基罗不仅是一位伟大的雕塑家、建筑师,还是一名杰出的画家和诗人,他也被视为跨越古今的天才。艺术史家瓦萨里虽然竭力推崇达·芬奇,但他终将三杰之首的桂冠授予米开朗基罗。他评价,即使只是草图,仍旧是“全世界的素描范本”。

释放被大理石禁锢的生命

“我在大理石中看到了被禁锢的天使,只有一直雕刻,才能将他释放。”

米开朗基罗(Michelangelo,1475—1564年),1475年3月6日出生于佛罗伦萨附近的卡普莱斯,13岁进入佛罗伦萨画家、雕塑家吉兰达约的工作室,后又师从贝托多学习雕塑,再转入圣马可修道院的美第奇学院当学徒。

在美第奇学院,尚处学徒期时,16岁的米开朗基罗就完成了《台阶上的圣母》和《半人马之战》,凭借此,在21岁初到罗马时便拿到银行家雅科波·加利(Jacopo Galli)的订单,《酒神巴库斯》让他在人才济济的佛罗伦萨脱颖而出。

22岁时,米开朗基罗默默地用了3年时间,完成震人心魄的《圣母怜子》。他用前所未有的方式,表达这一传统宗教主题,作品堪称完美,无瑕可指,米开朗基罗也自豪地在圣母胸前的饰带上刻下自己的名字。

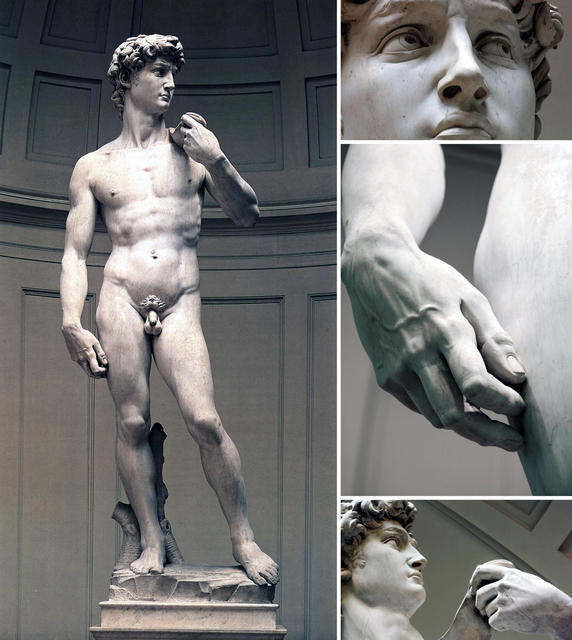

接下来的两年半时间,他又完成最有名的作品——《大卫》。作品完成之时,安放于市中心广场,整个佛罗伦萨都为之沸腾。那时的米开朗基罗,年仅29岁。

总高5.5米的《大卫》,被视为最完美的男人体。创作作品之前,米开朗基罗总结古典雕塑范式,但又突破传统观念。在《大卫》的身体中,是一种迸发而出、充满生命力、正当青春的激情,他全身心投入到投掷敌人的那一刻。

米开朗基罗的男性人体是按照上帝的形象进行塑造的,在他看来,这是最高的灵与肉的美。

他耗时四年,以一己之力完成的西斯廷礼拜堂大厅天顶壁画《创世纪》以及占据祭台后方一整面墙的《最后的审判》也遵循这一原则。作品通过人与人、自然及神的关系,歌颂人的创造力及人体美和精神美,它们成为迄今为止也无人能超越的人类杰作。

《创世纪》描绘了343个人物,100多个巨人比真人要大两倍,他们极富立体感和重量感。他让西斯廷天顶画的光彩在五百多年后的今天仍旧光彩夺目,瓦萨里盛赞:“无论走到哪,上帝总面对你。”

米开朗基罗人体是非希腊式的典雅柔美,他们具有起伏强烈的轮廓,充满生机勃勃的运动感。在米开朗基罗晚年的雕塑作品中,更喜欢采用一种“动感的螺旋线”。他们骚动不安、不停地运动、处于挣扎之中,竭力渴望逃开或者挣脱现有的束缚。

交战内心的“恶魔”

“我的野心从未停止滋长,它不容许过多享乐与安逸。”

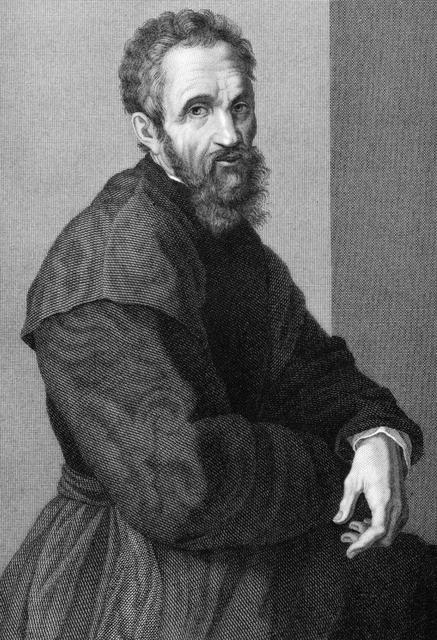

法国著名思想家、作家,艺术与音乐评论家罗曼·罗兰(Romain Rolland)在《名人传》中这样描写米开朗基罗:在文艺复兴那么一个讲究容貌漂亮和仪容的时代,米开朗基罗是个最不受人喜欢的人物。他中等身材,双肩宽阔,躯体瘦削,头大,眉高,两耳突出面颊,脸孔长而忧郁,鼻子低扁,眼睛虽锐利却很小。可以说,他的长相非常糟糕,不讨人喜欢。

然而,在罗曼·罗兰心目中,米开朗基罗是一个充满悲情色彩的孤独天才。在《米开朗基罗传》中,他写道:我若是他,会有怎样的宿命,他艰辛痛苦的颠沛流离和他的美德,给这个世界带来福运!

但是,在BBC纪录片《米开朗基罗》中,他们透过史实数据和重新演绎创作技法,揭开了米开朗基罗这位艺术奇才的神秘面纱。节目从他的信件与诗词,重新构造其一生中最关键的时期,让大家深入了解米开朗基罗复杂人格的固执与才华。

纪录片《米开朗基罗》认为,这位伟大的艺术家也是一位公关天才,他操纵为他作传的传记作家,并巧妙地将自己塑造成受苦难的受害者。

米开朗基罗真的穷困潦倒,受尽屈辱,孓然一身吗?还是如纪录片所说的工于心计,巧妙塑造自己的怪才?

从米开朗基罗存世笔记和诗歌可以看出,年轻时的他就怀抱雄心壮志,充满野心。

1503年,刚刚当选为教皇的尤里乌斯二世(Pope Julius II)踌躇满志,期待借重建圣伯多禄大殿之际,汇聚时代最杰出的艺术家为之效力。

他邀请米开朗基罗为其家族修建陵墓,“与世界最高统治者的身份相称”,面对这样宏伟的计划,米开朗基罗无限向往。他在卡拉拉采石场精选石块,内心已翻腾出各种激动人心的形象,他要把沉睡在大理石中的人物形象解放出来,他要用艺术征服全世界。

米开朗基罗争强好胜,不甘人后。他几乎看不起所有人,尤其是与他竞争的艺术家。当他获悉达·芬奇的《最后的晚餐》获得两万金币的报酬,而他的《大卫》的报酬只有四百金币之后,耿耿于怀,甚至在大庭广众之下羞辱达·芬奇,嘲笑他甚至不能按时完成一座骑马雕塑像,两人至此交恶。

米开朗基罗带着过于敏感、粗暴易怒的恶名。在同时代的人眼中,他喜欢责难、中伤他人,甚至连身边的亲人、学徒也不相信。保罗·乔维奥在传记中这样描述米开朗基罗:“他天性粗野鄙俗,生活习惯邋遢透顶,没有人投他的门下学艺。”

观其一生,米开朗基罗是孤独的。他写信告诉兄弟:“连个朋友都没有,也不想有任何朋友。”他恨人,亦被人恨;他从高处俯瞰世人,人们从低处仰望他;同代人对他又是钦佩,又是畏惧。

米开朗基罗曾说“我的欢乐是悲哀”,这也成为尼采“快乐比起悲痛更深更沉”的源头。

他吃得很少,也不好酒,睡眠也很少,他的克己与肉体欢愉无缘,过着苦行僧般的生活。

他将自己的全部生命献给了艺术,晚年又奉献给了心中的上帝,毕生顽强地与内心的“恶魔”交战。

“我愿意为上帝的爱服务一辈子。”

他(米开朗基罗)的艺术在全意大利无与伦比,大概在全世界也无与伦比。只要以善意相待,他就会做出震惊全世界的奇迹。

——佛罗伦萨执政官致尤里乌斯二世的信

1520-1534年,米开朗基罗为美第奇家族建造陵墓。其中最著名的是《昼》、《夜》、《晨》、《昏》四座雕像,以及表现洛伦佐·美第奇的肖像“小卫”。四件雕像表达出的紧张、不安以及带有辛酸的屈从,被视为作者当时心灵深处真实写照。

美第奇家族陵墓工程断断续续持续了15年,与米开朗基罗最初的设想也相距甚远,他遭遇美第奇家族的巨变,也面临委托方的各种修改和拖延,甚至猜忌对手会毒死他……教皇让他创作西斯廷天顶的湿壁画,他一度是抗拒的,甚至从罗马逃回佛罗伦萨……

于米开朗基罗而言,生命是痛苦的,要挣扎着、怒吼着将生命从物质的束缚中解放而出。

为尤里乌斯二世陵墓所作的奴隶雕像,最终完成的只有两件——现藏于卢浮宫的《垂死的奴隶》和《反抗的奴隶》,而四座未完之作,则留在了佛罗伦萨,奴隶试图从大理石挣扎而出的震撼感,比完成的作品更加强烈。

这样的处境,恰如艺术史家拉斯金所说:米开朗基罗时代的艺术家绝非如我们今日浪漫想象的那样,个个是孤独的天才,自出机杼创造出富有创意的作品,而不受市场需求或赞助者的摆布。

米开朗基罗甚至“被迫”设计罗马圣彼得大教堂,他为该教堂设计的巨大圆形穹顶直径达42米,不仅气势恢宏,而且从局部到整体都是绝世精美的艺术。然而,在建筑完成的1626年,米开朗基罗早已去世。

晚年的米开朗基罗,又回到了“圣母怜子”这一主题作品。他已完全舍弃在早期作品中追求完美人体形态的理念。《隆达尼尼的圣母怜子》中的人体不再是优美的形体和姿态,而是灵魂的融合。圣母因基督为救赎人类而献出生命这一伟大而复杂的情感,凝结成永恒的经典。

1564年2月18日,89岁高龄的米开朗基罗在罗马去世,身边留下了这件未完成的“圣母怜子”。在作品中,米开朗基罗以一种全新的、近乎抽象的风格审视圣母哀悼基督时,表现出来更耐人寻味的、深层次的痛苦。