法国吉美博物馆收藏的我国唐代纺织品是法国人保罗·伯希和在上世纪初从我国敦煌藏经洞盗走的,包括经帙、经巾、桌布和各色绢画等,这些唐代纺织品直到 2010 年才在法国吉美博物馆对外展出,成为研究唐代纺织技术的第一手资料,以下笔者就为大家介绍其中的几件精品。

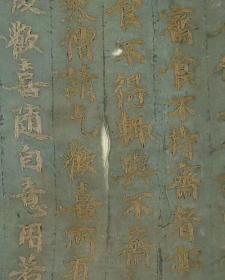

唐代《佛说斋法清净经》刺绣。长 90.5 厘米,宽 27.8 厘米,丝绢质地。在灰蓝色的丝绢上用白色丝线绣出佛经《佛说斋法清净经》共 48 行,每行 17 字,总计约 816 字,字迹工整,点画分明。制作时先在丝绢上用墨线打框,再用墨书写经文,最后用白色丝线以锁绣针法绣成。

刺绣,亦称“针绣”,是用绣针引彩线,把花纹绣在纺织物上。因刺绣多为女性所作,所以是古代“女红”的一部分。刺绣在我国已有 2000 多年的历史,《尚书》中提到了“衣画而裳绣”,是我国古代关于刺绣最早的文字记载。锁绣,是我国古代刺绣的针法之一,由绣线环圈而成,因形似一根锁链故得名,在湖南长沙马王堆汉墓出土的西汉服饰上就有锁绣针法。魏晋南北朝时期随着佛教兴盛,出现了刺绣佛像,成书于南北朝时期的《高僧传》中说前秦皇帝“苻坚遣使送外国金倚像高七尺,又金坐像,结珠弥勒像,金镂绣像,织成像各一张,每讲会法聚,辄罗列尊像,布置幢幡”,这是我国古代史籍中关于刺绣佛像的最早记载。

1963 年,我国考古工作者在敦煌莫高窟第 125 窟中发现了一幅北魏刺绣佛像残段,绣造于北魏孝文帝太和年间,这是魏晋南北朝时期保存下来的唯一一幅刺绣佛像,是身份和等级的象征。刺绣在唐代获得了空前发展,被广泛运用到佛教领域,刺绣佛像和刺绣佛经流行,成为社会风尚。比如,唐太宗李世民因为宰相萧瑀笃信佛教,所以赐他“绣佛像并绣瑀形状于佛像侧,以为供养之容”;唐高宗李治在位期间,敕造绣像高达 12 尺,“惊目骇听,绝后光前,五色相宜”。皇帝如此,群臣百姓自然群起效仿,所以在唐代绣佛之风盛行不衰。唐代民间的信男善女绣佛像、绣佛经,或置家中,或送入寺庙,以充供养。

在敦煌莫高窟藏经洞发现的这幅唐代《佛说斋法清净经》刺绣是礼佛供养之物,是迄今为止在敦煌藏经洞发现的唯一的一幅唐代刺绣佛经,弥足珍贵。

法国人保罗·伯希和 1908 年在敦煌藏经洞发现这幅刺绣后,不以为意,使得这幅珍品宝珠蒙尘,长期被丢弃在法国吉美博物馆的库房中,直到上世纪 90 年代才被人们重新认识,得到妥善保护,并在 2010 年正式对外展出。

唐代锦缘花卉纹绞经帙。长 36.1 厘米,宽 27.8 厘米,丝锦质地。用彩色的丝线与竹篾绞编而成,在经帙的表面形成花卉纹,风格独特,用于包裹佛经,以示对佛经的敬重。

锦缘,是指用丝锦做成的镶边。经帙,是古代寺庙中用于包裹佛经的皮子,一条经帙约包裹10 卷佛经,即“一帙十卷”,有织物经帙、竹制经帙、草帙等。其中,竹制经帙是采用“绞编法”编制,以竹篾为纬,丝线为经,扭绞显花织制而成。绞编,采用一组平行、一组相互绞转的方法制作而成,是我国最早出现的手工编织方式,在距今 6000 多年前的仰韶文化时期即有发现。

唐代的绞编织物多为经帙,属于寺庙用品,主要出土于敦煌藏经洞,造型大多为长方形,采用 4 宽 5 窄 9 条编织带编织,常见花卉纹、散点纹、几何纹等纹饰。受佛教传播的影响,同一时期的日本、韩国也出现有“绞编经帙”,形制尺寸、制作方法等与唐代相类似。

这件唐代锦缘花卉纹绞经帙,优雅而华丽,用于包裹佛经显现出对佛教的虔诚信仰,法国吉美博物馆共收藏有 3 幅这样的经帙,均为法国人保罗·伯希和从敦煌藏经洞盗来。

唐代佛像桌布。长 25 厘米,宽 25.6厘米,麻布质地。画面中绘有一对凤凰、狮子和镶嵌宝石的香炉,周围装饰花边,诸位菩萨端坐四周,线条细密流畅,色彩瑰丽,构图谨严。这是一幅放置于供桌上的桌布,在桌布上放置各类供品。

麻布是以亚麻、黄麻、剑麻等植物纤维制成的布料,具有透气清爽、柔软舒适、耐洗耐晒、防腐抑菌等特点。唐代的布料种类较多,贵族富人穿丝绸与毛料衣服,普通百姓穿麻布衣服。

唐代北方地区盛产亚麻,亚麻适应凉爽的气候,种子可以制成麻油,用于做饭和点灯,成品可以制成麻布,价格低廉,穿上后凉爽轻便,容易吸汗,颇受民间欢迎。为了保持干净,所以供桌的桌布经常要清洗,麻布耐洗耐用,用作供桌的桌布极为适合。

供桌是古代祭祀时摆放香炉、蜡竿和供品的桌子。隋唐以前是没有桌子的,人们席地而坐,起桌子作用的家具是几或案。

一般认为,桌子起源于唐代,唐代虽无“桌”名,但在传世唐代名画中能看到桌子的使用情况,如唐代《宫乐图》中画有一长方桌,唐代《六尊者像》中也画有带束腰的桌案。桌子之名,始于宋代,南宋禅宗史书《五灯会元·张九成传》中说“公推翻桌子”,证明宋代已经有“桌子”之名了。在唐代随着佛教的兴盛,用于供奉佛像的供桌逐渐增多,为了保持供桌的干净,人们往往会在供桌上铺上桌布,以保持供桌的清洁。

这幅唐代佛像桌布色彩鲜艳,画面生动,佛像姿容丰美,宝相庄严,富丽堂皇,保存完好,殊为不易,由法国人保罗·伯希和从敦煌藏经洞盗来。