唐后期陆上丝绸之路难以通行,海上丝绸之路迅速发展起来。同时,因北宋首都位于中原,港口又集中于华东、华南等因素,使得宋代人的食物之精巧、精细因“水路通国外”吸收洋味,一下子超越汉唐,饮食上更加精细。

水稻的大面积栽种不仅使宋朝经济迅速繁荣,也使得宋代人的主食发生了重大变化。史料记载,北宋初期,香巴王国(今越南北部)的占城水稻被广泛引入长江流域,它一年两熟,甚至三熟,且产量比一年一熟的小麦高出一倍多,引发一场“粮食革命”的同时,白花花的米饭迅速成为生活于长江流域乃至中原地区居民的最爱。同时也催生出诸多以米粉为主要原料的副食品。宋孟元老《东京梦华录》、宋吴自牧《梦粱录》介绍,“糖糕、蜜糕、花糕、干糕”等皆是以糯米为原料制成的一种甜品。

中原、华南等地区种上水稻的同时,建炎南渡后,遍布江、浙、闽、湘、湖、广等地的西北流民也带动了麦价上涨。宋庄绰《鸡肋编》卷上谓:“绍兴初(1132 年),麦一斛至万二千钱,农获其利倍于种稻⋯⋯于是竞种春稼,极目不减淮北。”麦子多了面就多,面多了,花样也自然多。也就是说,南宋以面粉为主要原料的副食品种类繁多、花样多。仅胡饼花色上就有“门油”“宽焦”“侧厚”“髓饼”“满麻”“千层”等几十类,其名或摩以形,或述以馅。南宋文学家周密史料笔记《武林旧事》卷六“蒸作从食”条载,馅类有“子母茧”“荷叶饼”“豆沙馅”“密辣馅”“笋肉馅”“枣栗馅”“羊肉馒头”“灌浆馒头”等;“汤饼”(水煮的面条)有插肉面、桐皮面、软羊面、三鲜面、丝鸡面等,品目纷细不下当世。

宋人的食油水平也超越了汉唐。汉代虽开始小规模生产植物油,但主要用于手工业加工润滑和军事火器。陈寿《三国志》讲道,孙权攻打合肥时,曹操部下满宠组织了一支几十人的敢死队,“折松为炬,灌以麻油,从上风放火,烧贼攻具”。

魏晋南北朝时期,人们开始用植物油烹饪菜肴了。庄绰《鸡肋编》卷上曰:“油通四方,可食与然者,惟胡麻为上,俗称脂麻。”书中还记载了压榨麻油的方法并列举各地开发的植物油:河东食大麻油;陕西人食杏仁、红蓝花子、蔓菁子等榨出的油,也用以照明;山东以苍耳子榨油;广东南边及江西人用旁毗子榨油;而安徽阜阳一带则食鱼油。

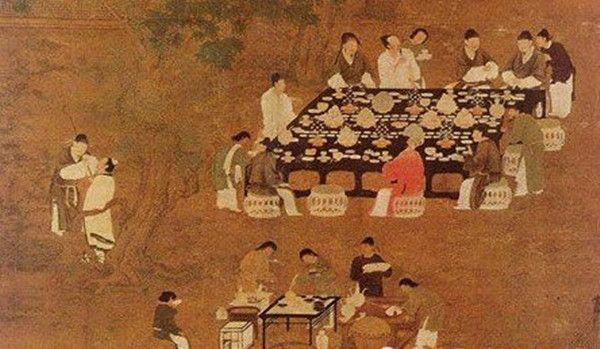

菜肴烹饪上,宋人比以前各个朝代更精益求精。孟元老《东京梦华录》卷三、四中记载了北宋末年开封酒楼、饭店及夜市出售的各种荤素菜肴,其“煎、炒、焖、炸、炖”功夫丝毫不亚于现代人。当然,展示宋人饮食精细化的还有“饭后水果”。

孟元老说:“虽一人独饮,其果子菜蔬,无非精洁。”他还用千字篇幅详细介绍了当时流行的数十种水果,由于当时运输障碍,“水果拼盘”中也包括了晒制的干果片、香药果子等,种类繁多,卖水果的小商小贩也特别多。子夜时分的东京街头常见他们叫卖的身影,而支撑卖水果商贩的是“果子行”。

这点,创造“目录学”的宋人苏象先的文字记载足以证明,他在记述祖父——宋代天文学家、天文机械制造家和药物学家苏颂行状的文字中便能窥见一斑:苏颂曾雇一婢女,此女一家十口住在曹门外,无其他职业,专为果子行锤取石莲肉度日,像她家这样专供果子行的就有数十家之多,夏天要锤莲百十车⋯⋯

宋人饮食的精细化及流行“水果拼盘”和“饭后水果”,与现代饮食风尚的形成和流行方式很相类。虽然他们引领一种饮食风潮肩负的“使命”各不相同,但其寄托于舌尖、味觉的追求也反映了他们对美好生活的追求。