汉画像石是雕刻在墓室、祠堂四壁的装饰石刻壁画,历经两千余年,是我国文化艺术中的杰出代表和文化艺术瑰宝。汉画像石不仅在中国文化史上居于重要地位,在整个世界艺术史上亦占有一席之地。依据题材内容和文化精神,汉画像石可以分为两类,一是以现实主义手法,较为真实地呈现出当时社会的生活状态,如生活、生产以及战争场景和历史故事等,反映出汉人对现实生活的留恋和重视;二是以浪漫主义手法,创造出各种图案,其内容一般是极具想象力和神秘感的虚幻世界以及传说中的珍禽异兽,体现汉代先民对来世美好生活的追求以及对未知世界的敬畏之心。整体而言,汉画像石涵盖了汉代社会的物质和精神文化领域。

现实性:汉画像石艺术的儒家伦理精神体现

汉画像石的现实性主要体现在画面内容上,根据现有发掘和考察,其内容主要包括风土人情、庖厨宴饮、乐舞杂技、吞刀吐火、驰逐狩猎、射御比武等各个方面。以庖厨图为题材的画像石,就将渔猎、屠宰、打水等生产活动俱呈于画面;以收租图为题材的画像石,在表现地主收租场面的同时,还刻画了地主少爷弯弓射鸟以及奴仆为他牵马等细节,这些内容总汇起来便可构成一幅完整的庄园经济图。至于牛耕图,则为社会生产劳动题材的主要代表,其现实性之强,不仅真实地反映了两汉时期的社会生产力水平,甚至是研究牛耕技术和生产工具的重要资料。如在徐州睢宁地区出土的“牛耕图”,画面中男子牛后扶犁,孩童则紧随撒种,满载肥料的大车停靠地间,几只鸟儿旁若无人地站立其上,车旁还有狗儿憩息,一女子送饭至田边,再现了汉代社会农家劳动的状况。再以徐州贾汪地区出土的“纺织图”为例,画面中的几名女子有的在织布;有的则在纺线,还有一坐在织布机上女子,正准备转身接抱递来的孩童,该画散发着浓郁的生活气息,体现出创作者精湛的表现技法。还有反映汉代人体育娱乐活动的画像石,如“力士图”“比武图”和“百戏图”等,这些作品分别从不同角度刻画了力士练功和比武的场面,体现出汉代人对武力的偏好以及汉代精神中所蕴含的阳刚之气。此外,迎来送往、车骑出行、迎宾拜谒、六博对弈、亭台楼阁、门卒侍卫等则又从其他角度详细反映出汉代民众现实生活的情况。

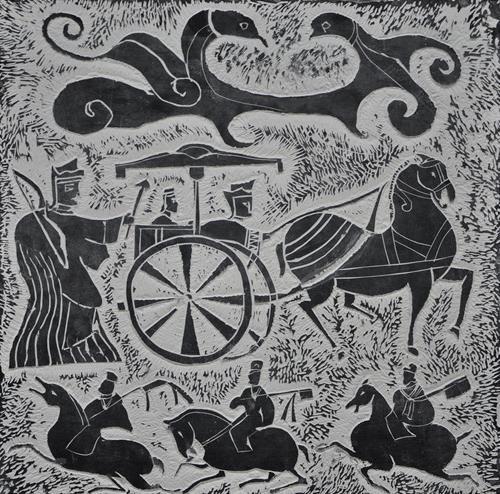

两汉时期的中国恰处于蒸蒸日上的历史时期,其时代精神表现为勇于开拓和大气磅礴,这是汉民族初步形成时期特有的积极进取的现实主义精神在汉代画像石中均有明显体现,下面以车马出行图为例说明。车马出行题材在当时颇受欢迎,这主要体现在其数量上,根据现有考古发现,车马出行图约占据汉代画像石总数的三分之一。“无论王公贵族、高级官吏抑或地方豪强,均凭借强大的财力营建豪华墓葬,都希望以车骑马匹营造威风八面的出行场面,用具体的形象去展示他们心中的丰功伟业,突出墓主生前的威仪与显赫的地位”(黄佩贤《汉代墓室壁画研究》)。这既显示出墓主人生前的奢华生活,也流露出他们对现实生活的留恋。车马出行图还体现了发达的社会经济,经过西汉初期的励精图治,整个社会已经积累了强大的物质基础。古代统治者习惯于将车马视为国家力量的象征,车马数量的多少往往等同于国力的强弱,如“千乘万乘”就是实力雄厚的标准,如此,车马的地位被极大提高。于是,车马出行图作为汉画像石的内容大量出现亦是必然。

总之,汉画像石不仅取材广泛,内容丰富,还从不同的角度反映了两汉时期的风土民情、典章制度、宗教信仰等社会状况,其实,体现在内容和精神层面的写实性,也是汉代儒家思想的现实归宿。此外,伴随汉帝国的日益强大和“独尊儒术”政策的推广,儒家在社会中取得支配性地位,汉画像石的服务于现实和伦理教化功能也在这个过程中得到了强化。

浪漫性:汉画像石艺术的楚地浪漫精神表现

考古学家俞伟超认为:“汉画像石中隐藏的精神世界,这可能是最难寻找的,但这恰恰是汉画像的灵魂。”因此,要理解汉画像石的精神,需要将其置于那个伟大的时代之中。现有研究结果表明,汉画像石艺术滥觞之时深受儒家孝道观念的影响,但是在其发展和传播的过程中,却受到了道家升仙思想的推动,因此,汉画像石艺术表现出强烈的浪漫性色彩。

以画像石的内容为例,汉画像石的题材不仅有青龙、白虎、朱雀、玄武四神兽,还有中原神话故事中创造人类的始祖女娲。而且,还有九尾狐、三足乌、灵芝、麒麟、天神羽人、奇禽异等。羽人据传说系全身长满羽毛,双臂可以伸展为翼并能够在云中自由飞翔,先民以此表示羽化成仙,所以,此图像迎合了汉代人修道成仙的思想。九尾狐体态如狐又生有九尾,象征着子孙繁衍,多出现于西王母图画像中,被归为祥瑞。至于故事情节,也大抵是神话故事,如抟士造人、炼石补天、玉兔捣药、神兽守鼎等。例如,伏羲和女娲或两尾相交,或手持日月、规矩,有的图像下面还有小人,表明伏羲和女娲繁衍后代的传说,也体现出汉代人对始祖神的崇拜。根据记载可知,汉代人深信传说中的西王母不仅能够让人长生不老,还可以让人在死后进入虚幻的极乐世界。如徐州沛县栖山汉墓中曾发掘出类似西王母形象的汉画像石,图像中的仙阁有两层,西王母凭几端坐于楼上;有珍禽口衔食物立于楼下。两仙人在楼外捣药,画面的上方还有三足乌和九尾狐。该画面的内容与《山海经》的记载“西王母梯几而戴胜,其南有三足乌,为西王母取食”基本相符。据此可知,汉画像石往往依据传说和神话故事等内容为题材来表现时人的宗教幻想和浪漫主义精神。

在迷信谶纬思想盛行的汉代社会,“长生不老”和“羽化成仙”思想根植于人心。因此,汉代人经常将死后所要到达的理想之地塑造为极具梦幻般的“仙境”,此观念反映到画像石上,就是先民极尽夸张之能事在画像石的内容上发挥着想象力,在古代的神话传说的基础上,着力对“仙人”和“仙境”进行刻画,从而创造出变化莫测的神秘世界,所以,汉画像石的主题之一便是升仙图。通过考察不同类型的升仙图可知,这些图像中的人和物好像都处于飘逸的状态,充满着升仙的喜悦,并没有面对死亡时的悲哀、痛苦之感。浪漫的汉代人甚至还把龙、虎、鹿等神奇动物刻画出来,以此作为升仙的骑乘工具。

汉画像石之所以充满着浪漫主义因素,另外一个原因是汉帝国还受到楚地浪漫主义文化的影响。根据目前学界的研究成果可知,秦汉时期,随着疆域的开拓和“大一统”局面的形成,中原和周边的文化逐渐得到融合。所以,“信鬼神和重淫祀”的楚文化在两汉之际已然成为中原文化的重要组成部分。“汉文化就是楚文化,楚汉不可分。在意识形态某些方面,又特别是在文学艺术领域,汉确实保持了南楚故地的乡土本色”(李泽厚《美的历程》)。在“文化交融”的条件下,汉画像石艺术积极汲取南方荆楚之地的艺术思想和风格。以河南南阳地区为例,这里长期在以《山海经》和《楚辞》为代表的楚地原始文化的浸润下,汉画像石中的幻想和浪漫主义思想就表现强烈。如该地区的十里铺汉墓的基顶上刻着一副天文图:左为阳鸟载日;右为北斗七宿。这表现出楚人具有巫术色彩的奇特想象力,以及楚地文化对中原汉文化的影响程度。

综上所述,汉画像石作为中国传统艺术的奇葩,可谓古典现实主义与浪漫主义完美结合的典范。题材方面,“一方面,它作为丧葬艺术,必须正视和尊重社会礼制和风俗,把当时祭祀祖先的场面加以提炼加工,尽可能准确、真实而又细致铺张地描绘出来;另一方面,它又力图表现人们对生命战胜死亡的渴望,将个人的生死放到宇宙世界的永恒变化中去进行表现”(张子中《关于汉画像石的文化思考》)。精神层面,汉画像石艺术实际上在凝结了儒家学说和道家思想的基础上,又吸取了南方楚文化的因子,因此,汉画像石充分体现出那个时代的文化精髓。