路德是一个风趣的人,这也体现在他的语言表达风格上。博学的他在思考中时不时喜欢将拉丁语和德语混合在一起——如今称之为“语码转换”,而他的语言影响了萨克森大公国的公文体。他充分运用德语基于自身特点而具备的诸多构词可能性,显著且持久地扩展了德语词汇。

维滕贝格城堡教堂

2017 年,德国和西欧大部分地区都在庆祝宗教改革 500 周年。马丁·路德在德国维滕贝格(Wittenberg)城堡教堂张贴的论纲(事实表明)标志着基督教开始了不可逆转的分裂。依附罗马教廷的部分自称为罗马天主教派,而另一部分则以路德的名字命名为新教路德教派。对此,如今知道的人远远超出了当初路德的影响力范围。但是,路德对于如今所书写的德语所具有的重要影响却鲜为人知。一方面,许多人都知道他翻译了《圣经》(《新约》),不过即便在欧洲,也并非人人都清楚路德不仅是一位翻译家,而且是一位极具创意的语言大师。

路德派教堂

路德留下了许多——数千条——格言名句,有些一直以来都被认为是他的原创,有些则不然。毋庸置疑,路德的语言肯定让那个时代的人们在许多方面感到特别甚至是奇怪。路德是一个风趣的人,这也体现在他的语言表达风格上,例如这些名句:“您为什么不打嗝放屁,难道是您觉得不好吃?”又如“沮丧的屁股放不出开心的屁!”他的同时代人大多受到主流天主教道德价值观影响,或许常常会深感不齿。

在详细论述路德对德语的影响之前,我们先来看看他的生平:路德于 1483 年 11 月 10 日出生在德国东部的艾斯莱本(Eisleben),1546 年 2 月 18 日去世。从路德的姓氏以及他对待这个有着多种写法的姓氏的态度上就可以看出路德对语言的兴趣。在当时,路德姓氏的常用拼写方式超过 5 种,而他最终确定使用“Luther”这个写法,主要是为了与意为“粗俗之人”的写法“Luder”区分开来。1501 年至 1505 年间,路德在埃尔福特大学学习“自由七艺”(拉丁语 artes liberales),即文法、修辞学、逻辑学、算术学、几何学、音乐和天文学,并获得文学硕士学位,而后他于 1505年开始学习法律。

路德的学业被一个在历史上颇有些蹊跷的“觉醒经历”打断了。1505 年 7 月 2 日路德遇到了极大的暴风雨,他十分害怕自己会就此丧命。据说,他在恐惧中呼求:“帮助我,圣安娜,我愿意成为一名僧侣!”然后路德确实加入了埃尔福特的一所奥思定会修道院。路德在修道院晋升很快,1507 年 2 月被任命为执事,同年 4 月晋升为神父。

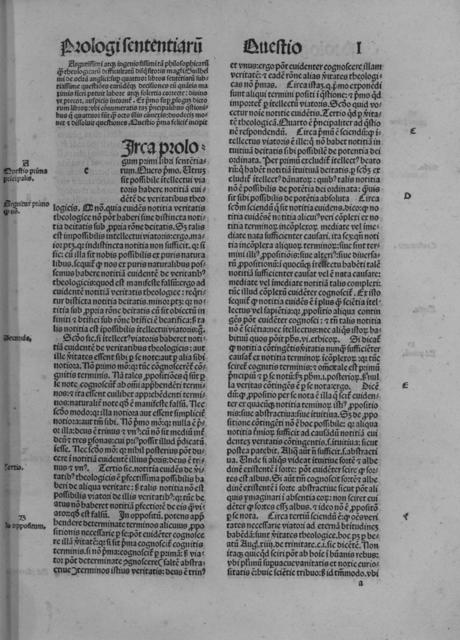

尽管路德在修道院的体制内晋升得很快,而且谨守教规,但是他的心灵仍然饱受煎熬。他的主要问题可简单总结为一句话:“我如何得到上帝的怜悯?”路德的疑问主要关于罪的赦免。为了解答这个疑问,路德于 1508 年开始在维滕贝格钻研神学,特别是威廉·奥卡姆(Wilhelm von Ockhams)和奥古斯丁(Augustinus)的著作。现在,哈勒-维滕贝格大学自豪地冠上了“马丁·路德大学”之名。路德 1510 年游学罗马,1512 年获得神学博士学位。他取得了维滕贝格大学圣经注解教席,并且任职终身。

威廉·奥卡姆的著作

1512 年之后,路德在维滕贝格经历了所谓的“高塔经验”(Turmerlebnis),他领悟到,上帝的义唯有从信心产生。1516 年路德在布道中积极反对“赎罪券”,反对用钱赎罪以救赎本人或其已故亲属免受地狱的炼火。当时有一句话很流行——并非出自路德:“当钱币一投入钱柜中叮当作响时,灵魂就超脱炼狱!”路德认为这种做法没有任何依据,于是努力提出反对。

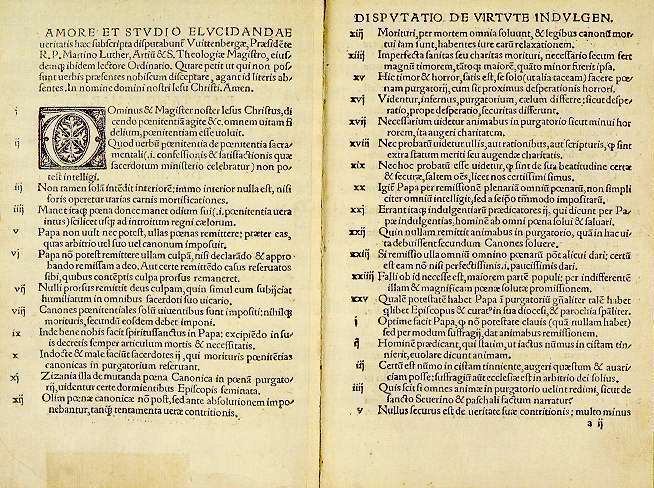

前文提到的张贴在维滕贝格城堡教堂反对赎罪券的《九十五条论纲》将矛盾推向顶峰,成为宗教改革的导火索。路德的重点不在于天主教廷的具体敛财手段,而更多是他认为完全错误的天主教赎罪信念这个核心问题。

《论纲》引发的动乱使得路德在数年中都面临着许多审判程序和教会正统性问题。1521 年在沃尔姆斯(Worms)召开的帝国议会上,路德再次公开为他的论纲辩护并顶住高压拒绝撤回。他声称是他的良心受到上帝话语的感动驱使他这么做。同年《沃尔姆斯敕令》宣布路德是危害天主教教义的人物,并将其禁闭于位于艾森纳赫附近的瓦特堡(Wartburg)。他在这里隐姓埋名,化名为“容克·约克”专心翻译《圣经》,首先是《新约》——仅用了 11 周就翻译完成了。

路德的翻译基础有鹿特丹的伊拉斯谟的希腊语圣经、由伊拉斯谟亲自翻译的拉丁语圣经、以及当时广为使用的拉丁通行本圣经。圣经的翻译对现代德语书面语言产生了深远的影响,原因何在?

要回答这个问题,就需要观察一下当时像现在一样的各类德语口语变体的复杂情况。时至今日,说不同德语方言的人,比如来自德国北部沿海地区的德国人和来自巴伐利亚阿尔卑斯地区的德国人,仍然有可能很难互相听懂对方的话。大体来说,德语可以简单地分为三大方言,即现在德国北部地区使用的低地德语,路德使用的中部德语——基本上从西部莱茵兰直至东部横贯德国的中部地区,和德国中部以南使用的高地德语,即德语区南部的主要德语方言。

前面曾提及,路德的语言风格富有创意,博学的他在思考中时不时喜欢将拉丁语和德语混合在一起——如今称之为“语码转换”,而他的语言影响了萨克森大公国的公文体。公文体是一种书面语言,规定了某些词语在官方文件中的使用和书写规范。各个统治者和贸易联盟通过这种方式将通信和行政文本的书写在一定程度上统一起来。

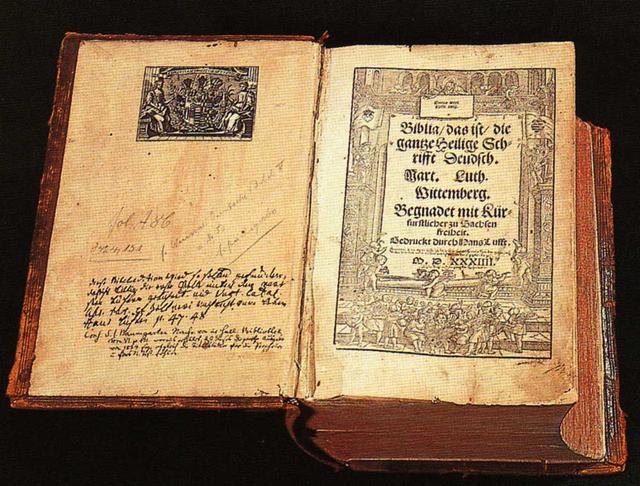

1522 年发行了《新约》第一版。1523 年完成了《旧约》的部分翻译,在其他改革者和教授的协助下,路德于 1534 年完成了圣经全部文本的翻译,就是我们今天所熟知的《路德圣经》。除了新旧约,其中还有一些次经,包括公元前 200 年至公元后 400 年期间形成的一些犹太教和基督教信仰著作,这些作品未被编入圣经正典或对其是否属于正典存在争议,原因可能在于这些著作的内容,也或者是出于宗教政治因素,又或者是因为这些著作是在正典定稿后才出现的,又或许是它们面世时鲜为人知。

传世的《路德圣经》

从今天的观点来看,可以明确认定《路德圣经》塑造了德语语言和表达方式。比如下面这些词语原本在德语里是不存在的,是由路德创造的:“Feuertaufe”(火的洗礼),“Bluthund”(流人血的坏人),“Selbstverleugnung”(舍己),“Machtwort”(大能的话语),“Schandfleck”(瑕疵),“Gewissensbisse”(懊悔),“Lückenbüβer”(临时房屋),“Lästermaul”(乖谬的嘴),“Lockvogβel”(雀鸟)。路德凭借他的观察能力、语言幽默感和创造性,充分运用德语基于自身特点而具备的诸多构词可能性,显著且持久地扩展了德语词汇。今天许多以德语为母语的人并未意识到有多少词汇是由路德创造出来并且沿用至今的。听起来有点遗憾,因为这些词汇是德语文化遗产的一部分。其他的伟大德语作家如歌德和席勒等也遇到了类似的情况。他们在词汇创造方面也同样贡献卓越且富有创意,但今天也很少有人意识到他们的深远影响。比如在中国,总体上看,年轻人对诸如孔子的名言却都比较熟悉——虽然如此比较略显牵强。我的判断是基于我和我的学生的交流做出的,当然也可能有失偏颇。

回到路德身上:路德通过翻译圣经,不仅在词汇创造和构词方面,也在形象的语言表达、特别是比喻方面,创造了我们沿用至今的德语语言。其中包括如下习语:“Perlen vor die Säue werfen”(把珍珠丢在猪前,指明珠暗投),“ein Buch mit sieben Siegeln”(七印封严的书卷,指像天书一样),“die Zähne zusammenbeiβen”(咬牙切齿),“etwas ausposaunen”(吹喇叭,指到处传话),“im Dunkeln tappen”(在暗中摸索),“ein Herz und eine Seele”(一心一意),“auf Sand bauen”(建在沙土上),“Wolf im Schafspelz”(披着羊皮的狼)和“der groβe Unbekannte”(伟大的未知)等。要注意的是,这些比喻仍旧广为人知,在当代德语语言中依然频繁使用。这点非常值得赞叹,因为并非所有作者都能够创造出至今仍被广泛使用的语言表达(除了前面提过的歌德和席勒)。

为什么《路德圣经》最终取得如此大的成功?有没有合理的解释?存在多种推测,总结比较可信的如下:首先,以路德语言为基础的萨克森公文体具有极大的优势。萨克森无论是地理位置还是语言区域都处于德语区的中心,因此比起北部的方言和南部的方言,能够被德国更大部分地区的人们所理解。德国历史上不存在任何地理或政治中心,能够像伦敦之于英国或者巴黎之于法国那样以当地方言作为全国标准。

路德的翻译策略也很新颖和成功。他以目标语言、也就是译文语言为中心,而不是像之前的人一样多以拉丁原文为中心。此外,他不是“直译”,而是“意译”。路德使用的德语语言形式是其家乡的中东部德语,融合了部分北德和南德的方言,从而有利于他作品的广泛传播。