科举制度始创于隋代,兴起于唐代,然后历朝历代发展沿用,直到1905年被废除,大约存在了一千三百年,是我国古代最重要的选拔人才的制度。无数读书人皓首穷经,只求能通过严苛的考试,博取功名。

说到这里,大多数读者会脱口而出“范进中举”,的确,末期的科举制度僵化刻板,逐渐远离了选拔人才的初衷,几乎成了禁锢人才的枷锁,以至于出现《儒林外史》所描绘的种种科场怪现象。其实,在一千多年的发展历程中,科举制度的积极作用是大于消极作用的,尤其在科举初兴的唐代。

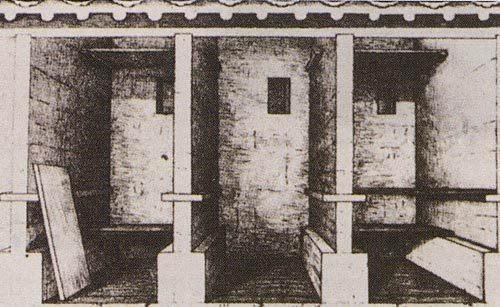

考棚内部

跟今天的高考相似,唐代的科举也是每年举行一次,设置的考试科目比较多样,有选拔法律、数学、书法等专门人才的明法、明算、明书科,不过这些科目在当时不太重要。大多数读书人趋之若鹜的是进士科及第,进入仕途,光宗耀祖。

每年秋冬时节,各地州府选拔的一两千名举子,汇聚到长安城,“麻衣如雪,满于九衢”。唐代科举考试大致安排在农历十一月至第二年二月之间,多数在二月。考试一般分三场,但是三场并不连续,第一场及格的人方能进入下一场考试,三场考完后放榜。每场考试持续一天,早上卯时(5点至7点)发试题,傍晚酉时(17点至19点)收试卷,没有做完的,允许继续熬夜做,官方发给三条蜡烛,三条蜡烛燃尽,必须交卷,这时候也差不多快天亮了。

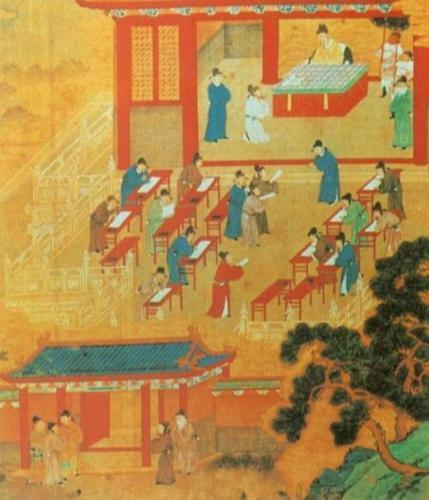

考场设置在礼部南院的贡院内,考生进场的情景颇为壮观,人人肩挑手扛,携带着干粮、水、炉子、木炭、脂烛、餐具等。毕竟一考一整天,说不定还一天一夜呢,必须得吃喝。为避免夹带作弊,还有胥吏呵斥着搜身检查。

考棚

进场之后,考生分坐在东西两廊之下。长安的冬天寒冷,考试日经常逢下雪。这雪花飘到试卷上,溶入砚台里,原本挺诗意的景象,只怕没多少考生有心情欣赏。场内考生互相称呼“必先”,也就是“必定先及第”的吉利话。从文献中,可以看到不少有趣的唐代科场故事。

晚唐郑光业就遇到了一个脸皮较厚的奇葩。当时天都黑了,忽然有个考生跑到他的位置来,用吴地方言说:“必先必先,能让我坐下吗?”郑光业就给他让了半铺。那个人坐下来,又说:“必先必先,给我打勺水。”郑光业就把自己的水给他取了一勺。那个人再说:“顺便给我煎碗茶,可以吗?”郑光业又不急不躁地给他煎了茶。接下来还有什么,《唐摭言》没有记载,只说考试结束后,过了两天放榜,郑光业状元及第,果然“必先”。而那个要水要茶的“后进”只有嘲笑自己有眼不识泰山了。

唐代进士科的录取率非常低,约等于百分之一。很多人考几次,甚至十几、几十次,年已花甲方才如愿。所以,不要相信戏曲里一赶考就中头名状元的情节。

一旦及第,犹如鱼跃龙门,九族光彩,值得庆贺。放榜后,恰逢阳春三月,曲江宴集、慈恩寺塔题名、杏园探花宴等等庆祝活动,令人应接不暇。美好的开局总是相似的,其后的命运却各有各的不同。

科举是绝大多数唐代读书人的必由之路,其得意、失意各种滋味,在后代随着科举制度的加强,更是被成倍放大了。