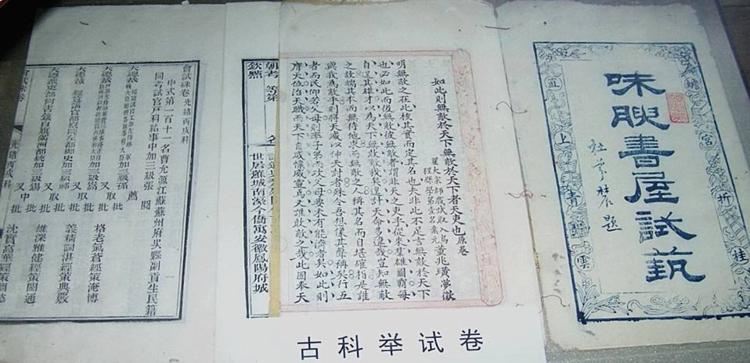

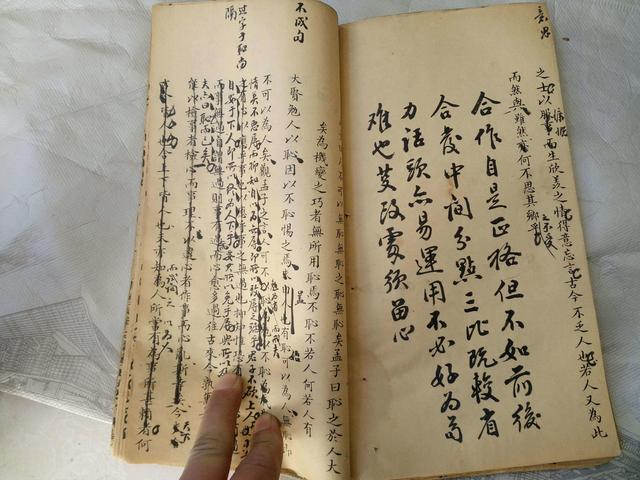

古代科举制度,考量的不仅是学子的文思才学,还有他们的书法功力。文、字俱佳者方有问鼎的可能。

现在改卷评分中也有一项卷面分,卷面杂乱涂改、难以辨识的,难免被扣上三五分,反之卷面清晰美观、字迹俊朗悦目的试卷,更易获得阅卷者的好感。在挥笔作文的有限时间里,既要考虑内容精当完备,又要书写工整端正,着实难为了莘莘学子。

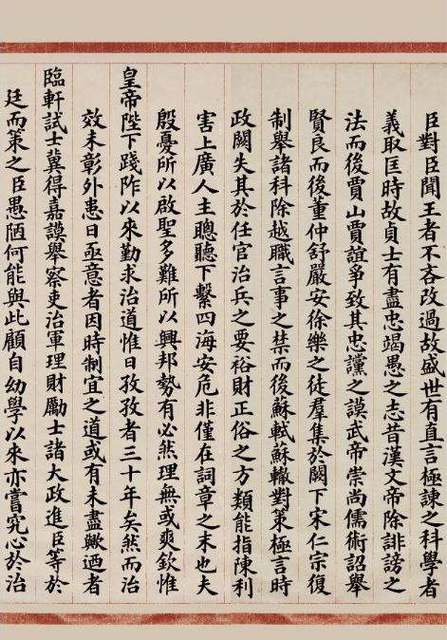

策论文章重在阐释治国方略,陈述经时济世良策,评阅应更多地审视其立意主旨、谋篇布局、脉络文气文采。明清时期,主考者时常轻视内容而一味苛责卷面字迹,重字抑文,以字取文,难免本末倒置。据说,其变本加厉、登峰造极者当数道光年间的权臣曹振镛。

清廷奏章多,为了给皇上减轻负担,他想出了个“书法评奏折”的办法,皇上看奏章,重在浏览挑刺,只要奏折中有错别字,大臣轻则被痛骂,重则罚薪降职。至于奏章内容是否事关民瘼、系乎国运,倒不必上心。

这样一来,皇上自是轻松,但却弄得臣下人人自危,甚至都不敢上奏言事。后来曹振镛负责科举,同样沿用这种以字评文的方式,不管内容优劣,只对卷面吹毛求疵,百般挑剔,乃至“一字之破体、一点之污损,皆足以失翰林”。

在这种趋势下,士子不得不苦练官方认可的馆阁体,这种清廷公文标准楷书讲究字形、大小、粗细的统一,字体乌黑、方正、光洁为佳。士子非有长年练习浸淫之功,难以熟练掌握。若不慎出现笔误,则往往会被一票否决,几年寒窗苦读付诸东流。

泉州历史上有两位状元的产生,都与笔误有关,一则因笔误而误身,一则因他人的笔误而得福。

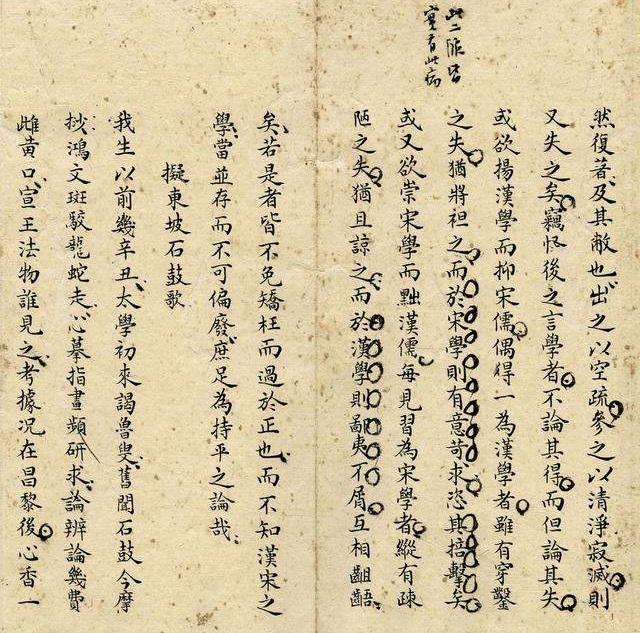

庄际昌是明朝惟一连中会元、状元的福建人,《福建通志》载,“终明之世,闽人两得第一者惟际昌而已。”不过他虽中状元,却未被授予官职,原因就在于他殿试时误将“醪”字的“酉”旁写成了“月”旁。“言者劾之请告归”,他没有获得梦寐以求的官职,没想到回乡之后还得受好事者编排挤对。在乡邻“讲古”中称,繁体字的“马”,下面是“灬”,庄际昌仓促之间划成“一”,主考官挖苦说你把马脚缚住了,就取消了他按惯例可享受的状元骑马游街三天的荣耀,庄际昌一气之下就跑回乡了。

在闽南,这一民间故事版本流传甚广,并常为塾师作为写字应认真规范的例子讲给弟子听。在士人深受桎梏之苦、只能循规蹈矩的年代,庄际昌虽满腹经纶、才学出众,也难逃因一字之误而耽误前程的厄运。

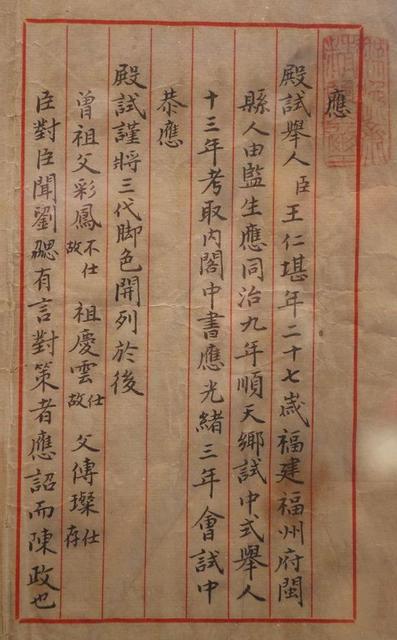

而泉州的末代状元吴鲁,其被钦点夺魁则颇有运气成分。史载当年同科举子文廷式德才兼备,诸考官一致列为第一,但细心的光绪帝看出了其策论中有一字笔误。此时皇上当然不会放过展露天威的机会,朱笔一挥,文廷式遂降为榜眼,而原来排名第二的吴鲁即晋升为状元。

事后,吴鲁私下向人透露,其实他试卷中也有失误。据《清稗类钞》记载,吴鲁试卷失误为重写“而”字,好在一字在前页末,一字在后页首,“阅卷者匆匆翻过,未及觉察”。如果当时这一失误被发现,吴鲁的命运也将与文廷式类似,必然与状元无缘。吴鲁因他人的笔误而获得了晋升机会,而自身的笔误又能侥幸过关,真是幸运中的幸运。

在隋文帝至清光绪三十一年(1905)的1300年科举史上,因答卷涂抹删改、字迹难辨,因错字白字、漏洞百出被主考官判了死刑的,不知凡几。科举制度早已翻页,但一笔之误铸大错的案例,似乎不仅仅是历史,至今仍令人嗟叹,发人警醒。