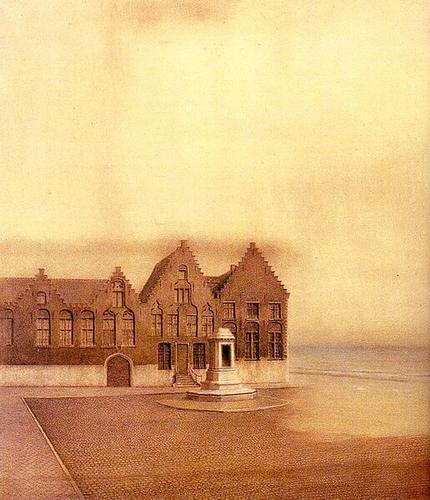

《被遗忘的城市》

1904年,彩粉、铅笔画,76cm*69cm 比利时皇家美术博物馆

在某个瞬间,你可能会将这幅画误认为一张泛黄褪色的老照片。

画面上半部分是天空。在这片阴湿的天空下,有的只是尖锐山形屋顶的房子、广场,以及海——

这座三层砖石结构的建筑物是一间拥有数个主要外立面的横长形大宅,也可能是修道院。文艺复兴样式的山形屋顶边缘特别设计成锯齿状,窗户上部也装饰成圆润优美的曲线形。在近前的广场上有一座用小石子砌成的石台,中间摆着一座白色的喷泉或铜像底座。这是一个满眼黄褐色与灰色的幽暗世界,不过仔细观察就能发现,画家还在海平面的位置用了一些泛绿的蓝色。人行道沿着建筑物横切过画面,从左手边一直延伸到画面以外。

没错,我们此刻站立的位置就在这条人行道上。我们似乎是在浓雾中寻找方向时不知不觉走到这里。当一片街道城镇忽然出现在眼前时,我们仿佛遇到了鬼压床一般浑身动弹不得。我们不敢往前走。好像只要踏出一步,自己就会与这座迷幻之城一起消融。然而我们已经无法折返。强烈的死亡气息让一切肢体动作停滞,我们连眨眼都忘记了,只是呆呆地站在原地……

事实上,这幅不可思议的粉彩画描绘的是比利时布鲁日的街景。当然画中并未如实呈现真正的风景。

无人的广场、渺无人烟的房子,这里没有任何会动的东西,甚至没有一根草、一只鸟。这个连时间也停滞不前、无声无风的街角宛如梦境般潮湿。建筑物看起来似乎缺乏安定感,其中原因不仅在于它没能完全呈现在画面中、中途就被切断及天空广阔得有些异常,原本应该与房子平行的人行道越向右侧延伸宽幅就变得越窄,因而虽然非常微弱,但我们仍会觉得建筑物整体是向左倾斜的,同时也无法判断我们看到的是这间房子的正面还是斜角度。

而且这座建筑物散发出彻底拒绝任何人接近的气场。所有的窗户都关得严丝合缝,设置在低矮台阶上的大门上居然找不到门把手。不只是正门,连地下室的门也像被水泥封住了一样无法进出。在这种状态下既不能入内,也无法从屋里走出来。也许封闭着回忆的屋内空气早已浑浊,最终泛出了死亡的气息。

这个内部充满死亡气息的房子却不慌不忙地迎接着大海。大海平静地掀起毫无声响的波浪,缓缓地包围着建筑物。海水最初的位置如今已经无迹可寻,不过海水一定是从遥远外、宛如某种令人毛骨悚然的生物一般,缓慢却执拗地向这里爬来。房子的地基已经湿透,广场的石台也将近一半被海水淹没。相信不久之后,这一切却将沉没在海洋的记忆深处吧。

然而即使沉默,这座房子也绝不会崩溃,不会被海水腐蚀。因为这份想要永远烙印在记忆中的强烈思念已经沉入了冰冷水底,所以房子也会始终保持着当初的也就是记忆中的模样吧。就算内在已死,但外表不以为内里仍然呼吸着、存活着。

这一切宛如一场因为不慎走错一步而不得善终的恋爱。

费尔南德 .赫诺普夫(Fernand Khnopff,1858~1921)

诺普夫虽然出生于登德尔蒙德的葛曼柏根,但在6岁以前一直生活在中世纪城市布鲁日。对于出身富裕上流阶级的赫诺普夫而言,在布鲁日度过的幼年时代平静而幸福,然而他对这座城市似乎没有过多的留恋,一家人搬到首都布鲁塞尔后,除了处理必要事务外他从未回过故乡。

进入大学后,他首先学习了法律。虽然原本打算与父亲一样成为法官,但赫诺普夫发现自己并不适合走这条路,便转而进入美术学院。很快地从美术学院退学,在詹姆斯.思索尔(Jmaes Ensor)等画家一起开办对抗官方美术展的展览会的过程中,不到30岁就作为肖像画家声名鹊起。另一方面,赫诺普夫通过一系列以斯芬克斯(Sphinx)及美杜莎等神话故事为主题的幻想画作的发表,成为比利时象征派的代表画家,深受各方面肯定。

在1920年,也就是赫诺普夫44岁时,一部小说牢牢抓住了他的心——乔吉斯.罗登巴赫(Georges Rodenbach)的《死都布鲁日》(Bruges-la-Morte,1892)。读了这部城市本身是主人公的小说,深埋于赫诺普夫脑海中的儿时记忆如宝藏般重见天日。自此以后,他好像中邪了一样,在将近三年时间里一味画着布鲁日的风景。在此之前,赫诺普夫的作品全部集中在人物画上,根本没有要画风景画的意思。可令人惊讶的是,一旦开始创作,他的风景居然一个人都没有。

他的绘画方法也很独特。赫诺普夫住得离布鲁日并不算很远,但他故意不去当她,直到最后也没有进行过一次实地写生。一切创作的根源都来自回忆、明信片及附在《死都布鲁日》中的三十几张照片——古老的宅邸、荒凉的河岸、穿行在羊肠小道上的修女们、教堂、钟楼、运河、中央广场、石桥……就像是把幻觉绘制成画一般,赫诺普夫将自己关在画室中完成了这一系列作品。实在诡异。

《死都布鲁日》究竟有什么魅力让赫诺普夫沉迷至此?

这部小说其实讲了这样一个故事:

世纪末的布鲁日,一名痛丧爱妻的男子独自居住在一座大宅里。房间里挂着妻子的肖像画,她曾经用过的化妆品、乐器和穿过的衣裙都像生前一样摆在原处。男子特别将亡妻的金色长发收纳在玻璃匣中,像对待圣遗物一样精心保管。他每天无所事事,一到黄昏时分就四处徘徊,在陌生的人群中寻求妻子的残影。他明明还没到苍老的年纪,却已经变成了行尸走肉。就这样过了五年。

某一天在街角,男子遇到了一名样貌酷似亡妻的女子,于是忍不住上前搭话。很快他就知道了这名女子除了脸蛋之外无一处与妻子相似,只不过是个缺乏教养、品行不端的芭蕾舞娘。舞娘毫不犹豫地就答应成为他的情人,却在混熟了之后又与其他男人暧昧不清。被嫉妒之火点燃的他已经搞不清楚,自己究竟是已经爱上这个不忠的女人,还是因为爱恋亡妻才对她怀有好感了。

两人的彻底决裂是在男子强行将情妇带回宅邸,情妇看到亡妻肖像画时发生的。终于发现自己被男子选中的原因的情妇大为光火,她将亡妻的遗发从玻璃匣中拽出来,拿在手中胡乱挥舞。男子看到自己的神圣之物居然被如此污蔑,不禁恼羞成怒,最终在激愤中杀死了情妇,茫然地望着躺在地上的尸体。他想,他现在比活着的时候更像亡妻了……

比起情节本身,这部小说的最大魅力应该在于对布鲁日城的描写。

城市仿佛就是主人公心绪的代言人。作者精心而执拗地描写了这座被北国沉郁天空笼罩的中世纪城市的氛围。回忆“面容好似泉水般从桥下涌出”,窗户玻璃宛如“她临终时混沌凌乱的眼神”,教堂组钟发出的“遥远而纤细的乐曲”是亡妻的声音,“死亡的感触”从倒影在水中的山形屋顶尖端“发散”开来。雾雨“刺痛灵魂”,岸边的白杨树“声声悲叹”,寺院的高塔“正在嘲笑他的恋情”。连运河上白鸟飞向天空的姿态都“好像病人痛苦地扭动身躯,挣扎着想离开病床似的”。

最令主人公感到恐惧的,是曾经如斯深爱的妻子如今却逐渐从记忆中淡去了。过去美丽的布鲁日现在变成了“陷入永恒服丧期的灰色而神秘”的城市,宛如“废黜的王妃”被国王抛弃了一样,妻子也“逐渐在记忆中褪色,逐渐变得稀薄而虚幻”,自己心里只有“好想去死!”的念头。(《死都布鲁日》,洼田般弥译,岩波文库)

事实上,运河之城布鲁日也曾像一位风华绝代的王妃般繁荣过。由于地处于仅距大西洋北海十几公里的黄金位置,布鲁日在13~15世纪成为国际贸易的中心要塞,作为欧洲为数不多的商业城市繁荣一时。然而令人甚感讽刺的是,这份繁荣的根源,也就是港口却随着岁月流逝逐渐沙土淤积,变得无法供大型船只进出。之后布鲁日港的昔日荣光迅速凋零,宛如一名弃妇般衰败而寂寥。正因为过去的岁月如鲜花盛开般华美耀眼,才显得如今的衰退更加凄惨悲凉。不过反应过来说,也多亏了这一时期的经济衰退,布鲁日才能够在罗登巴赫及赫诺普夫的时代仍然保有中世纪的原貌,成为一座幻想之城(现代的布鲁日是比利时首屈一指的观光城市)。

赫诺普夫在读了《死都布鲁日》,并看到附在初版内的黑白照片后,一定回想起了这座自己曾经度过幼年时光的城市吧。对赫诺普夫而言,现实中的布鲁日是根本不必要的,现实必然会折损回忆中的印象。正因如此,他虽然画着风景画,却不愿再回布鲁日,就算有要事必须回去,他也一定乘坐夜班列车,走出车站便立即坐车前往目的地,尽量不去看外面的街景。画家为了防范现实世界的侵袭,几乎将备战工作做到了极致。

横贯在小说中的对过去的惋惜及死亡的气息与赫诺普夫的绘画作品产生了完美共鸣。他眼里看到的,正是他所期待的布鲁日。

也许这一切都与他对亲姐妹扭曲的感情有关。赫诺普夫一声深爱着小他六岁的妹妹,直到她结婚远走之前,他一直近乎疯狂地描绘着她的脸。斯芬克斯也好,猎豹也好,黑魔法师也好,全都是妹妹那张棱角分明、充满独特气质的脸、脸、脸。甚至在《记忆》(Memorise)一画中,站在原野上的7位女子虽然衣裙鞋帽各不相同,却全都长着同一张脸,也就是妹妹的脸。说到底,除了绘制别人订购的肖像外,赫诺普夫几乎没有采用过妹妹之外的女性模特。等到妹妹远嫁他乡,他才无可奈何地雇佣了其他模特,但她们的脸在他笔下也全都与妹妹的残像交叠、缠绕在一起。

心爱的妹妹出生在布鲁日。当她远远离开,自己又读了《死都布鲁日》后,这座城市也许就在赫诺普夫心中占据了特殊位置。小说主人公心中的亡妻与赫诺普夫心中的妹妹应该是同样重要的存在吧。

让我们回到《被遗忘的城市》。

这幅画的恐怖之处在于表现出了一颗被过往回忆牢牢捆住、逐步走向毁灭的心。已经不能再往前走,却也无法返回早就消逝的过去。面对再也不能重来的过去,被困者除了止步不前别无他法。即使明明知道过往的遗留品中包含死亡,却仍然无法割舍依恋之情。这幅作品深切传达了这种为死亡所控的内心情绪,因此连观者也不禁为之战栗。

然而这份死亡是多么甜美啊!