武宗灭佛导致悲田养病坊无人经营,朝廷不得不采取措施以免造成社会动荡。

佛经中施医施药、救济穷苦的思想由来已久。经集部《佛说诸德福田经》云:“佛告天帝:‘复有七法广施,名曰福田,行者得福,即生梵天。何谓为七?一者,兴立佛图、僧房、堂阁;二者,园果、浴池、树木清凉;三者,常施医药,疗救众病……’”布施医药是可以生天的功德。

疑似部《佛说像法决疑经》云:“我于处处经中说布施者,欲令出家在家人修慈悲心布施贫穷孤老乃至饿狗。我诸弟子不解我意,专施敬田不施悲田。敬田者即是佛法僧宝,悲田者贫穷孤老乃至蚁子。此二种田,悲田最胜。”出家在家人布施供养贫苦大众,谓之“悲田”。

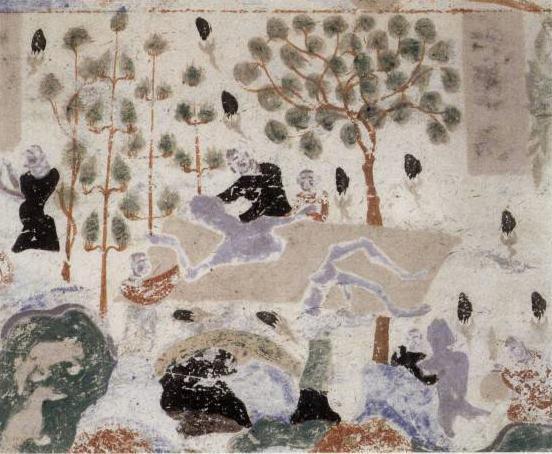

敦煌第302窟中的施医施药

早在唐朝之前,佛教就已经成为中国慈善事业的主力之一。例如《北齐书》记载,武平七年(576年),诏令“人饥不自立者,所在付大寺及富户济其性命”。该诏令的背景是武平六年秋以来的水涝灾害,而水灾之后极易滋生疫病。因此当时的佛教必定参与了防疫治疫。又如《续高僧传》明确记载,隋朝时那连提黎耶舍“收养厉疾男女别坊,四事供承务令周给”。

唐代的悲田养病坊(简称病坊)是对佛陀教诲的践行,也是对佛门传统的继承。虽然相关记载不多,但是悲田养病坊的社会影响力必定十分巨大,这从开元五年(717年)名相宋璟的上奏(据《册府元龟》)即可看出:

悲田养病,从长安(701-704年)已来,置使专知,且国家矜孤恤穷,敬老养病,至于按比,各有司存。今遂聚无中之人,著收利之使,实恐逃逋为薮,隐没成奸。昔仲由(字子路)仕卫,出私财为粥,以施贫者,孔丘非之,乃覆其馈。人臣私惠,犹且不可,国家小慈,殊乖善政,伏望罢之。其病患人,令河南府按比(核定户籍时检查年貌),分付其家。

也就是说,在武则天晚期,悲田养病坊已经十分兴盛,为此朝廷专门设置悲田使予以监管。但宋璟认为寺院借此收买了天下人心,实在不合法度,因此请求罢免。至于患病之人,只有各安天命了。所幸皇恩浩荡,未曾准奏。

灭佛

会昌五年(845年)李德裕的上奏也回溯了此事,并继续写道:开元二十二年,玄宗“断京城乞儿,悉令病坊收管,官以本钱收利给之。今缘诸道僧尼,尽已还俗,悲田坊无人主领,恐贫病无告,必大致困穷。臣等商量,悲田出于释教,并望改为养病坊。其两京及诸州,各于录事耆寿中,拣一人有名行谨信,为乡里所称者,专令勾当。其两京望给寺田十顷,大州镇望给田七顷,其它诸州,望委观察使量贫病多少给田五顷,以充粥食。如州镇有羡余官钱,量予置本收利,最为稔便。

敕,悲田养病坊,缘僧尼还俗,无人主持,恐残疾无以取给,两京量给寺田拯济,诸州府七顷至十顷,各于本置选耆寿一人勾当,以充粥料。”也就是说,武宗灭佛导致悲田养病坊无人经营,朝廷不得不采取措施以免造成社会动荡。

宋朝以来,佛教继续从事着慈善事业。但经过三武一宗灭佛之后,佛教早已元(san)气(jiao)大(he)伤(yi),其所能带来的社会影响力也已经大不如前。