中国是世界上最早设置起着医院功能的机构的国家之一,到了宋明时期,医院组织逐渐周密起来。西方的医疗设施,往往与宗教密切相关,中世纪教会医院发展达到巅峰。近代中国,教会医院也扮演了重要角色。

在这段特殊时期,人们虽然无法出门,但可以将目光聚集在医院上。

医院,顾名思义,与医学有关,但医院的出现是否伴随医学而产生,或是在医学发展了一段时间后才出现的呢?

现在我们说的医院(Hospital),这个词是来自于拉丁文原意为“客人”。为什么是“客人”呢?因为在西方,医疗建筑一开始设立时,是供人避难用的,还备有休息间。主要目的是使来者舒适,有招待意图,后来才逐渐成为满足人类医疗需求。

在城市中,先是出现了专为贵族服务的医院,以后才设立了具有慈善性质的民众医院。最早的慈善医院,是一位老妇人于公元4世纪末在罗马创建的。随后,西方的医院逐渐完善成为提供医疗服务的专业机构,收容和治疗病人的服务场所。

这一原因也导致了我们在看到病历时的茫然。有人说,医生的字自成一派,平常人根本看不懂。除了书写太快,这也与早期使用拉丁文书写有关,用拉丁文书写医疗文字就是受西方医学的影响。

现在的医生字体与拉丁文的关系不甚明显

我国上世纪的医药教科书的药名和病名一直沿用拉丁文,而且直到上世纪五六十年代,医学院还在教授拉丁文。其一是因为拉丁文、英文书写简便快捷;其二,更主要是出于“利于病人健康”的原则。上世纪五六十年代有关部门曾有明确规定:一些用药及检查报告不能向特定病人公开,必须用拉丁文、英文代替,这是当初生物医学模式的特定产物。

中国古代的医院

不过,若要追根溯源,中国在“历史上的第一”这个话题上还是有排面的。中国是世界上最早设置起着医院功能的机构的国家之一。(要论与现代一样的医院,古代没谁真正设立过)

据《周书·五会篇》记载:周成王在成周大会的会场旁,设过“为诸侯有疾病者之医药所居”的场所,这可视为我国医院的最早雏形。公元前七世纪,春秋时期最强盛的国家齐国,管仲在首都临淄建立了“养病院”,收容聋、盲、跛、蹩等病人集中疗养。听不清、看不见、摔坏了、被打了,就可以去医院,也就是说可以看看外科病了。

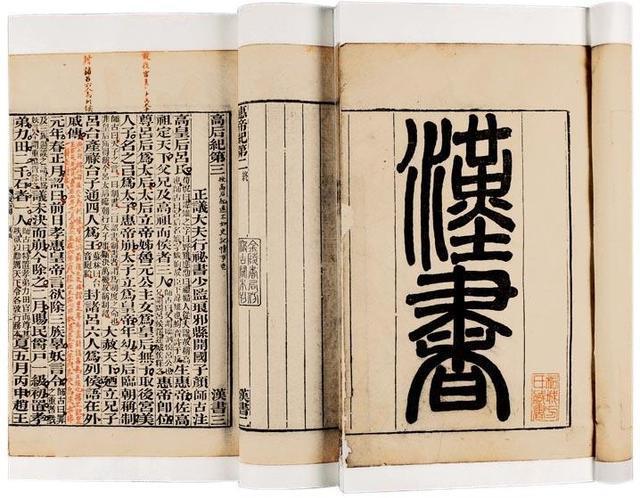

到了西汉,黄河一带瘟疫流行,汉武帝刘彻就在各地设置医治场所,配备医生、药物、免费给百姓治病。《汉书》记载:汉平帝元始二年(公元2年),“民疾疫者,舍空邸第,为置医药”,类似现在的隔离医院。中医在应对瘟疫上,虽不能说易如反掌,但也不至于手足无措。在面对疫情时,中医也提出了“隔离”的理念。

据记载,到了唐代,医疗机构已成为城市的基础设施。唐开元二十二年(公元734年)设有“患坊”,遍布长安、洛阳等地,这就是中国古代大城市里的医院了。还设置有悲日院,将理院等机构,收容贫穷的残疾人和乞丐等。可以说,到了唐代,医疗的基础设施已经基本完善。

到了宋明时期,医院组织就逐渐周密起来。当时,已经有官方和民办两种医院了。官方办的医院叫做“安济坊”,私人办的有“养济院”、“寿安院”。而还有一种慈善机构办的,名字叫“慈幼局”。

西方古代的医院

既然现代的医院有很大一部分受西方的影响,我们再来看一看西方。

西方的医疗设施,往往与宗教密切相关。古埃及庙宇中就常设有“生命之屋”,祭司们在那里与病人一同祈祷,接受神的安慰。也有一些受过训练的医生在那里为病人治疗。当时的主要治疗方法是催眠,病人期待着在梦中得到神的启示。庙宇中设有卧榻,病人自带被褥。

普遍以为,世界上最早的西医医院在苏格兰中部的伊持图塞尔。这座医院建于罗马军团占领时期,已有2000年历史。医院建筑物长100米、宽70米,地下有完善的下水道系统。而一间间病房以走廊相连,这表示当时的建筑师已知道隔离传染病患者的重要。

古罗马军队外出征战,当军队逐渐远离罗马时,便出现了军医院。开始它们只是些营帐,营帐之间有足够的距离使空气保持清新、流通。后来,在战略要塞建起了永久性医疗房舍,内有病房、娱乐区、浴室、药房和护理室。

一些罗马作家曾提到,当时的人们会把死去角斗士(角斗时战败身亡)的血当药卖。显然,那时的人相信角斗士的血包治百病,甚至还有人会把角斗士的肝挖出来生吃。而女人通常会把角斗士的死皮屑当春药,用这个做面霜,涂个满脸,希望角斗士的死皮屑能让男人对她无法抗拒。

角斗士

可见,要说愚昧,不只是中国古代,世界各地的人都曾愚昧过。即使是“现代科学”的前身,也曾有过愚昧的时期。

欧洲最早的医院组织,是在公元5世纪初,由基督教圣徒Saint Sampson建于君士坦丁堡的医疗院。法国的里昂和巴黎两地分别于6世纪和8世纪建立医院,英国伦敦是7世纪。中世纪后,中东与欧洲都大量修建医院,但始终饱含宗教基因。中世纪的基督教在社会上享有极高的声誉,基督教医院也因此得以继续迅速发展,达到巅峰。

由红衣主教管理的法国大贫民院(the Great Room of the Poor)是中世纪医院的代表。它是1443年建立的法国博纳主宫医院的一部分。是世界上连续作为医院使用的最古老的建筑,一直持续了500年以上。从未因战争、经济或政治原因而中断过。

西式医院传入中国

西医传入中国,并不是近代才有的事。元代,阿拉伯医学传入。1270年在北京设立“广惠司”。据《元史·百官志》载,广惠司的职责有二:一,是掌修制宫廷用回回药物与和剂(配方);二,是治疗诸宿卫士和大都的孤寡及贫寒之士。1292年又建立“回回药物院”,为阿拉伯式医院,也是我国最早的西医院和西药房。

1828年,英国传教士高立支在澳门开设了第一个教会医院。鸦片战争以后,教会医院猛增,至1949年共达340余所,遍布全国各地。

同时期的西方医院由于18世纪末叶的资产阶级革命,已经从宗教中有所解脱,获得新发展。18世纪到19世纪上半叶,医院的数量在迅速增加。1700—1825年间,英国所建的医院或治疗所达154个之多。18世纪初,英国出现了私人医院,也叫非官办医院。这种医院不同于早期的皇家医院,是为了没有资格得到教会帮助的病人或侨民提供医疗服务的。它们多数由外行创办,费用来自自愿捐献者的馈赠和捐款,会诊医生提供免费服务。

用传统的西方侵略东方的眼光来看,近代中国的西式教会医院也是殖民者侵略的产物,是文化入侵对中国的毒害。但今天,我们回过头去看这些事件本身,可能就是另一种结论。

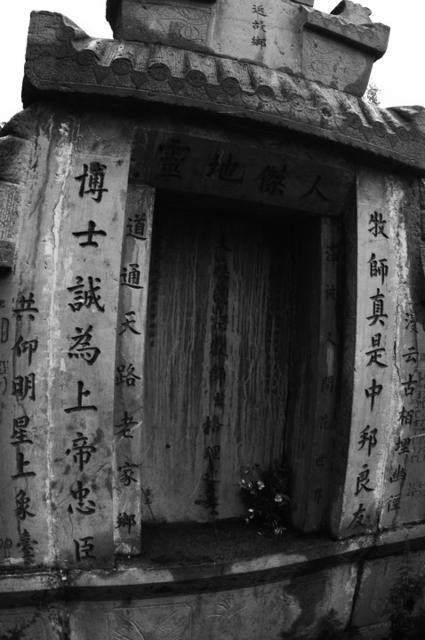

在晚清、民国那个时代,中国是极度贫穷与落后的。当年来华的那些医学传教士们,放弃了舒适安逸的生活,背井离乡来到偏远、落后、贫穷的中国。很多人离开他们的祖国之后,就再也没有回到过自己的祖国,并长眠异国他乡。其实,那个时期中国的教会机构本身也没那么富裕。但是他们从他们拮据的生活费里省出钱,在当时的中国建医院、替人们治病。在那个血与火的岁月里,他们确实拯救了、帮助了很多中国人。

1863年,一个叫Douw.D.M.的美国传教士来到北京。看见一个产妇难产,一个老式接生婆在孩子刚露出来的脚上穿上一只鞋,认为这样孩子就可以自己走出来,结果因此母子二人都失去了生命。目睹了这种“巫术般”的老式接产方法,以及它给妇女、婴儿带来的严重灾难。Douw.D.M.回到家里大哭一场!她立刻返回美国,向教会募集财物,准备了整整8年的时间,募捐筹备资金到北京建立了中国第一所女子医院。这就是后来的道济医院,1949年更名为北京市第六医院。

医院建立后,她积极推广新法接生、预防接种,同时培养中国医务护理人员。因为,Douw.D.M.坚持不懈的努力,中国妇女生孩子的痛苦大大减少,成活率大大提高。这些都受益于这位女传教士的新接生方法,不但如此她还引进其它西医,随后又在全国发展了500多家教会医院。

麻风病人在过去的中国,一直是被厌弃的群体。但是,1914年,有一个叫柏格理的英国宣教士。他听到广西都督诱杀活埋麻风患者的消息后,在报刊上愤怒地谴责这位都督,很快与英国一个麻防组织取得联系,并筹集来一笔钱。柏格理用这笔钱买了粮食和布,定期发放给附近的患者。柏格理去世后,他的教会对麻风病患者的救助一直延续,没有间断。

4年以后,继任者张道惠向传教团体申请到了资金,购得附近一片有水源的荒地。这个滇东北、黔西北最早的麻风病院,很快就接收了昭通、威宁、彝良一带的几十名麻风病患者。很多病人拖着溃烂的身体过来,在接受治疗以后,就在这里过着集体生活。至今这个麻风村还在,当地苗族人亲切的称柏格理是他们的“父亲”。

当地人为博格理修建的墓地

1906年,一个叫胡美(Edward Hicks Hume)的耶鲁高材生,穿着白大褂傻乎乎的来到湖南长沙,开启了一个叫雅礼的医院。当地一位女士看到他的白大褂,大惊失色,以为他是在为自己送终。在中医盛行的晚清,中医看病挂号费从几元到几十元不等;但是雅礼医院的挂号费是50文(只相当于美国的2分钱)。因为,来雅礼医院就医的,大多是试过各种中医药方无效的病人,或者是收入较低的民众。这家雅礼医院,就是后来大名鼎鼎的“湘雅医学院”的前身。他们在当时医疗条件极其落后的中国,拯救了千千万万的中国普通老百姓的命。

湘雅医学院

近代中国,教会医院仍扮演了重要的角色,可以说,中国几乎所有知名医院,其前身均为教会所办医院。

而随着中国自己的医疗卫生事业的发展,一些中国特色、现代理念的东西也出现在我们的医院中。现代医院的设计,除了救死扶伤的基本功能,越来越注重心理层面的设计和引导。人性化和体验化,成为医疗建筑中最被关注的的部分。医者仁心,患者人心,讲的都是生老病死背后的人性。

如今新冠肺炎还在肆虐,武汉的火神山、雷神山医院相继建成,愿国人齐心协力,早日渡过难关,战胜病毒。