牛痘接种技术传入中国的过程中,痘师是些什么人?在种痘传播过程中还有哪些人的参与?种痘局是怎样的机构?社会是知何看待这一新奇且是外来的技术?这项技术最终在广州普及,并实现本土化的转型,其中有哪些运作?

1933年,鲁迅(1881—1936)写了一篇文章,生动记述他第一次接种牛痘的经历,当时他两三岁,是在老家绍兴。他是在家里种的痘,而不是在种痘局,这“大约是特别隆重的意思”。他还记得痘官的睑,“胖而圆,红红的,还带着一副墨晶的大眼镜”。鲁迅印象最深的是痘官说的话,他一点也听不懂,像是讲的“官话”,而他的模样,“是近于官的”。

鲁迅的回忆也告诉了我们19世纪末20世纪初其他有趣的种痘细节:种痘局很普遍,但只是设在大的市镇上并有季节性;在人们可以选择传统人痘的情况下,牛痘还远未普及。事实上这一种痘技术在19世纪初最早传入广州,也是在那里被人们率先广为接受的。

牛痘的前身“人痘”技术是中国人发明的。在牛痘技术发明前,欧洲人对中国的这门手艺曾倍加推崇。不过人痘技术虽然好,对欧洲人发明发明牛痘接种有着无可否认的启发作用,但当副作用更小的牛痘接种发明后,欧洲人在选择时自然首选牛痘技术。而对中国人来说,人痘技术是国人首创,自然能在中国大地上传播。当作为“后辈”的牛痘技术传入时,中国人又是怎么接受的?

传统人痘接种

传入

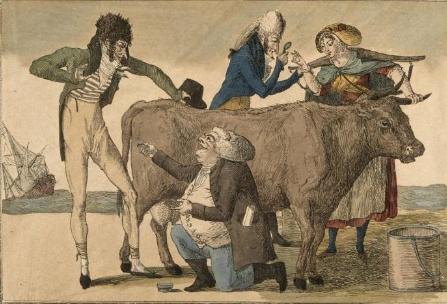

琴纳牛痘接种术(Jennerian vaccination)经由澳门和广州传入中国一事,人们多次说起,在由王吉民(K.C.Wong)和伍连德(Wu Lien-teh)合著、1936年出版的《中国医史》(History of Chinese Medicine)中再次提及并有了更为细致的记述。在书中作者描述了1802年前后,东印度公司在华的外科医生皮尔逊(Alexander Pear¬son)是如何在澳门进行牛痘接种的,并且写了一个关于如何种痘的小册子。该书详细地描述了在1805一1810年间,由十三行商人在他们广州的公所(Public Hall)建起一个免费接种牛痘的善局,雇用了中国最早的一位痘师邱熺,他在1817年出版了自己的著作。王吉民和伍连德以及用中文记述此事的历史学家,认为在19世纪中,这一技术在广州的传播很顺利。

邱熺,是中国最著名的痘师,因为他是第一部、也是最有影响的关于接种牛痘的中文著作的作者。这部《引痘略》,经常与别的种痘著述合在一起,在整个19世纪和20世纪初多次重印。邱熺是广东南海人,32岁在澳门受雇于英商时听说了这个新的技术。因为他从未出天花,“洋医”给他种痘,接着他“既行之家人戚友,亦无不验者。于是洋行好善诸公,以予悉此,属于会馆专司其事。历十数寒暑,凡问途接踵而至者,累百盈千”。

在第一批广州接种牛痘的痘师出现后,种痘很快在广州地区传播开来,越来越多的当地行医者加入到了这一活动。在英国医疗人员的默许下,第—批痘师很快抓住了以传入这项欧洲技术带来的致富和邀誉的机会,而英国医疗人员只是希望吸引更多的当地行医者,以维持住这种技艺和牛痘苗不致中断。

从19世纪60年代开始,越来越多的痘师在广州接受新教传教医生的培训。

尽管牛痘技术是一项外来的技术,但它也是一项有利可图的营生。广东医生黄宽是第一位在英国拿到医学学位的中国人,他在海关担任医官,也在1878年报告说:“当痘医被住家召来种痘时,他通常带一个(已接种并且已出痘的)孩子以便进行疫苗接种,通常收取50钱或1银圆,而对于提供痘浆的小孩则给予25钱。穷人种痘则收10钱或25钱。”19世纪中叶,在广州医院一位当地的高级医疗助手月薪20银圆,而一条银导管的价钱或一位教会医院病人的埋葬费用是1.5银圆,与上面所说进行比较,应该说在家里种痘,像鲁迅经历的那样,绝对是很昂贵的,即便是“穷人”所付的费用也十分高。

然而即便是在西欧,牛痘苗也很稀有;得到了一头病变程度正好处于痘浆能直接接种到人身上的出痘中的牛,颇为不易。欧洲直到19世纪末还一直采用手臂到手臂的接种方法,即牛痘苗直接通过新近被接种的人传至一个新病人的手臂。手臂到手臂间的输入存在疫苗失去活性的可能,以及传播传染病的危险。但要知道,在整个19世纪疫苗的生产在欧洲没有任何官方的监控,而疫苗质量的管理在1925年才得以建立。供应高品质、安全的牛痘苗一直是中同实施种痘所面临的主要困难,尤其是在温暖气候不利于疫苗的保存的广州。因此,痘师或接种点就不得不持续不断地通过接种中的孩子进行手臂到手臂接种,以便整年都能有新鲜疫苗的供应。

这种做法在实际操作中受到了中国人思想的制约。“中国医生被迫雇用穷人的孩子去进行牛痘的接种”,因为富裕家庭“对于让人将自己孩子的痘疱戳破以取出痘浆甚是忌讳”。黄宽在一份1878年的报告中解释说:“中国的母亲们反对从她们的孩子手臂取出痘浆,她们认为这样会有伤元气。”这—想法在中国传播极广。

与此同时,种痘业的丰厚利润吸引越来越多的冒牌医生。

本土化

为了消除人们的顾虑、打击冒牌医生,痘师们也采取了相应的办法:精心打造一种部分是建立在传统医学基础上的、新的、中西结合的技法和用词;提升种痘作为一种行业的社会声望。有关种痘的书籍在这里起着关键作用。这些举措也促进了牛痘接种的本土化。

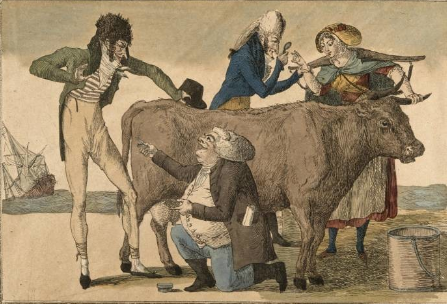

邱熺有影响的《引痘略》便是种痘本土化的一个范例,它将中医的语言和概念融入新的技术之中。皮尔逊教授邱熺19世纪初人们所知道的、基本的技法,包括各种持刀的方式,在植入牛痘苗之前切开手臂、观察脓疱以及转种牛痘苗的方法。以这些知识为基础,邱熺使用了针灸用语,将手臂上的切口定名为穴位;借用传统的排出胎毒的概念释义脓疱;通过提供传统的术后复原的药方等等,将牛痘的操作“本土化”了。在附有小儿手臂穴位图的《引痘略》中,传统医学语言的精致运用完美地掩盖了两个重要的、与传统医疗主流做法的不同之处:通过流血的切口所进行的植入方式以及动物成分不是经由口而进入人体。

邱熺重新将传统医学与牛痘法结合成书,著成《引痘略》

另外,由于广州麻风病很流行,邱熺在书中还特别增加了一条,反对为患麻风病的孩子进行接种,以防止传染。种痘这项皮尔逊及其译著原本意在向中国社会推销的特异非凡的域外技术,就这样在中国本土的情境中,被精细地包装在一种人们熟悉的语言之中。

在邱熺著作的基础上,其他的痘师著书立说,把传统医学概念和新思想融合于此技艺里。基于19世纪初疫苗生产和保存技术上存在的困难,这种融合是必要的。中国痘师各种技术操作层面的做法以及对理论的关注,既表现出了强烈的本土传统色彩,又同时显示出当时西方医学知识技术广泛传播的这个耐人寻味的可能性。

当时疫苗生产和保存漫无标准,甚至欧洲也是如此,这个客观情况给予中国接种者提供了一个很大的发挥空间。皮尔逊在一开始,就或多或少觉察到了诸如假牛痘苗、疫苗使用以及接种方法等存在的种种问题。

这一时期牛痘苗的供应是由十三行商人资助的种痘善局予以保证。善局用小礼物和金钱作为穷人孩子种痘与提供痘浆的补偿,以便整年的痘苗供应不绝。皮尔逊于1832年离开了中国,而该善局在1842年前后遇到了财政危机。在嘉约翰于1859年在广州医院(Canton Hospital)开办接种科室以提供更为安全的进口牛痘苗的前后,本土的痘师即发展出了他们自己生产和保存牛痘苗的种种方法。

1859年,嘉约翰在广州创办了中国最早的教会医院博济医院。

树立声誉

本土痘师对于发展他们自己的技术是严肃认真的,而他们在地方和全国树立种痘声誉的努力亦毫不逊色。为达此目的,他们采取了几个策略:一个是建构一个首先来自欧洲,继而发扬自“粤东”的正统;另一个是争取官僚或是地方名流的背书,而这些人过去只推崇主流名医;第三个策略就是将种痘作为家族的世业,在知名的大师或先人的光环下茁壮成长,这些先人通常是著名痘书的作者。简言之,他们采纳了精英医者提升社会地位的传统作法,尽管在过去,以手艺为主的“医匠”并不曾享有类似的名望。在某种程度上,在19世纪广州特别的政治和文化氛围之下,种痘这门技艺由于源自欧洲,大大提升了其魅力。

邱熺对于牛痘术在欧洲发展的历史记述,确定了这种技艺源于西方以及它的正统地位。在他著作的、影响深远的《引痘略》中,他毫不讳言在洋痘技术上,他“得之最先”,这也使邱熺在整个19世纪成为种痘术的绝对权威。邱熺、邱昶父子精心培植着对皮尔逊的崇拜,而这无疑地提升了邱氏家族的权威。以后在广东之外出版的种痘书籍,为了证明其术卓越不凡,不仅强调了手术的欧洲起源,而且也强调了“粤东”的起源。到了19世纪40年代,邱氏以外其他的广东痘师开始在全国享有名气。

得到地位显赫的官僚士大夫的认可也是让种痘成为享有声望的医疗手术的关键因素。最著名的例子是于1817—1826年间任两广总督的阮元(1764—1849),他是最早让家中小孩种痘的大官僚之一。在邱熺的请求下,他写了一首短诗称赞种痘的好处“阿芙蓉毒流中国,力禁犹愁禁未全;若将此丹传各省,稍将儿寿补人年。”

阮元

清代的种痘文献以及现代中国史学家常征引此诗。因此,在早期这项技艺就承载着丰富的政治意义,其含有的价值肯定不因其“蛮夷”的起源而稍减。邱熺也向别的广州地方名流乞求诗词与翰墨,这些人或是从种痘中获益或是因此成为他的好友,大多数人都与阮元所建的、著名的学海堂有关系。一些版本的《引痘略》正文之前均附有这些诗词。其他的种痘论著印也时有当地官员或其他显赫人物所写的序言。帝制中国的主流医学著作不乏由高官做序,但像19世纪种痘书籍那样有如此大量的显要官僚土大夫所作的题咏,还是相当罕见。

名流们认可种痘,其中一个重要的原因是,他们亲眼目睹了其效果。通过实践,邱熺和最早的一批痘师小心地培育着他们与广州权势们包括商人、学者和官僚等的关系。被确定其合法性的种痘术,加上达官显贵们的认可,遂成为受人尊敬的行业。许多牛痘师在地方甚至全国都是家喻户晓的人物,与默默无闻的传统人痘师大异其趣。广州的第一批痘师不但被地方志、医书记载,且有人赋诗予以颂扬。后来,出自他省的痘师也在当地甚至是在全国闯出名堂,尤其是那些与广东的痘师有关系之人。

很明显,19世纪广州种痘的成功普及,本土的痘师起到了关键作用。皮尔逊认为由广东商人资助的善局对于牛痘苗的保存至关重要,同时,种痘成功极关键的因素是“有中国痘师作为行动者,他们为首的是邱熺。他非常够资格执行种痘事业,他判断精准、才思敏捷且持之以恒”。邱熺和第一批痘师所使用的成功清除传统人痘接种者和药铺阻碍的关键策略是,在第一时间获得地方知名的官僚、商人和士大夫有效的、公开的认可。广泛宣扬这些达官显贵们对牛痘接种的赏识,是—种强有力的公开的信号,那就是,要封杀所有对于牛痘的可能的反对意见。

(摘编自梁其姿《面对疾病:传统中国社会的医疗观念与组织》,中国人民大学出版社2012年1月出版。小标题为编者所加。)