在大部分中国人眼中,农历都是中华民族优秀传统文化的一部分,以此和西方人制定的公历相区分。但其实中国的农历,自明代末年以来,便和西方科技产生了紧密的联系

在中国古代儒家思想中,将皇帝统治万民的合法性归结于上天授权,因此测算天文现象对于封建君主有莫大的意义,这代表着天地运行都被掌握在自己手中,因此历代的皇帝都设立专门的机构,观测宇宙,制定历法,测算天象。

但明朝中后期之后,关于历法计算日月食不准的记录却越来越多。到了崇祯年间,皇帝终于无法忍受钦天监的频繁出错,把钦天监官员们批判一番,眼看这些钦天监的官员即将被崇祯皇帝狠狠的处罚,时任礼部尚书的徐光启站了出来为他们求情

光启言:“台官测候本郭守敬法。元时尝当食不食,守敬且尔,无怪台官之失占。臣闻历久必差,宜及时修正。”引

言下之意便是,钦天监的官员们完全是遵照基本法办事,严格以历书为依据进行计算。过程中并没有出现偏差。导致这些错误的原因,主要是历法本身的年久失修。想要解决只能重修历法。

徐光启的一番话,让崇祯皇帝没有对钦天监官员做出惩罚,但徐光启也本身也回避了一个问题,为什么这些享受了朝廷命脉,掌握国家大事的官员,明知历法有错,却迟迟没有行动呢?

考虑到钦天监的官员们根本无力修订历法,崇祯皇帝只得另请高明。这位末代皇帝,很快任命熟知西洋科学的大臣徐光启,带领来华的传教士一起,修订新的历法。于是,德意志人汤若望、意大利人龙华民、葡萄牙人罗雅谷等欧洲传教士,开始为大明朝订制一部新的历法。

明朝末年欧洲传教士大量进入中国,不少有识之士都认识到了西洋科技的先进性,积极学习,徐光启便是其中代表。

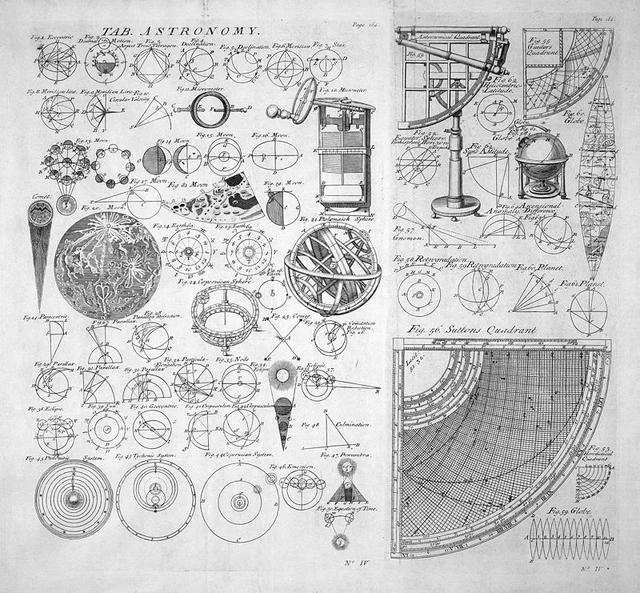

在编历的过程中,这些西方传教士们以当时欧洲最先进第谷宇宙体系理论为基础,同时采用了当时的几位天文学泰斗——伽利略、开普勒等人的理论研究成果。为了使历法更加准确,他们还使用欧洲几何学知识计算天体位置,并使用欧洲天文仪器进行观察。可以看出,徐光启等人所著的《崇祯历书》其实是一部典型的西洋历法。在这部历书中,传教士们甚至把刚刚在欧洲诞生不久,尚未普及的日心说都介绍到中国,可见其查阅资料的广泛。

欧洲天文学家第谷

但对信奉天人合一理论的中国传统士大夫官僚而言,预测天象一事,有着极为重大的政治意义。《崇祯历书》一经问世,就遭到了笃信传统文化的守旧派势力的百般责难。尽管实践证明,《崇祯历书》预报天象的结果远比其他本土历法精准,但守旧派却依旧不依不饶,这也极大影响了崇祯皇帝的决策。等到崇祯皇帝终于下定决心施行新历时,大明王朝却已行将就木。

东西方思想在明清之际的中国碰撞

清朝建立后,顺治皇帝迫切希望制定一份超越前朝的历书,传教士汤若望趁机献上了由《崇祯历书》改编而来的《时宪历》,令满清统治者大为赞赏。而此时前明的士大夫官僚们,虽然没能为崇祯皇帝保住大明江山,却依然在新朝进行了不屈不挠的正统之争。

顺治二年时,欧洲历法的精确性再次得到检验。当时汉族、回回、西洋三方的天文学家都预测到这年的八月初一将出现日食。清廷为了检测新法的准确性,便让他们分别预测日食发生的时间,并派遣官员登上天文台勘验。

结果显示,唯有按《时宪历》计算的时间完全一致。汉族与回回的计算方法,都有不同程度的误差。这一结果也让清廷确信了西洋历法的先进性。最终,《时宪历》被清廷钦定为官方历法,制定者汤若望也被任命为钦天监监正。

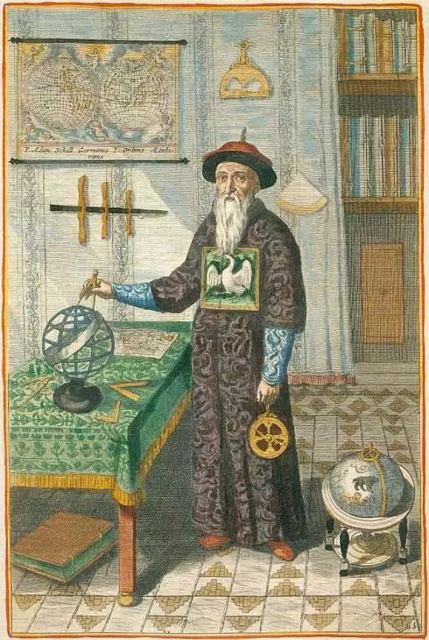

为清朝服务的传教士汤若望

然而,即使西洋历法的准确性已经毋容置疑,汤若望和《时宪历》还是在遭到了守旧势力的攻击。守旧势力认为,朝廷任用西洋传教士担任中国官方天文历算机构一把手,并废除中国传统历法的行为实属崇洋媚外。于是他们罗织罪名,诬蔑传教士传播错误天文知识、意图颠覆大清,其中的代表人物杨光先更是高声疾呼:“宁可使中夏无好历法,不可使中夏有西洋人!”而他反对的主要理由便是,西洋人的历法居然认为地球是圆的,简直是荒谬绝伦!

虽然在东汉中国人便提出了浑天说,认为地球有可能是圆的,但在之后的历史进程中,认为天圆地方的盖天说始终是社会的主流,而在历法的编纂中,也少有人将大地作为一个球体去推演运算。因此杨光先的反对其实也代表了当时大多数中国人对地圆说的态度。

此时顺治帝刚刚去世,年幼的康熙帝尚未亲政,朝中大权被辅政大臣鳌拜掌握。而杨光先驱逐洋人的主张符合当权者的排外情绪,于是一场轰轰烈烈的清算行动便开始了。尽管传教士们并无过失,但他们制定的历法遭到废除,担任司天监官员的传教士们则遭贬斥。守旧派一边的杨光先、吴明烜,则因功分别升任钦天监监正、监副之职。

欧洲近代天文仪器操作手册

然而,守旧派的所谓传统历法,早在明末就被证明错漏众多。加上这二人知识水平过于低下,错测节气时日的事情自然层出不穷。

不久后,他们最大的靠山鳌拜倒台,年轻的康熙帝开始亲政。为了确定历法的准确性,康熙皇帝多次让传教士南怀仁以西洋新历和使用旧历法的吴明烜比赛。结果每次西洋历都分毫不差,旧历却全部出错。最终,杨、吴等人被惩治,传教士冤情昭雪,清王朝也重新使用更为精确的《授时历》。

身穿清代官服的汤若望

至此明清清初的历法之争,最终以西方传教士的胜利而告终。然而令人哭笑不得的是,杨光先与吴明烜死保的传统历法,实际上原本就是和其他国家技术交流的产物。只不过这些保守派知识浅薄,不了解这些渊源而已。

从唐宋时期开始,中国人就已经开始向阿拉伯人那里学习外来先进的天文技术。一些古希腊、古印度和波斯等地的天文学著作,也随着东西方文化交流传入中国。而在元朝时,阿拉伯天文学家则得到了当时统治者的特别青睐。

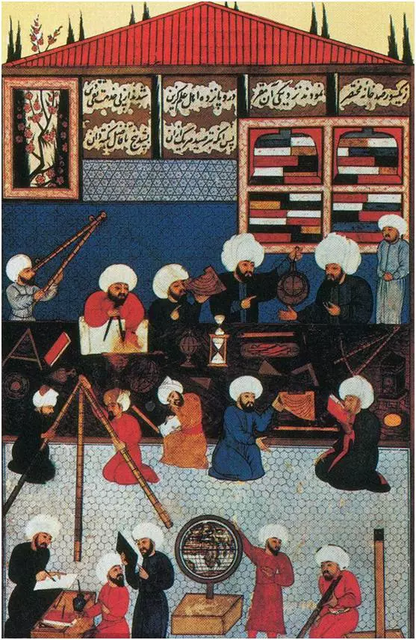

中世纪阿拉伯天文学家

早在蒙古西征时期,蒙古人便已开始学习阿拉伯人的历法。忽必烈建立元朝之后,先于1271年在上都设立回回司天台,又在1280年成立了回回司天监。元朝皇帝将扎马鲁丁、爱薛、可马剌丁、苫思丁和郑阿里等阿拉伯天文学家,请来为自己工作。他们也将阿拉伯地区的天文观测仪器引入中国,极大推动了中国天文技术的发展。

正是这些中亚和西亚的天文学家,为元朝制定了崭新的《万年历》。这部新历法也成为元朝全国推行的官方历法。虽然后来汉族天文学家郭守敬,随后制定了更符合中国人习惯的《授时历》,但民间依然有很多人使用阿拉伯人制定的《万年历》。

虽然《万年历》最终被郭守敬的《授时历》所取代,但郭守敬在制定这部历法的时候同样参考了众多阿拉伯天文学资料,并利用引入中国的阿拉伯仪器进行观察。我们也能看出,元朝时的中西方的天文学便是在交流中发展的。

明朝推翻元朝后,明太祖朱元璋虽然曾经高喊“驱逐鞑虏”的口号,但也尊重科学,保留了较为先进的元代历法。他还特意保留了回回司天监这一机构,并邀请马沙亦黑等回回天文大师,翻译了明军缴获的大批阿拉伯天文书籍。明初颁布的《大统历》虽然是由郭守敬的《授时历》改编而来,但过程中也有十几位回回天文学家直接参与制定。当《大统历》颁行后,朝廷还将此前实用性强、推算天象较为精确的《回回历》并入其中,以便对照查验。

元朝与明朝中前期代的历法,结合了中国传统历法和阿拉伯历法的长处,在当时算得上是非常先进的一部历法。但再先进的历法也难免存在误差。

中国历代的历书,都只注重记录计算公式,却并未记载与此相关的科学原理。尽管后人能按照公式进行运算,但当他们发现公式错误时,却不知应如何纠正。明代使用的《授时历》和《大统历》都参考了大量阿拉伯天文理论。但明初翻译阿拉伯天文书籍时,也只是简单抄录了相关公式,并未翻译核心原理。所以,随着时间推移,已没人能够理解这些理论,这也导致修历难度大增。这才有了本文前面提到的钦天监困局。

最终,清代版本的《授时历》,被一直沿用到民国初年。现今使用的农历虽然已不是当年传教士所作的《时宪历》,但依然采用了欧洲的天文理论与计算方式。