广州有着充满活力的商业传统,随处可见而且受欣赏的西方文化。在牛痘传入过程中,本土牛痘师起了关键的作用,中外商人以及传教医生也付出了努力,而官僚却没有参与。

牛痘接种技术作为一种预防天花的有效方法,在19世纪传入广州并成功普及,其中离不开中国本地医师的推动。而除此之外,广州作为近代中国著名对外口岸,其时代、环境因素也不可忽略。从牛痘接种的个案,可以看出广州作为近代史上不可或缺的城市具有怎样的社会结构。这座城市不同于北京和上海,它远离帝制晚期中国的政治和文化中心,然而却是一座商务和贸易在人们日常生活中占有中心位置的城市。

种痘在广东的最初突破是在十分特殊的环境下发生的,在19世纪头几十年,这取决于英国商人和广东十三行商人间共同的商业和政治利益,与中国官方的默许。传教医生,尤其是美国新教的传教医生,他们也利用这一情势,很早就在广州进行活动,并自从19世纪下半叶开始,发挥着重要的作用。在广州种痘的发展过程的一些关键点上,这些参与者适时起着决定性的作用。

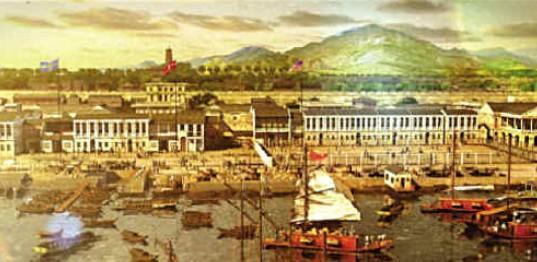

十三行商馆

在开始阶段,中外商人联手克服了法律和物质上的困难,使得种痘顺利传入中国。皮尔逊介绍牛痘接种的小册子的译本出版就是东印度公司官员和十三行行商紧密合作之下的成果。在当时的中国,书籍的刊印必须是一些拥有公职的当地人的著述或是要经由他们的核准”。这个法律问题非常具体而真实,为避免政治上的纠葛,这一翻译的小册子分别有四个中文签署:广州的英国侨领哆啉呅(James Drummond),作者皮尔逊,译者斯当东,与最重要的行商郑崇谦的背书,后者成为种痘技术在广州合法化的关键。

商人的作用

最初对于当地痘师的培训,是由皮尔逊进行的,而公开落实这一技术是由十三行商人赞助。当时十三行商人为什么如此大力资助在广州的种痘呢?尽管还没有确切的答案,但他们的态度看来是取决于他们与英国商人的关系,两者必须致力于维持友好关系以便双方都能获取贸易上的厚利。在马士看来,两者之间的关系是建立在极致的“互信互敬”基础上,“从不用书面契约,对方有困难时不吝帮助,双方存在着深厚的同情与友谊”。英国商人,“除了他们捐助给‘公所’的保证金”外,并不直接向十三行商人支付任何费用。

另一方面,行商的公行制度在中国朝廷的支持下,“现在不可避免地成为所有争端的缓冲器”。在广州,中国商人有时承担着官僚应负的市政职责,在不给中央政府带来麻烦的前提下,也乐于与外国同仁合作。对种痘的支持极可能被认为是一种宣示双方良好关系并对英商信任的一个积极作法,毕竟后者是公所经费的捐助者。公行制度是一个准官方的体制,民间也期待行商们能实施公益活动。在公所建立的种痘善局,恰当地阐释了19世纪初广州独特的社会构成,在那里,中外商人是公共事务的重要策划者。

到了19世纪下半叶和20世纪初,广东商人继续担当着这种角色,但已没有了他们欧洲同仁的合作。广东商人在本地资助了许多善堂,向城市人口提供各种形式的救济,尤其是包括免费种痘的医疗服务。最早的一个是爱育善堂,建于1871年,就在公所的旧址上,创立资金是6万银圆,此举引起了当时西方人的很大猜疑。传教士认为这一做法,是为了“向自己的百姓,并向世界展示他们能够维持自己的慈善机构,而且规模之大,把任何外国组织都比了下去”。他们认为管理善堂的富裕商人“太精明……他们愿提供大笔钱财,应该是他们另有图谋”。广州的政府日益衰弱,中外之间越发不信任,在这样日益恶化的环境中,当地大商人在公共事务中继续发挥作用是很自然的事情。这些善堂的活动包括种牛痘,所雇用的痘师在广东的偏远地方,甚至是在广西进行种痘。

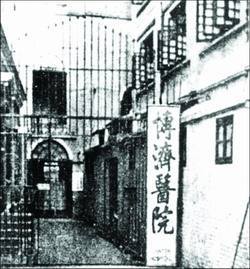

另一方面,1834年东印度公司在中国的商业垄断废除后,尤其是在19世纪40年代广州开放后,英国商人在推动种痘上的地位下降了。在这—时期,十三行的种痘善局关闭,直到1852年在从前的行商伍敦元、潘有度等人的资助下才重新建立。如同邱昶所记载的那样,他当时被授命负责这一机构。然而,1856年的大火烧毁了整个十三行建筑,公所也未能幸免。从19世纪60年代开始,传教医生们,尤其是日益增多的美国人在推动种痘之上积极活跃。嘉约翰于1859年在广州医院开办了痘科,每周四为孩子们种痘。除了为穷人种痘,广州医院还是随时为中国南方各地供应疫苗的地方,嘉约翰还准备了关于在温暖的气候下保存痘痂的小册子,在广州城散发。他介绍的应该是疫苗在甘油和玻璃管中保存的方式,这是当时欧洲研发的方法。

1859年嘉约翰建立的博济医院

然而,应该注意到,传教医生尽管对种痘有所贡献,但他们从未把种痘当作主要工作。整个19世纪教会医院报告的主要的内容是吸引中国人和西方读者的大手术,对于种痘,仅兼作实施,附带提及而已,种痘在他们的医疗活动中的重要性持续下降。1874年,嘉约翰在广州医院建立他的诊室15年后,很自豪自己做了1084例外科手术,但种痘只有250例。有意思的是,甚至皮尔逊也不喜欢种痘。在1816年报告中,他说:“现在我从亲手种痘这一繁重的、特别讨厌的任务中解脱了出来——我的责任只是检査脓疱。”这一工作缺乏光环,可能令绝大多数传教士对亲自操刀接种望之却步,而且也不再积极地推动它。在该世纪末细菌论的成熟引发了实验室医学建立之前,种痘作为一种从民间经验发展而来的技术并不能激发更多的医学新理论。因此,像皮尔逊—样,传教医生们情愿将此项工作留给当地痘师。

官僚的不介入

更令人惊讶的是广州种痘事业中没有官僚参与。在整个19世纪广州种痘普及化的过程中,官僚并没有真正介入,他们只是在种痘书籍中以诗词、书法等作静态的支持。这与其他省份地方官员积极参与的态度大相径庭。后者组织或开办的种痘局,从19世纪中期开始迅速发展起来。有一些广东官员在该世纪后期试图更积极地推动种痘,但没有成功。总督张树声(1824—1884,安徽人)1880—1881年在广州建立了一个新的种痘局,培训了40位低层候补官员作为痘师,并派他们至该省72个县进行施种。

张树声

但这一官方的努力却因为大众拒绝他们的服务以失败告终。这一努力的流产与上述提到的、《南海县志》记载的广州士大夫曾望颜于1828年在北京建立了最早种痘局之一,形成了有趣的对比。这一种由商会的负责人管理的痘局,成为一个成功的样板,其模式经常被其他种痘局所模仿。1847年商人兼官僚潘仕成也设种痘局,邀邱熺的儿子前往京城施种。早期商人以及当地痘师对广东种痘事业的积极参与,让后来的官僚已没有太多发挥的空间。

商人、传教士尤其是本土痘师的共同努力使得I9世纪初广州地区对牛痘的接纳迅速而且顺利。据皮尔逊的记载,“(1805年)英国商馆的活动从澳门移至广州时,种痘已得到人们一定程度的信任;在1805—1806年的冬春季节,以及天花肆虐之二月至六月间,前来接种的人极多”。而且,在他看来,牛痘在广州被接纳有一个模式:“牛痘先在下层社会传播很快,之后中等阶层的人也普遍接受,也因而常有上层人前来求助。”牛痘被接纳的进展异常顺利,皮尔逊也不得不承认:“所遇到的偏见阻碍,比预料的要少得多,特别在中国人社会。”结果,“天花疫灾的危害比从前要轻得多”。

这一进展在整个19世纪没有阻断,尽管在中国南方战争动乱频仍。19世纪50年代,香港总督德庇时(John Davis)引用皮尔逊的话说:“从各个方面看,牛痘在广东的发展已极为稳定……(种痘)即便偶尔失败——当然这极少见……总是能减轻天花发作的严重危害程度。”到了60年代初,广州医院的嘉约翰观察到牛痘接种的“好处,在广州及附近地区人尽皆知,甚至可能整个省的人都知道”。1878年黄宽从广州报道中提到,甚至是在农村都有职业的痘师,或单独作业施种,或受雇于绅士施种,并且“城市中至少95%的孩子都受益于牛痘”。广东人自己也意识到他们对这一新技术的独特开放性,正如1879年版《广州府志》的一位作者所评论的:“今粤人共知洋痘之善,惟岭外人尚有未深信者。”

广州的独特性

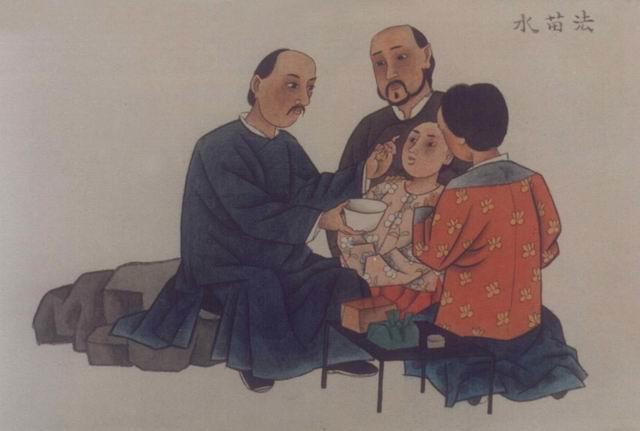

在早期接受种痘问题上,广州的确是个特例。在长达半个多世纪的时间内,这项技艺并没有在诸如上海、宁波、杭州、福州甚至是香港等大城市被全面接纳。主要的障碍似乎同欧洲一样,来自传统的人痘接种师。1850年,有报道说,尽管伦敦会的雒魏林(Lockhart)医生做了很大的努力,将牛痘术带到上海,但“多数人似乎不关心他们及孩子的性命是否能从中获得保障”。另一位在该市居住的外国人观察到:一般情况下,“人们一般习惯进行他们熟悉的人痘接种方式,几乎每个孩子都接种了人痘”。镇压太平天国后,中国的官僚和慈善家加入了上海传教士的行列,共同努力推动牛痘接种,但再次遭到顽固的抵制而告以失败。在主要的报纸《申报》上,一些文章描述了19世纪70年代牛痘推动者的种种困扰:诸如痘苗供应中断,人们对此技术的存疑,人痘师、传统的儿科医生以及卖药者的刻意打压。迟至1881年,上海的医官哲马森(Jamieson)抱怨这里的牛痘接种的普及甚至比不上广东和海南岛上的海口等地。

人痘接种方法之一的水苗法

在19世纪头10年,广州本土痘师所扮演的成功角色,不仅在中国是独特的,在亚洲也是如此。与日本和印度支那的比较就显示了这一点。在日本,最早的牛痘苗是由一位荷兰科学家在1820年带至长崎的,但以彻底失败告终,要到皮尔逊著作的中文译著引入后才看到转机。此书可能是由广州医院的美国传教医生伯驾(Peter Parker)于1838年带至日本的。该书的日文译本在1842年面世。第一个种痘诊所迟至1858年才由将军在江户建立。种痘作为完全意义上的公共卫生活动,直到19世纪60年代晚期才开始,是明治维新的一部分。至于印支半岛,按皮尔逊的记载,种痘是由一位为交趾支那(Cochinchina)国王服务的外科医生德斯皮奥(Despiaua)在1821年引入。此后,接种牛痘一事几乎全是由法国殖民地专家执行,极少有当地的痘师参与,此种情况甚至持续至19和20世纪交替之际,这是该地方牛痘接种停滞不前的主要原因。

印度支那和日本的例子显示,如同在欧洲一样,牛痘的成功传播在根本上有赖于国家的行政效率,或是医疗专业人员的积极推动。其他的例子,如19世纪的俄国,推动牛痘接种的是一个与国家密切关联的专业精英组成的协会。如此看来,广州在19世纪上半叶的情势的确独一无二。

结语

对19世纪初广州牛痘接种的研究显示了,这种新的、域外的医疗技术的引入是如何在传统社会中开辟了一个新的公共卫生空间。在这个过程中,本土牛痘师起了关键的作用,中外商人以及传教医生也付出了努力,而官僚却没有参与。在强大的、现代化国家必须要组织公共卫生这种意识出现之前,种痘的制度就是这样在广州建立起来了。

早期牛痘师的创业精神对于这一成功至关重要。他们的宣传努力以及他们苦心经营的与高层的关系为种痘的普及化铺平了道路。这带来了大量的种痘需求,使种痘成为一项有利可图的行业。这些机会吸引了新的加盟者,他们为更多的人口种痘,其中不少人与传教士或十三行商人所资助的机构并没有关系。

这种发展归因于广州19世纪初独一无二的社会条件:充满活力的商业传统,随处可见而且受欣赏的西方文化,这些条件后来造就了上海在20世纪初成为中国“最文明”的城市,正如鲁迅所评述的那样。由于外国人强有力和直接的管理,后来上海的国际性在19世纪后期得到提升,在许多方面超过了广州。然而,同样的因素在以后的岁月中继续影响着广州社会。例如,就公共卫生而言,由当地商会管理的善堂和医院在广东各地大量出现,融合了商业和医疗利益、西医与中医的实践。这些有着典型务实内容的机构,成为受中医或西医训练的当地医生发挥影响的公共舞台,他们在此躬身实践,提供医疗服务。广州行商设立的第一个种痘善局以及首批本土痘师的活动,显然昭示了这后来的发展。

(摘编自梁其姿《面对疾病:传统中国社会的医疗观念与组织》,中国人民大学出版社2012年1月出版。小标题为编者所加。)