孤独本能对社会束缚的反抗,不仅是了解一般所谓的浪漫主义运动的哲学的关键,也是了解一直到如今这运动的后裔的哲学的关键。在德国唯心主义的影响下,哲学成了一种唯我论的东西,把自我发展宣布为伦理学的根本原理。

从十八世纪后期到今天,艺术、文学和哲学,甚至于政治,都受到了广义上所谓的浪漫主义运动特有的一种情感方式积极的或消极的影响。连那些对这种情感方式抱反感的人对它也不得不考虑,而且他们受它的影响常常超过自知的程度以上。

浪漫主义运动在初期跟哲学并不相干,不过很快就和哲学有了关系。通过卢梭,这运动自始便和政治是连在一起的。但是,我们必须先按它的最根本的形式来考察它,即作为对一般公认的伦理标准和审美标准的反抗来考察,然后才能了解它在政治上和哲学上的影响。

这运动中的头一个大人物是卢梭,但是在有些地方他只是表现了已然存在的潮流倾向。在十八世纪的法国,有教养人士极其赞赏他们所谓的la sensibilité,这个词的意思指容易触发感情、特别是容易触发同情的一种气质。感情的触发要做到彻底如意,必须又直截又激烈而且完全没有思想的开导。善感的人看见一个困窘的小农家庭会动心落泪,可是对精心擘划的改善小农阶级生活状况的方案倒很冷淡。穷人想当然比有钱人要多具备美德;所谓贤哲,认为就是一个从腐败的朝廷里退出来,在恬淡的田园生活中享受清品乐趣的人。这种态度作为一时的心境来说,几乎在历代诗人的作品中都找得到。

莎士比亚的戏剧《皆大欢喜》

《皆大欢喜》里的流亡公爵表达了这种态度,不过他一有办法便回到他的公爵领地;唯独抑郁多愁的杰克斯是真心欢喜那森林生活。甚至浪漫主义运动所反对的一切人当中的十足典型波普也说:

谁把愿望和心计

囿于几块祖留的田亩,

甘心在自己的地上呼吸乡土气,

谁便有幸福。

在培养善感性的那些人的想像中,穷人总都有几块祖留的田亩,靠自己的劳动产品过生活,无需乎对外交易。是的,他们总是在凄惨的境况里把这些田亩逐渐失掉,因为上年纪的父亲不能再劳动,狡媚的女儿又在害着痨伤症,奸恶的受抵押人或混账的领主不是正准备攫走田亩,就是准备着夺去女儿的贞操。在浪漫主义者看来,穷人决不是都市里的,决不是工业界的;“无产阶级”是个十九世纪的概念,也许是同样浪漫化了的,却完全是另一种东西。

卢梭讲求已经存在的善感性崇拜,使它有了一个要不然就不会具有的幅度和范围。他是个民主主义者,不但按他的学说来讲是,按他的趣味来讲也是。他一生在长时期中是一个四处漂泊的穷汉,接受一些论穷困程度不过稍亚于他的人的好意照顾。他在行动上常常用糟到家的忘恩负义来回报这种关怀,但是在情感上,他的反应却是最热忱的善感性崇拜者所能想望的一切。他因为有流浪人的好尚,觉得巴黎社交界的种种拘束让人厌腻。浪漫主义者们跟他学会了轻蔑习俗束缚——最初是服装和礼貌上的、小步舞曲和五步同韵对句上的习俗束缚,然后是艺术和恋爱上的习俗束缚,最后及于传统道德的全领域。

浪漫主义者并不是没有道德;他们的道德见识反倒锐利而激烈。但是这种道德见识依据的原则却和前人向来以为良好的那些原则完全不同。从1660年到卢梭这一段时期,充满了对法国、英国和德国的宗教战争和内战的追忆。大家深深意识到混乱扰攘的危险,意识到一切激烈热情的无政府倾向,意识到安全的重要性和为达到安全而必须作出的牺牲。谨慎被看成是最高美德;理智被尊为对付破坏性的热狂之辈顶有力的武器;优雅的礼貌被歌颂成抵挡蛮风的一道屏障。牛顿的宇宙井然有序,各行星沿着合乎定则的轨道一成不变地绕日回转,这成了贤良政治的富于想像性的象征。表现热情有克制是教育的主要目的,是上流人最确实的标记。在法国大革命当中,浪漫主义前的贵族们默不作声地死去;罗兰夫人和丹敦是浪漫主义者,死时伴随有华美的辞句。

德帕迪约饰演的丹敦

浪漫主义运动的特征总的说来是用审美的标准代替功利的标准。蚯蚓有益,可是不美丽;老虎倒美,却不是有益的东西。达尔文(非浪漫主义者)赞美蚯蚓;布雷克赞美老虎。浪漫主义者的道德都有原本属于审美上的动机。但是为刻画浪漫主义者的本色,必须不但考虑审美动机的重要,而且考虑趣味上的变化,这种变化使得他们的审美感和前人的审美感不同。关于这方面,他们爱好哥特式建筑就是一个顶明显的实例。另外一个实例是他们对景色的趣味。约翰生博士对江浦街比对任何乡村风光更喜爱,并且断言凡是厌腻伦敦的人一定厌腻生活。卢梭以前的人假使赞赏乡间的什么东西,那也是一派丰饶富庶的景象,有肥美的牧场和哞哞叫着的母牛。卢梭是瑞士人,当然赞美阿尔卑斯山。

在他的门徒写的小说及故事里,见得到汹涌的激流、可怕的悬崖、无路的森林、大雷雨、海上风暴和一般讲无益的、破坏性的、凶猛暴烈的东西。这种趣味上的变化多少好像是永久性的:现在差不多人人对尼亚加拉瀑布和大峡谷比对碧草葱茏的牧原和麦浪起伏的农田更爱好。关于人对风景的趣味,游客旅馆本身供给了统计上的证据。

布雷克的绘画

浪漫主义者的性情从小说来研究最好不过了。他们喜欢奇异的东西:幽灵鬼怪、凋零的古堡、昔日盛大的家族最末一批哀愁的后裔、催眠术士和异术法师、没落的暴君和东地中海的海盗。菲尔丁和斯摩莱特写的是满可能实际发生的情境里的普通人物,反抗浪漫主义的那些现实派作家都如此。但是对浪漫主义者来说这类主题太平凡乏味了;他们只能从宏伟、渺远和恐怖的事物领受灵感。那种多少有点靠不住的科学,如果带来什么惊人的事情,倒也可以利用;但是主要讲,中世纪以及现时的中古味顶重的东西最使他们欢喜。他们经常跟过去的或现在的现实完全断绝了关系。在这点上,《老舟子吟》是典型,而柯勒律治的《忽必烈汗》也很难说是马可波罗写的那位历史君主。浪漫主义者的地理很有趣:从上都到“荒凉的寇剌子米亚海岸”,他们注意的尽是遥远的、亚细亚的或古代的地方。

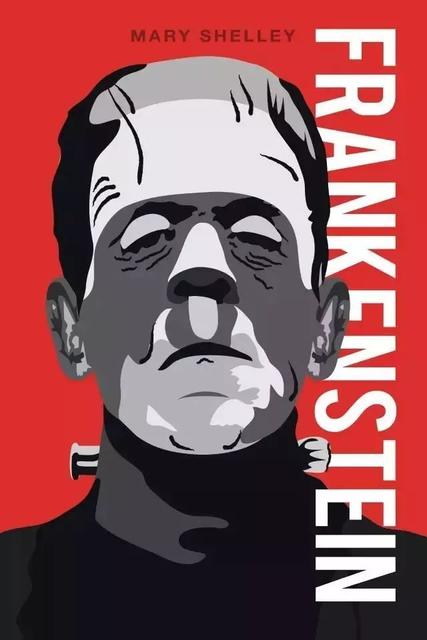

玛丽·雪莱的《弗朗肯士坦》是在阿尔卑斯山的浪漫情调的景色中与拜伦谈话的灵感启发下写成的,其内容几乎可以看成是一部寓言体的、预言性的浪漫主义发展史。弗朗肯士坦的怪物并不像俗语中把他说的那样,是不折不扣 的怪物,他最初也是个温良和善的生灵,渴望人间的柔情;但是,他打算得到一些人的爱,而他的丑陋倒激其那些人的恐怖,于是逼得他凶暴愤恨起来。这怪物隐着身形观察一家善良的贫苦小农,暗中帮助他们劳动。最后他决意让他们知道他:

我越多见他们,我要求得到他们的庇护和照顾的欲望越强;我的心渴望为这些温良可亲的人所认识,为他们所爱;看见他们把和美的容颜含情对着我,便是我的极度奢望了。我不敢想他们会怀着轻蔑和恐怖躲开我。

然而,他们真这样躲开了。于是他首先要求创造他的人创造一个类似他自己的女性,等这件事一遭到拒绝,他便致力把弗朗肯士坦爱的所有人一个一个杀害,不过,甚至在这时候,当他完成了全部杀害,眼盯着弗朗肯士坦的尸首,那怪物的·情·操依然是高贵的:

这也是我的牺牲者!杀害了他,我罪恶满盈;我此身的这位可怜的守护神受伤到底了!哦,弗朗肯士坦!你这宽宏大量、舍己为人的人啊!我现在求你饶恕我又有什么用?是我,毁灭了你所爱的一切人,因而无可挽救地毁灭了你。天哪!他冰凉了,他不能回答我的话……当我把我的可怕的罪孽总账浏览一遍时,我不能相信我还是从前那个在思想中对善德的美和尊严曾充满着崇高超绝的幻想的生灵。但事实正是如此;堕凡的天使成了恶毒的魔鬼。然而连神和人的那个仇敌在凄苦悲凉当中也有朋友伙伴;可是我孤单。

这种心理如果剥除掉浪漫主义形式,毫无不现实的地方,要想找类似的实例也不必要去搜寻重洋大盗或汪达尔人的国王。旧德国废皇在窦恩对来访的某个英国人慨叹英国人不再喜欢他了。伯特博士在他写的一本讲少年犯的书里,提到有个七岁男孩把另一个男孩弄到瑞珍特运河里淹死。这孩子的理由是无论他一家人或他的同年辈的孩子们,对他全不表示爱。伯特博士以好意对待他,结果他成了一个有身分的公民;可是并没有一个伯特博士来担任改造弗朗肯士坦的怪物。

可怪罪的倒不是浪漫主义者的心理,而是他们的价值标准。他们赞赏强烈的炽情,不管是哪一类的,也不问它的社会后果如何。浪漫爱情,尤其在不如意的时候,其强烈足以博得他们的赞许;但是最强烈的炽情大部分都是破坏性的炽情:如憎恶、怨忿和嫉妒,悔恨和绝望,羞愤和受到不正当压抑的人的狂怒,黩武热和对奴隶及懦弱者的蔑视。因此,为浪漫主义所鼓舞的、特别是为拜伦式变种的浪漫主义所鼓舞的那类人,都是猛烈而反社会的,不是无政府的叛逆者,便是好征服的暴君。

浪漫主义观点所以打动人心的理由,隐伏在人性和人类环境的极深处。出于自利,人类变成了群居性的,但是在本能上一直依然非常孤独;因此,需要有宗教和道德来补充自利的力量。但是为将来的利益而割弃现在的满足,这个习惯让人烦腻,所以炽情一激发起来,社会行为上的种种谨慎约束便难于忍受了。在这种时刻,推开那些约束的人由于内心的冲突息止而获得新的元气和权能感;虽然他们到末了也许会遭遇大不幸,当时却享受到一种登仙般的飞扬感,这种感受伟大的神秘主义者是知道的,然而仅仅有平凡德性的人却永远不能体验。于是他们天性中的孤独部分再度自现,但是如果理智尚存在,这自现必定披上神话外衣。神秘主义者与神合为一体,在冥想造物主时感觉自己免除了对同俦的义务。

无政府的叛逆者做得更妙:他们感觉自己并不是与神合一,而就是神。所谓真理和义务,代表我们对事情和对同类的服从,对于成了神的人来讲不复存在;对于旁人,真理就是他所断定的,义务就是他所命令的。假使我们当真都能孤独地过生活而且不劳动,大家全可以享受这种自主状态的销魂之乐;既然我们不能如此,这种乐处只有疯子有份了。

孤独本能对社会束缚的反抗,不仅是了解一般所谓的浪漫主义运动的哲学、政治和情操的关键,也是了解一直到如今这运动的后裔的哲学、政治和情操的关键。在德国唯心主义的影响下,哲学成了一种唯我论的东西,把自我发展宣布为伦理学的根本原理。关于情操,在追求孤独这件事与炽情和经济的必要之间,须作一个可厌的折衷。D.H.劳伦斯的小说《爱岛的人》里的主人公鄙夷这种折衷越来越甚,最后冻饿而死,但他是享受着完全孤独而死去的;可是如此程度的言行一致那些颂扬孤独的作家们从来也没有达到过。文明生活里的康乐,隐士是无从获得的,想要写书或创作艺术作品的人,他在工作期间要活下去,就必须受人服事。为了依旧感觉孤独,他必须能防止服事他的人侵犯他的自我,假如那些人是奴隶,这一点最能够圆满完成。然而热烈的爱情却是个较为困难的问题。一对热情恋人只要被看作是在反抗社会桎梏,便受人的赞美;但是在现实生活中,恋爱关系本身很快地就成为一种社会桎梏,于是恋爱的对手倒被憎恨上了,如果爱情坚强,羁绊难断,就憎恨得更加厉害。因此,恋爱才至于被人理解为一场战斗,双方各在打算破入对方的“自我”保护墙把他或她消灭。这种看法通过斯特林贝利的作品,尤其还通过劳伦斯的作品,已经众所周知了。

按这种情感方式讲,不仅热烈的爱情,而且连和别人的一切友好关系,只限于在能把别人看成是自己的“自我”的客观化的情况下才可能存在。若别人是血缘亲属,这看法就行得通,关系越近越容易做到。因此,人们强调氏族,结果像托勒密家系,造成族内通婚。这对拜伦起了怎样的影响,我们知道;瓦格纳在济克蒙特和济克琳德的恋爱中也流露出类似的感情。尼采喜欢他的妹妹胜过其他一切女子(固然没有丑事),他写给她的信里说:“从你的一切所言所行,我真深切感觉我们属于一脉同根。你比旁人对我了解得多,因为我们是出于一个门第的。这件事和我的‘哲学’非常调和。”

浪漫主义运动从本质上讲目的在于把人的人格从社会习俗和社会道德的束缚中解放出来。这种束缚一部分纯粹是给相宜的活动加的无益障碍,因为每个古代社会都曾经发展一些行为规矩,除了说它是老传统而外,没有一点可恭维的地方。但是,自我中心的热情一旦放任,就不易再叫它服从社会的需要。基督教多少算是做到了对“自我”的驯制,但是经济上、政治上和思想认识上的种种原因刺激了对教会的反抗,而浪漫主义运动把这种反抗带入了道德领域里。由于这运动鼓励一个新的狂纵不法的自我,以致不可能有社会协作,于是让它的门徒面临无政府状态或独裁政治的抉择。自我主义在起初让人们指望从别人得到一种父母般的温情;但是,他们一发现别人有别人的自我,感到愤慨,求温情的欲望落了空,便转成为憎恨和凶恶。人不是孤独不群的动物,只要社会生活一天还存在,自我实现就不能算伦理的最高原则。

(本文节选自《西方哲学史》)