中国是个历史悠久的国家,对历史的记载也十分丰富。每当发生一些事情时,国人会回顾历史,看看历史上有没有遭遇过类似的事,如果有,我们的先祖又是如何应对的呢。

值得注意的是,古今差异是很大的,如“卫生”,“卫生”一词来自于《庄子·庚桑楚》中的“卫生之经”,原本是单纯的卫护生命之意。这个词汇的现代意义完全是近代西方以及日本影响的结果,所以现在的很多做法在古代虽然可以找到相似的,但出发点或秉持的观念却未必一样。古人有很多经验之谈,也有一些只是碰巧的事,但有效还是硬道理。

疾病是不管古今人们都会遇到的问题,疾病的历史一直伴随着人类文明发展的过程。

早在先秦时期,人们就已经认识到“疫病”的可怕。《周礼》《礼记》中都有“以索室驱疫,大丧引”“民必疾疫,又随以丧引”等记载。

根据甲骨文和出土文物来看,早在夏商时期,人们已经养成了洗手、洗脚等卫生习惯,有利于防止疾病传播。

《礼记·内则》中说:“凡内外,鸡初鸣引......洒扫室堂及庭。”说明当时已经有早上起床之后把室内打扫一遍的习惯。

《诗经·唐风·山有枢》中,晋国人讽刺晋昭公“子有廷内,弗洒弗扫引”,可见不打扫卫生还会被国民鄙视。

虽然当时没有细菌、病毒等生物学概念,但人们已经察觉到,疫病的发生与季节有一定关系。如《周礼·天官·疾医》载“四时皆有疠疾,春时有痟首疾,夏时有痒疥疾,秋时有疟寒疾,冬时有漱上气疾。”

此外,疫情一般还是在大旱灾、水灾、虫灾之后发生,或在季节失调时发生,或在战争之后发生。

《晋书·食货志》记载:至于永嘉……六州大蝗,草木及牛马毛皆尽,又大疾疫……白骨蔽野。

《宋史·五行志》记载:建炎元年,金人围汴京,城中疫死者几半。

在这样的背景下,人们也很早就积累了隔离或是消毒防病的知识。

睡虎地秦简中记载,发现有人患上麻风等传染病时,应当送到规定地点隔离。

西汉元始二年,严重的旱灾和蝗灾带来了瘟疫。汉平帝下诏:“民疾疫者,空舍邸第,为置医药。”这是中国历史上比较早的关于设立公立临时疫病隔离医院的记载。当时由政府安排宅房作为隔离医院,用以治疗瘟疫患者。

古代医家提倡“大医治未病”,人们在日常生活中就要注意预防疾病了。

《吕氏春秋》中即有“九沸九度”的记述,提倡饮用开水。

贾思勰在《齐民要术》中提到用茱萸叶消毒井水。

隋代医家巢元方主持编纂的《诸病源候论》是中国第一部专论疾病病因和证候的著作。书中认为疫病流行的原因之一是“节气不和,寒暑乖候引”,提出疫病的预防“须服药及为法术以防之”。书中记载的“蛊毒”,很多学者认为就是现在的血吸虫病。

孙思邈在《千金要方》中,不仅总结了许多治疗传染病的方剂,还提出用熏药法进行空气消毒、向井中投入药物给水消毒等消毒法。他提倡注意个人卫生,养成良好的生活习惯:“要常习不唾地”——不随地吐痰;“勿食生菜、生米、陈臭物”——米和菜都要做熟再吃,腐烂的食物不要吃;“食毕当漱口数过”——吃完饭要漱口;“食毕当行步踌躇”——饭后走一走,活到九十九。

李时珍《本草纲目》记述“天气瘟疫,取出病人衣服于甑上蒸过,则一家不染”等。

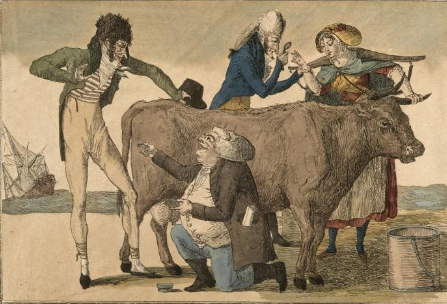

中国人还发明了一种主动挑战的天花的技术——人痘接种。据记载,早在公元980—1567年间人们就根据经验发明了人痘接种术,即用天花病人身上痘疹疱里的痘浆、痘疮结痂、或是用天花病人穿过的沾有天花痘浆和痘疹的衣服,去感染未患过天花的人。

这种操作的感染源毒性一般较弱,人体自身的免疫力能够抵抗并产生抗体,自愈后从此不再受天花困扰。但是人痘接种法应用的初期,种痘术还不够成熟,医生对这种预防法的掌握也不够熟练,种痘失败率较高,甚至没法控制好天花的毒性,种痘不成,反而危及健康人的生命。直到明清之际,这种方法才逐渐成熟,也传到了国外,近到朝鲜、日本,远到欧洲诸国,启发了欧洲牛痘接种的出现。

这些做法都为当时中国人预防、治疗疾病做出了重要贡献。

而近代消毒观念的形成和发展正是在兴起于西方的现代医学、微生物学、流行病学、化学、物理学等相关学科的发展中被逐步推进。

在医院消毒开展以前,各科疾病的病死率都很高。19世纪中叶,塞麦尔维斯对维也纳大学附院两个产科病房产妇的产褥热病死率进行了对比分析后,首创了临床医学消毒的范例。

1857年,威尔士要求手术前必须严格消毒手和手术器械。李斯特采用石碳酸消毒创面、医生的手和器械,使骨折病人病死率大大下降,开外科消毒之先河。

1880年基尔默出版了《现代外科抗菌伤口处理方法》,为外科手术消毒提供了理论和实践基础。临床医学的需要促进了医院消毒工作的开展,消毒工作的开展大大地降低了各科住院病人的病死率,提高了医疗质量和临床医生对消毒重要性的认识。

1890年,霍尔斯特德在外科手术中倡导使用外科手套。

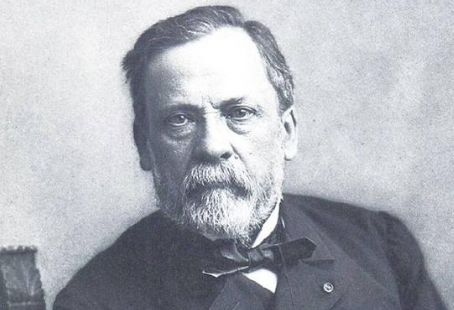

19世纪下半叶,巴斯德等发现细菌,奠定了现代微生物学的基础。自此,医学界越来越多地寻求和描述细菌,短时间内便发现许多传染病的病原体和与疾病有联系的细菌。

巴斯德

科赫在《创伤感染原因的研究》和《病原微生物研究》中,不仅阐述了各种细菌的形态和生物学特征,并介绍了灭菌方法。

19世纪初,随着工业的发展,自来水厂兴起,早期的自来水只是把从江河中抽来的水送至工厂,供工业生产用的工业自来水,并不实施消毒。人们饮用工业自来水曾引起过无数次的霍乱、伤寒、痢疾等肠道传染病的水型爆发或流行。

1854年,伦敦霍乱流行。约翰斯诺通过调查证明霍乱由被粪便污染的水传播,他认为霍乱是由一种能繁殖的由水传播的活细胞所致。并推荐几种实用的预防措施,如清洗肮脏的衣被,洗手和将水烧开饮用等。对自来水实施消毒处理后,在供应安全用水的城市,霍乱不再发生。饮水消毒在预防和消灭肠道传染病中起了巨大作用。

约翰·斯诺

与此同时,物理学与化学新技术的发展为消毒方法的更新提供了有利条件。电离辐射自1953年用于医疗器材的灭菌以来,由于辐射灭菌不使物品升温、穿透力强、方法简便且节约能源消耗,使用频率越来越高。

预真空压力蒸汽灭菌器在实践中解决了压力蒸汽灭菌器中冷空气排除的问题,其蒸汽对被消毒物品的穿透快速,灭菌快,极大程度节约了人力、时间和能源。

此外,微波消毒也是物理学技术开发、应用的成果。微波可穿透玻璃、陶瓷、塑料及纸张,热传导迅速均匀,物品可以在用上述材料包装密封以后进行灭菌。

科技的进步给我们的生活带来了诸多便利,不仅简化了我们旧有的一些习惯,还为我们提供了新的生活方式。