早在公元前1200年,希腊迈锡尼文明时代,就有采用燃烧硫磺熏蒸净化空气的习惯。此后一段时间,消毒剂的进展更多体现在农业方面,这一方面,其实苏美尔人走得更前。他们早在公元前2500年左右就已使用硫作为杀虫剂。

中国古人使用的药物范围来源很广,有矿物、本草植物等,并发现了一些药物的驱虫、消毒功能。端午节习俗中插艾草、喝雄黄酒的行为就是一个很好的例子。

雄黄酒

还有水银、朱砂等矿物也被人们用来炼丹,或是作为消毒药物。这些矿物虽然带有毒性,但在古人“相生相克”的世界观中,这些毒性不是大问题。且消毒这一做法,从另一个角度看,便是要首先杀死能威胁我们健康的微生物,自然需要一点“杀伤力”。

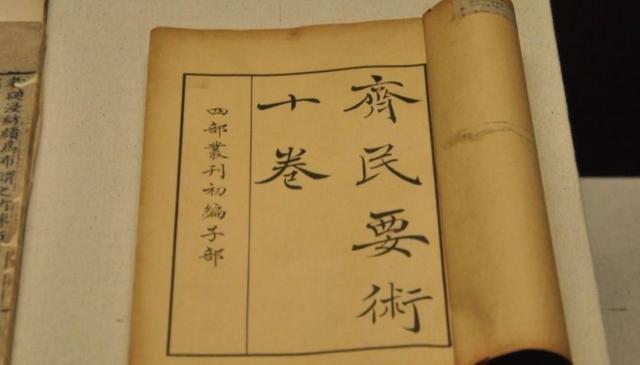

贾思勰在《齐民要术》中就提到用茱萸叶消毒井水。孙思邈在《千金要方》吸收了这种做法,改进投入的药物,效果更好;还提出用熏药法进行空气消毒。

熏香消毒的方法也有力地促进了中国的制香行业,除了专门的消毒功效外,一些清心提神的熏香也被研制出来。

中国有炼丹术,西方有炼金术。在炼金术影响下发展起来的化学是近代科学中的重要力量。

在1705年,升汞(HgCl2)开始用于木材防腐和种子消毒;1761年,舒尔特斯首次将硫酸铜用于防治小麦黑穗病;1802年,威廉·福赛斯首次制备出石灰-硫磺合剂,并应用于防治果树白粉病。

1811年,英国化学家汉弗里·戴维发现了二氧化氯,他把这种黄绿色的气体称为优氯。戴维用硫酸将氯酸钾酸化,制造了这种气体。

汉弗里·戴维

1940年,泰勒及其同事报道了一种具有强烈漂白性质的新型化学商品——亚氯酸钠。如今,二氧化氯作为消毒剂、漂白剂、脱味机、清洁剂在其相关领域中正得到非常普遍的应用。

1820年,漂白粉问世,此后被用作感染创伤的治疗和饮用水的消毒中。这一由氢氧化钙、氯化钙,次氯酸钙组成的混合物,在今天仍然被作为重要的消毒灭菌剂。

1839年,碘酊即医院中消毒常用的碘酒被研制出,但其特性与效用在当时并未被研制者认识到。一直到1862年美国南北战争时,其卓越的消毒效果才被人们认识。

如同物理学史上总有几位绕不开的人物,在医学消毒的历史上也有几位无法回避的存在。

首先就是被称为近代微生物学奠基人的路易·巴斯德(1822—1895)。他发现并研究了微生物的类型、习性、营养、繁殖、作用等,把微生物的研究从主要研究微生物的形态转移到研究微生物的生理途径上来,从而奠定了工业微生物学和医学微生物学的基础,并开创了微生物生理学。

路易·巴斯德

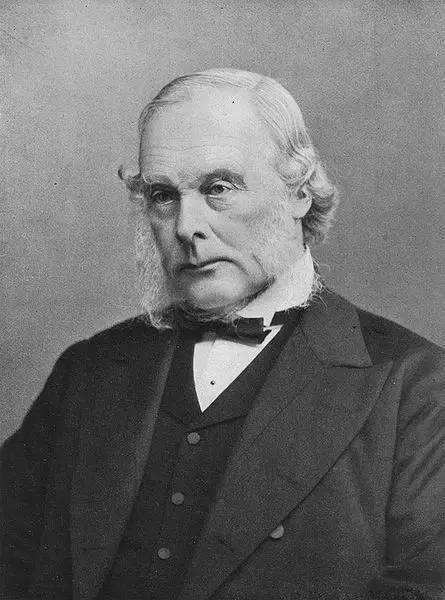

在巴斯德微生物研究基础上更进一步的约瑟夫·李斯特(1827—1912),他是英国维多利亚时代的外科医师,也是外科消毒法的创始人及推广者。在他那个年代,医学界普遍缺乏消毒意识,使得当时外科手术的成功率不高,无法得到普遍实行。但是,李斯特经过观察发现,皮肤完好的骨折病人一般不易发生感染,便提出设想,即感染是因为外部因素造成的。

1864年4月7日,巴斯德发现微生物的存在,为李斯特的设想提供了理论上的依据。1865年,当时他在格拉斯哥大学担任外科医学教授,首先提出缺乏消毒是手术后发生感染的主要原因。李斯特采用石碳酸消毒创面、医生的手和器械,使骨折病人病死率大大下降,开外科消毒之先河。

1867年他发表论文公布了这一成果,不到10年就使手术后死亡率从45%降到15%。挽救了亿万人的生命。而其论文中有关外科无菌操作技术的论述,其中大部分原则仍沿用至今。

约瑟夫·李斯特

李斯特使用石炭酸进行外科消毒后,1860年,库兴·迈斯特也将其用作消毒剂。后来,苯酚被作为一些杀菌剂、防腐剂的合成原料而被广泛使用。随着应用的进一步扩大,它的毒性也被人们进一步认识到,2017年10月27日,苯酚被列入世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单。

1904年,维尔金指出,甲、乙、丙、丁、戊醇有杀菌作用。1926年,蒂里等观察到,醇类的杀菌作用从甲醇到辛醇逐渐增强。

与此同时,更多类型的农业杀菌药剂也相继出现。如1934年,二硫代氨基甲酸衍生物(福美类农药)被研制出。1942年,种子处理剂四氯苯醌,2,3-二氯萘醌问世。1943年,乙撑双二硫代氨基甲酸衍生物(代森类农药)。1952年,含有三氯甲硫基(—SCCI3)的杀菌剂如克菌丹问世,随后又出现了灭菌丹。

20世纪30年代,甲醛的应用在化学消毒发展史上建立了一个里程碑,因此甲醛被誉为第一代化学灭菌剂。醇类也是发现比较早的一类化学消毒剂,如常用的酒精主要成分就是乙醇。

1949年,美国菲利普、史密斯等人研究了多种化合物的杀菌作用,发现了环氧乙烷,并且研究了其灭菌条件及影响因素。环氧乙烷被誉为第二代化学灭菌剂。

1954年,戴维斯研制成氯己定(洗必泰),它虽然是一种低效消毒剂,但其消毒效果已被公认。

化学消毒剂效果显著,除了在医学上拯救了数以千万的生命,还应用在农业上,杀灭害虫提高粮食产量。然而,广泛使用化学消毒剂也可能带来灾难。

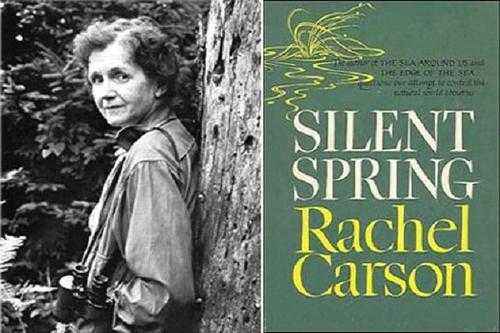

1962年,《寂静的春天》出版。在这本书中,卡森以生动而严肃的笔触,描写因过度使用化学药品和肥料而导致环境污染、生态破坏;指出人类用自己制造的毒药来提高农业产量,无异于饮鸩止渴,人类应该走“另外的路”。

卡森与《寂静的春天》

1962年,美国的派普筛选了醛类化合物,发现了戊二醛一经碱化便有良好的杀芽孢作用。后续研究表明这种消毒剂具有广谱、高效、气味小、低毒、对金属腐蚀小的优点。20世纪70年代以来广泛应用于医学灭菌,被称为冷灭菌剂,并被称为第三代化学灭菌剂。

20世纪70年代初期,李世新等研究了过氧乙酸的合成工艺及其在消毒上的应用,在此后的10多年中,过氧乙酸在我国广泛应用。

1978年德国的亨氏·艾格斯珀格等合成了过氧戊二酸并研究了其杀菌作用。我国刘贤政等研制出了固体过氧戊二酸,此后也广泛运用于消毒和灭菌中。

现在,人们在使用化学消毒剂时,越来越注意它可能造成的污染。同时,科学家们也在不断研发对环境副作用更小的消毒剂。科技的发展需要时间,也是一个不断进步的过程。