重庆筑城历史可追溯至先秦巴子江州城,巴国先后在枳(今重庆涪陵区)、江州(今重庆渝中区)、垫江(今重庆合川区)建都。

秦国张仪筑城

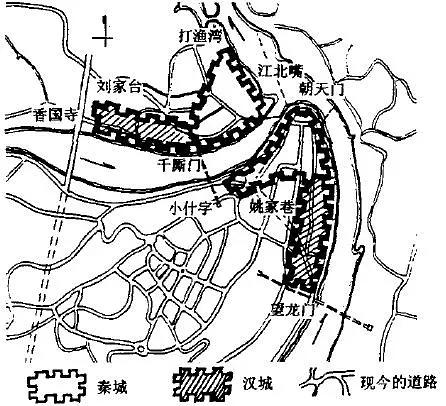

秦惠文王更元九年(前316年),张仪带兵灭巴之后,屯兵江州,筑巴郡城(江州城),是重庆建城之始。城址在今渝中半岛。秦朝统一之后,在全国推行郡县制,巴郡为其一,江州城为巴郡郡治。汉朝时巴郡称江州,由益州刺史部管辖。东汉城址曾迁于江北嘴一带,即北府城,渝中半岛的城称南城,可能在三国末年城址又迁回南城。

秦汉江州城

蜀汉李严筑城

三国时,蜀汉李严“更城大城”,城墙“周回十六里”(约6640米),从朝天嘴向南沿大小梁子推移到南纪门一线,北靠金碧山,此后,渝中半岛一直是重庆的政治军事经济中心。

李严筑城

魏晋南北朝时期,巴郡先后是荆州、益州、巴州、楚州的辖区。

隋文帝开皇元年(581年),废郡置州,通行州县二级制。因渝水(嘉陵江)绕城,故改为渝州,治巴县。也是重庆简称“渝”的来历。隋炀帝恢复郡县制,复为巴郡。唐代又恢复州县二级制,高祖武德元年(618年)称渝州,后为剑南道辖地。

宋崇宁元年(1102年),徽宗以“渝”有“变”之意,改渝州为恭州,属夔州路管辖。淳熙十六年(1189年),宋光宗先封恭王,后即帝位。从唐代开始,皇帝驻跸过的州升为府,于是升恭州为重庆府,重庆由此得名。重庆的行政地位也随即提高,府虽与州同级,但因曾是皇帝驻地,地位又略高于州。

南宋彭大雅筑城

南宋末,彭大雅所筑城墙规模推测已向北扩展至洪崖洞、安乐洞一线,西线推进到临江门南下较场口、南纪门一线,也是明洪武指挥使戴鼎筑城的西线。

彭大雅筑城

明初戴鼎筑城

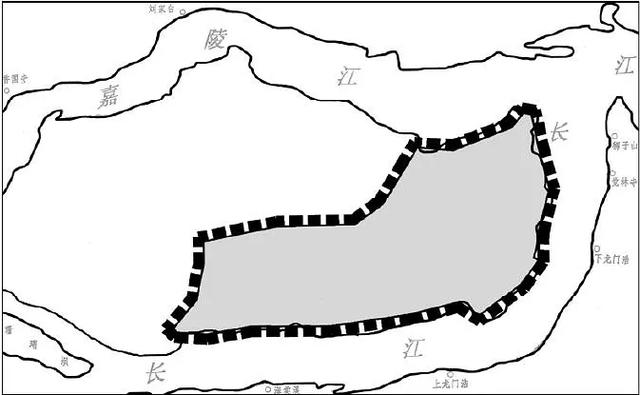

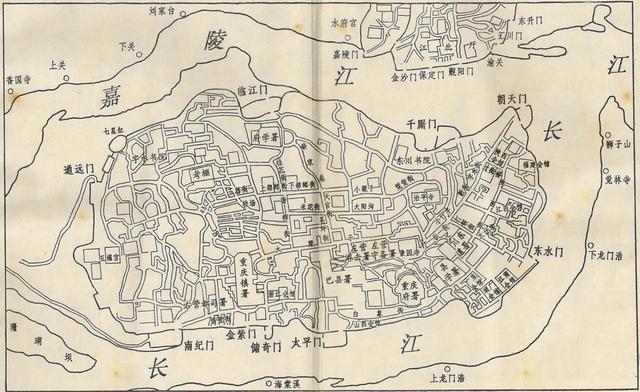

明初戴鼎“因旧址砌石城”,城墙高1.8丈(约5.886米),周围2136丈(约7000米),南北已分别临近长江、嘉陵江一线。

清代在明代石墙基础上不断补修,扩大了城墙规模,高度增加至10丈,城墙周围已经增至2666.7丈(8720米)。

清末重庆城

明清以来,重庆城门一直保持九开八闭,朝天、东水、太平、储奇、金紫、南纪、通远、临江、千厮九门为开门,翠微、金汤、人和、凤凰、太安、定远、洪崖、西水为闭门,部分城门名称有变化。