手机还剩多少电?够你看完电池的前世今生吗?

文/全历史 陆伯让

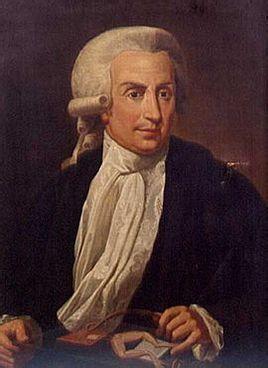

1827年3月5日,意大利物理学家伏打逝世,享年82岁,他发明了最早的电池——伏打电堆。

而在此之前,电学研究的是静电,通过起电机摩擦获得电荷,将这样辛苦得到的电收集在莱顿瓶里。

电流?那就没办法搞了。

伏打用含食盐水的湿抹布,夹在银和锌的圆形板中间,堆积成圆柱状,就可以产生比较稳定的电流。只要将不同的金属片插入电解质水溶液,获取电流,通称伏打电池。

这个电池和我们现在说的电池差距很大,但是这已经是那个时代最先进的发电装置了。

为了纪念伏打的贡献,电压的国际单位制就使用了他的名字:伏特。

伏打能发明出电池有两个很重要的原因,一是伽伐尼的影响,二是当时的电学研究成果。

首先说说伽伐尼的“死蛙运动”。

1780年,伽伐尼解剖青蛙的时候,发现手术刀接触金属盘里的青蛙时,蛙腿抽搐,和莱顿瓶电击蛙腿时会抽搐的情况一样,说明有电流。几年后,有人从南美带回了电鳗,他更确认了动物体内存在“生物电”,能通过金属激发出来。

作家玛丽·雪莱因此猜想生物电会影响生死,写出了世界上第一本科幻小说《弗兰肯斯坦》:主人公被科学家多次电击后复活,成为怪物。

伽伐尼的“生物电”发现引起了人们的极大兴趣:有生物电!那只要找对方法就可以产生电流!伏打也是其中一员,改良了伽伐尼的试验,提出了自己的见解。

第二,再看当时的电学成果。

早在17世纪,吉尔伯特区分了电和磁,正式给电命名。1745年,克莱斯特发现:把带电体放在玻璃瓶内可以把电保存下来,于是发明了莱顿瓶。人们利用这种瓶子做各种实验和表演,电击老鼠、打火花,同时电击七百个修士表演给给法王路易十五看。那个年头,科学家都喜欢给贵族表演,获取支持。

1752年,富兰克林在雷雨天放风筝,识破雷电的本质是和摩擦产生的电荷一样。天神的秘密被揭开,无论是贵族还是贫民更加热衷电学。

伏打发明的电池,让电学从静电研究直接跨入电流研究,大家再也不用苦兮兮地摩琥珀、揉皮革、搓玻璃,冒险找雷劈了。

电学研究迎来了新时代的时候,伏打的祖国意大利也处于巨变之中,伏打和许多科学的命运在时代巨浪中沉浮。

拿破仑带领法国军队入侵意大利。

此时法国正进行大革命,要破坏其他国家结成的反法联盟,尤其是奥地利,它一直和法国作对,还统治着意大利北部,但最终法国的卫国战争变成了侵略,因为富庶的意大利可以作为粮食和资金来源。

伏打的电池引起了拿破仑的兴趣。1801 年拿破仑在巴黎召见伏打做演示,高兴地赠予伏打一枚金质勋章,还赐封了伯爵。

拿破仑本身热爱科学,提出了数学定律:拿破仑法则,爱和科学家打交道,数学家拉普拉斯是他的老师,虽然他也有过把发明蒸汽船的富尔顿当成骗子赶走的事。

在当权者和时代变革之前,科学家们即使有着如何伟大的发明与成就,也只是被时代裹挟的一朵小浪花。

伏打很幸运,对拿破仑亲近,获得爵位和财富、名誉,在拿破仑倒台后,奥地利重新统治意大利,伏打和奥地利皇室也保持良好关系,在大学中享受优渥的待遇,安享晚年。

而伽伐尼在法国要求学者们宣誓效忠时,拒绝向侵略者宣誓,被剥夺了职位,也没有退休金,穷困潦倒地死去。

而最惨的则是近代化学之父:拉瓦锡,他还和伏打一起做过实验,你学过的中学化学基础都来自他:命名氢、氧、硅,发表第一个现代化学元素列表,提出氧化说等。但因为他是法国的税务官,大革命时期被诬告处死,成为法国推翻皇族统治的牺牲品之一。

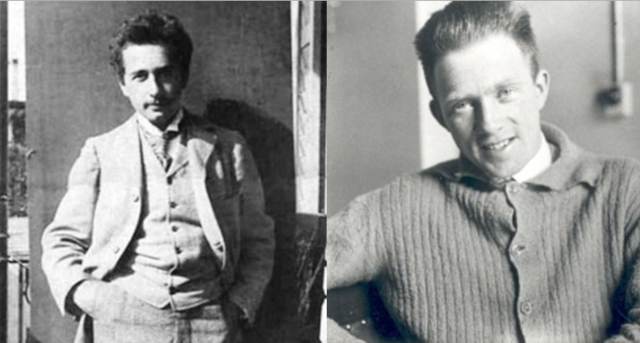

近代,科学家们在战争和政局中的抉择更加关键,不仅仅是关系自己的生死,更是关系着数以百万计人的生命,比如二战时,在美国以爱因斯坦为首的科学家,在德国以海森堡为首的科学家,他们的竞争影响着全人类的命运。

伏打幸运地躲过了当时欧洲大陆上的风浪,它的伏打电堆被顺利地继承和发展了下去,此后两百多年里,人们一直在改进。

电池的发展也有着时代的特色。

伏打刚发明伏打电堆的时候,工业革命以及英法争霸,使得专门培养科学家的体制出现了。

英国有英国皇家学会,那法国就要有更为专业、政府供养的法国科学院;一直都是富庶之地的意大利,则历来都是学者聚集之地。

伏打的研究生涯在这三个地方都学习和工作过,电池的每一次重大改进发展基本都是这几个国家的科学家。

除了科学的体制化,战争也会促进电池的发展。

1887年干电池出现后,电池理论和技术就没怎么发展,但是二战后,为了实现重负荷用途,诞生碱性锰锌电池、密封的镍-镉电池。

到了70年代,中东战争爆发,阿拉伯世界为了打击以色列和它的支持者,让石油大涨价引发石油危机,于是电池再一次改进,出现锂电池,1985年创建了首个商业上可行的锂离子电池,可以反复充电。

因为锂容易产生化学反应,锂电池很容易爆炸,随着技术改进,越来越安全,大家经常听到说手机爆炸,就是锂电池的问题,所以现在的手机不允许拆卸后盖了,防止锂电池产生反应而爆炸。

从伏打那一堆铜、银、抹布,到现在小小一块可以反复充电的手机电池,已经200多年了。看完这篇文,你看看手机还有多少电量?

时代的巨浪中,科学家带着各自不同的命运走向死亡,但是科学的精神永恒,与全人类同在。

历史评价

“伟大而神秘的自然界面前的帷幕被天才揭开了一角。”

——拿破仑一世