梁漱溟

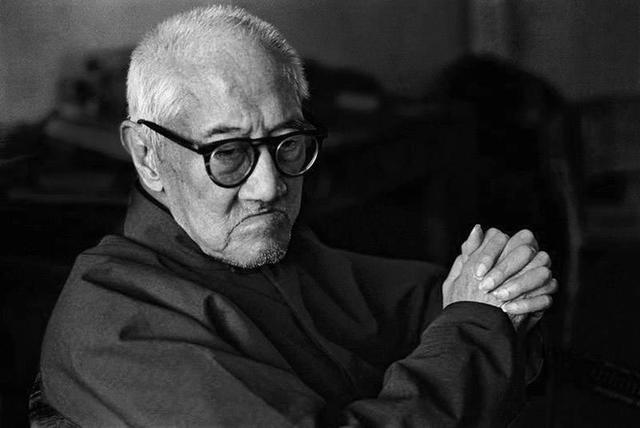

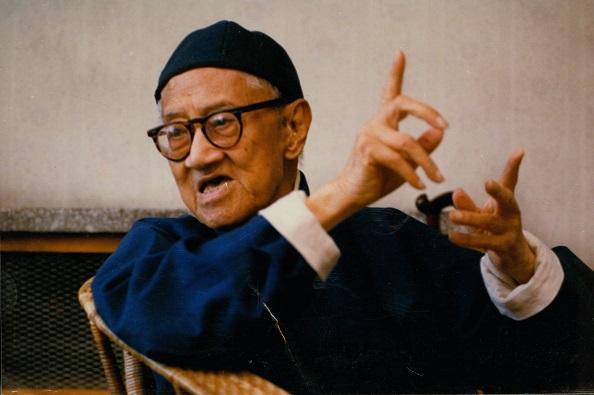

梁漱溟(1893年10月18日—1988年6月23日),蒙古族,原名焕鼎,字寿铭,曾用笔名寿名、瘦民、漱溟,后以漱溟行世。原籍广西桂林,生于北京。因系出元室梁王,故入籍河南开封。中国著名的思想家、哲学家、教育家、社会活动家、国学大师、爱国民主人士,主要研究人生问题和社会问题,现代新儒家的早期代表人物之一,有“中国最后一位大儒家”之称。

梁漱溟受泰州学派的影响,在中国发起过乡村建设运动,并取得可以借鉴的经验。一生著述颇丰,存有《中国文化要义》、《东西文化及其哲学》、《唯识述义》、《中国人》、《读书与做人》与《人心与人生》等。1988年6月23日,在北京逝世,享年95岁。

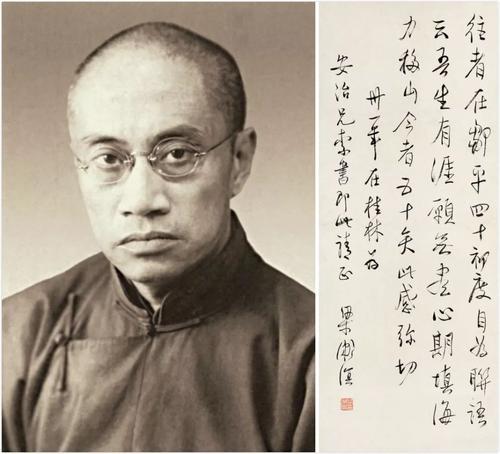

梁漱溟一直倾慕佛家出世思想,吃斋茹素,年近三十不娶。父亲屡屡催逼,他一口拒绝,毫无商量余地。不料,父亲死后两年,由于做《东西文化及其哲学》之讲演,竟渐起意于室家。一次与友人伍伯庸先生谈及此事,伍先生问其择妻条件,梁氏对曰:“在年龄上、容貌上、家世上全不计较,但愿得一宽和仁厚之人。不过,单是宽仁而缺乏超俗的意趣,似乎亦难与我为偶;有超俗的意趣,而魄力不足以副,这种人是不免要自苦的;所以宽仁超俗而有魄力者,是我所求。这自然不容易得,如果有天资大略近乎这样的,就是不识字亦没关系。”伍伯庸不禁面生喜色:“你真能这样彻底吗?当真能够这样,那我现在就可以给你介绍一个可意的。”原来伍伯庸的小姨黄靖贤年届28岁,尚未婚配,家境甚苦,原来的旗籍武职,辛亥后渐不发旗晌,没有求学机会,至今没说定人家。梁漱溟要求先见一面,伍伯庸说黄家守旧,得设法进行。在那次决定性的会面上,黄靖贤小姐衣着甚不合时样,气度又像个男子,同姐姐伍夫人站在一起,颜色反而见老。梁漱溟说:“凡女子可以引动男子之点,在她可说全没有。”

不过,婚还是马上订下来了。如此容易的订婚,老大难问题一下子解决了,梁家(包括梁本人)都十分诧异。当然,依梁漱溟的修养,对待如此大事断不至没有一番考虑。他后来在1935年8月作《悼亡室黄靖贤夫人》一文直白:“在我实经过了一番考虑。我第一想:我大概不会从交游女朋友中自己择婚的,势必靠旁人为留意;旁人热心帮助我的,自亲兄妹以至远近长辈亲戚亦很多,但究不如相知的师友其眼光可以与我相合。我反问自己,如果当真着重那些性情秉赋的条件,就必须信托师友;而朋友中伍先生所说的话,尤值得考量。第二我想:伍先生的话,在他自己是绝对真实的,我可以相信。他的观察力假令再有半数以上的可靠,那么,这女子便亦很有可取了。同时我想到,我先父假令在世,一定乐意这事。因为先父的脾气,每喜对于真有点价值可取的人,埋没风尘,众所不识者,特别识拔,扬举出来;他要主张我娶这女子,是可揣想得知的。第三我想到:我们那天会面时,伍先生当下径直点破见面为的议婚,而他则盼望我们一议而成,马上结婚,实在太唐突了这女子。如果不成事实,殊觉对不住她,于是就这样决定了。”

订婚当年,即1921年11月13日成亲。婚后,起先几年磨合欠顺,越往后越生出爱意来,属于那种典型的“先结婚后恋爱”。由于梁漱溟在得二子后,还想要一女,故黄靖贤在两度小产后再次妊娠,竟死于“前置胎盘”的难产。梁氏痛绝,在悼文中发愿——“我此后决不续娶,不在纪念她的恩义,表见我的忠贞;而在不应该糟塌她留给我的这个机会。我将有以用我这机会,改变我的生活。所以我今后为社会的努力,任何一分的努力,我将使知交诸友都认识这是出于我对于我靖贤的成全。这或者是我于万分对不住靖贤之中,求得一个补赎的路吧!”至于梁漱溟最终决定续婚,这是后话。

年轻时的梁漱溟

梁漱溟择偶,趣味良多,但最令人感怀的还是中国士子的那股豪气,即多为别人 着想。 “如果不成事实,殊觉对不住她,于是就这样决定了。”此外,面对伍伯庸的“推销”,梁漱溟毫不起疑,归为“举贤不避亲”,信之任之。事实也证实朋友没有坑他。