重新审视瘟疫史,至少在很大程度上可以重新唤起人们对自然以及未知领域的敬畏之心。

来源:表情独异的面庞

作者:中国政法大学法学院副教授萧瀚

《沉睡的维纳斯》(Sleeping Venus 或 Dresden Madonna)可能是极少数最著名的世界名画之一,但画家本人——威尼斯画派三剑客之一乔尔乔内,却并没有另两位画家提香和丁托莱托那样的盛名,因为他画作不多,32岁即染疫身亡——1510年的威尼斯还被浸泡在鼠疫中,时隔66年后的1576年,乔尔乔内的同学、被誉为“群星中的太阳”的提香,已到了88岁高龄却还是感染鼠疫去世。

同代大艺术家时隔那么多年却都罹患鼠疫并不奇怪——提香躲过了第一次瘟疫,但没有躲过第二次,根据美国医学史家斯蒂芬·库尼兹(Stephen J. Kunitz)的研究结论,“1350至1720年间,每一代欧洲人都会经历至少一次现在称为鼠疫的黑死病。”

疾病,尤其是那些传染性极强的传染病,即人们通常所谓瘟疫——包括但不限于鼠疫,对人类文明影响巨大,却并未得到人们的充分关注,即使是专业的历史学家,也常常对它嗫嗫喏喏、欲言又止——在重大的历史关头,瘟疫是个让事情丧失复杂性从而剥夺历史学家展示智慧机会的尴尬事实。在战争史里,瘟疫尤其会让那些胜利者脸上无光,将勒石建碑过凯旋门变成贪天之功,所以胜利者书写的历史里,总要有意无意地删除瘟疫的存在。

然而,人类作为微生物的重要宿主,无论是否承认,即使可以忽视那些对人类无害或友好的微生物,至少无法忽视那些已经表现为疾病的不友好微生物,不仅应该重视如何对付它们,还需要重新审视人类自身文明史中与它们割不断的联系。即使科学昌明如今日,病菌、病毒、衣原体、支原体、立克次体等微生物对人类的危害依然无法消除,道高一尺魔高一丈,诚非虚言,人类依然有必要时刻自我警醒自我惕励。

瘟疫改变历史

与通常的历史学家们相比,疾病史学家们也许更清楚瘟疫对人类的巨大影响。早在麦克尼尔提出微寄生与巨寄生动态均衡论之前,美国就已有细菌学家和免疫学家汉斯·辛瑟尔于1935年出版《老鼠、虱子和人类:一部全新的人类命运史》。辛瑟尔以其职业的敏感,在阅读历史过程中注意到了许多人不那么在意的数据,这些数据使他抛弃了过往人们最常见的帝王将相史观。他以大量的历史事实雄辩地证明了疾病尤其是瘟疫对人类历史的重大影响,忽视这种影响是自欺欺人的虚假历史。受辛瑟尔著作的启发,后来的许多疾病史学家和普通历史学家也日渐注意瘟疫对人类文明的影响,包括在这个领域获得斐然成就的麦克尼尔和戴蒙德。辛瑟尔的这一独特视角比麦克尼尔1976年出版《瘟疫与人》早了41年,比戴蒙德《枪炮、钢铁、细菌:人类社会的命运》早了64年,虽然在关于疾病和流行病影响人类文明方面他没有着力于提出原创性的系统理论,尤其是没能取得麦克尼尔那样的巨大成就,但这本书率先指向的独特视角本身就是一个了不起的成就。

沿着这些前人的视线,可以看到许多以前可能熟视无睹的“新”历史。

伯罗奔尼撒战争期间的公元前430— 427年,雅典大疫,死亡人口近半,雅典几乎被摧毁——肉体和精神的双重摧毁。雅典统帅伯利克里家族几乎死绝,只有他和情人阿斯帕西娅生的儿子幸存,伯利克里自己也死于这场瘟疫。如果没有这场瘟疫,陆路可守海陆可攻、物资充足、贸易畅通的雅典不可能败于斯巴达——而这彻底改变了地中海的政治版图,为后来的亚历山大帝国时代奠定了基础。现代病理学家根据修昔底德对疫情与症状的记载,多推断此疫为斑疹伤害,也有认为是鼠疫的,但谨慎的史学家如麦克尼尔则认为无法确定。

中国历史上也是个瘟疫多发国家,据医学史家们统计,从公元前七世纪到20世纪的2700年里,中国光是规模较大的瘟疫就爆发过七百多次,王朝末年常常让人瞠目结舌的人口死亡数,其主力通常来自于大规模瘟疫。两宋享祚319年,爆发了220次瘟疫,其中93次是大规模爆发;明朝276年,大规模瘟疫爆发了75次;清朝从入关到鸦片战争不到200年的时间里,有78年的时间是处于大规模瘟疫的爆发状态。不用说,瘟疫对所有朝代的政治经济文化都产生了巨大的、不可忽视的影响,在许多涉及军事行动以及改朝换代的重大历史关头,它甚至成为主要因素。

例如,东汉建安十三年冬——也就是公元208年,曹操率军与吴蜀联盟决战于赤壁,败绩,更要命的是,此时曹军大疫,“死者大半”(《资治通鉴卷65》),曹操不得不退兵回朝。后代疾病史家猜测这瘟疫可能是急性血吸虫病。

整个东汉的196年间(公元25-220)爆发了几十次大规模瘟疫,人口锐减三分之二。建安二十二年(217年)爆发了疑似鼠疫的所谓“伤寒”,尤其伤亡惨重,文学史上著名的建安七子,七陨其五——除了之前孔融被杀、阮瑀早死,全部病殁。七子之一、一同死于当年的王粲名句“出门无所见,白骨蔽平原”,曹操的名句“白骨露於野,千里无鸡鸣”都是这么来的。可以想象,如果没有汉末以来的大规模瘟疫,就不会有黄巾起义,三国及后来的政治格局也不会是那样的。

同时期的西方也一样可怕。罗马进入帝国时代后,先后爆发了四次超大规模的瘟疫,被许多历史学家认为,这导致了两个后果,一是罗马帝国的衰落,二是基督教的崛起,三是阿拉伯世界的崛起。这四次大规模瘟疫是:1.奥罗修斯瘟疫(公元125年),据生物学家R.S.Bray博士《瘟疫军团:疾病对历史的影响》一书的考证,该瘟疫为腺鼠疫,死亡人数达百万。2.安东尼瘟疫(公元164-180年),也称盖伦瘟疫,猜测该瘟疫可能是天花或麻疹,当代科学家们估算患者2000万,死亡500万。3.西普里安瘟疫(公元249-262年),蔓延至帝国全境的恐怖瘟疫,何种瘟疫尚无定论,据悉导致帝国半数人口灭绝——因不知帝国总人口数,故历史学家们无法估算较为准确的死亡数据,但至少不会低于安东尼瘟疫。历史学家凯尔·哈珀在《罗马的命运》一书中猜测可能是类似于埃博拉病毒或马尔堡病毒的线状病毒——线状病毒的得病死亡率很高。4.查士丁尼瘟疫(公元541-542年),这就是历史上闻者色变的所谓第一次瘟疫大流行——拜占庭历史学家普洛科皮乌斯称之为“人类由于这场瘟疫几乎灭绝”,据悉该瘟疫为腺鼠疫,它在第一次发作时就杀死了帝国四分之一到三分之一的人口。后来的四次复发分别发生于公元557-558年,572-574年,590年,599年,可能还有别的瘟疫参与,到公元700年,欧洲人口减半,数百年都未能恢复到瘟疫发生前的人口数。这一恐怖的瘟疫沉重打击了拜占庭帝国,并给阿拉伯世界的崛起提供了绝佳机会。

汉斯·辛瑟尔几乎戏谑地说十字军东征史“读起来就像一部传染病编年史”,除了第五次(1217-1221年)、第六次(1228-1229年)、第九次(1271-1272年)这三次外,其他六次都遭遇了严重的瘟疫。第一次十字军东征(1096-1099)1098年,当30万大军围攻安条克时,人畜共患的瘟疫就已开始,7000匹战马死了5000匹,到1099年攻占耶路撒冷时,30万大军只剩下6万人,到1101年则只剩2万人。第二次十字军东征(1145-1149 年)50万大军再次在安条克遭遇瘟疫,最后回到欧洲的士兵寥寥无几。第三次十字军东征(1189-1192年)10万大军在瘟疫、饥荒、荒漠的夹击下,剩下5000人。第四次十字军东征(1202-1204年)这是一次乌龙东征。十字军与威尼斯勾结,先是洗劫了东罗马帝国首都君士坦丁堡,之后,离开君士坦丁堡进军耶路撒冷,不久军中爆发黑死病,结果是这次的东征十字军根本没有到达耶路撒冷就鸟兽散。第七次十字军东征(1248-1254年)因军中爆发败血症而失败,领军的法王路易九世被俘。第八次十字军东征(1270年)为雪二十年前兵败被俘之耻,路易九世再次领兵征伐,在突尼斯登岸不久即再遭瘟疫袭击,这次是痢疾,路易九世和儿子纳维尔先后罹患以殁。

十字军东征失败后,又经过了大半个世纪,1348-1349年间,欧洲全面爆发了历史上最恐怖的瘟疫之一:腺鼠疫,即欧洲人通常所谓黑死病,这场瘟疫连岛国英格兰都没有放过,它消灭了欧洲30%-60%的人口。此后,如前文已经提及的库尼兹博士所考证,一直到1720年,每一代欧洲人都遭遇黑死病的肆虐。黑死病彻底改变了欧洲的人口结构,并且动摇了天主教教会的统治。

除了黑死病之外,欧洲也遭遇别的传染病袭击,据辛瑟尔考证,1618-1648年的欧洲三十年战争中,黑死病、斑疹伤寒以及败血症贯穿了全过程,对当时欧洲的政治格局产生了重大影响。而在英格兰,查理一世与议会军的战争过程中,1643年双方军中都爆发了斑疹伤寒,查理一世只能放弃进军伦敦的计划,而这直接影响了后来的战局——甚至他的身家性命以及英国未来的道路。

影响世界政治近200年的法国大革命中,瘟疫也是一个重要角色,1792年,普鲁士联合奥地利欲营救法王路易十六家族,但联军在遭遇了痢疾的袭击后只能退回莱茵河东岸,而法军并没有受到痢疾的攻击。随后的拿破仑战争中,拿破仑入侵俄罗斯的失败,斑疹伤寒起了巨大作用。当1812年6月拿破仑进入俄罗斯时,50万大军里还只有少数病人,但到了10月,当遭遇坚壁清野的莫斯科只能撤退时,法军只剩下8万士兵还能执行任务,斑疹伤寒已经成为法军的主要敌人。到1813年12月,法军只剩下2万名患病的士兵了。

瘟疫尤其是鼠疫,并不只是对欧洲特别残忍,它也没有放过其他地方。1127年,金兵围攻汴京,城中大疫,死者近半,城破,徽钦二帝被掳,北宋灭亡;1232年,金朝首都汴京发生了瘟疫(后人通常认为是鼠疫),前后五十天,死亡人数近百万,第二年三月,汴京被蒙古骑兵攻破,1234年,金朝灭亡。

寒冷的小冰河时期让世界上许多地方都遭遇瘟疫尤其是鼠疫的袭击。1644年,当李自成军队进入北京城的时候,这座大明帝国的首都已经被1641年和1643年的两次腺鼠疫折磨得奄奄一息,已肆虐了将近一年的第二轮无形屠杀,腺鼠疫并且已经转为死亡率更高的肺鼠疫。《崇祯实录》所谓“京师大疫,死亡日以万计”虽无法实证,但也未必夸张。随后,清军入关,李自成败走京城,已是顺理成章。

上述这些戏剧性的历史事件虽然已经让人可以对瘟疫的“成就”叹为观止,但与欧洲人带去瘟疫屠杀南美洲印第安人相比,可能全都将黯然失色。在1492年哥伦布到达美洲之前,美洲并没有如欧亚大陆那么多的瘟疫病毒,许多欧亚人只知道梅毒是从美洲传过来的(麦克尼尔曾对此提出质疑),却不知道欧洲人带过去多少病毒。《枪炮、钢铁、细菌:人类社会的命运》中说,“就整个新大陆来说,据估计在哥伦布来到后的一两个世纪中,印第安人口减少了95%。主要的杀手是旧大陆来的病菌。印第安人以前从来没有接触过这些病菌,因此对它们既没有免疫能力,也没有遗传抵抗能力。天花、麻疹、流行性感冒和斑疹伤寒争先恐后地要做杀手的头把交椅。好像这些病还嫌不够似的,紧随其后的还有白喉、疟疾、流行性腮腺炎、百日咳、瘟疫、肺结核和黄热病。”是的,所有这些即便是已遭受过千百年蹂躏的亚欧人,迄今依然闻之色变的疾病,全都被带去美洲,去新大陆的欧洲人对于美洲原住民来讲,几乎个个都是最危险的生化武器。这里需要注意的是,戴蒙德沿袭了二战前人口学家们低估的美洲原住民人口数,即2000万,而麦克尼尔作为大师级历史学家早已根据最新的经济史学成果,将美洲原住民人口数调整为一亿以上,按照麦克尼尔的数据,到1620年时,墨西哥中部的印第安人数量就已经降到了只剩下160万这一令人震惊的数字。科尔特斯以区区600名西班牙人,在不到5年的时间里就摧毁了数千万人口的阿兹特克帝国,显然没有瘟疫这一威力远超核武器的生化武器,是完全不可想象的。

戴蒙德曾犀利地指出,“所有那些为伟大的将军们歌功颂德的军事史对一个令人泄气的事实只是轻描淡写一笔带过,这个事实就是:过去战争中的胜利者并不总是那些拥有最优秀的将军和最精良的武器的军队,而常常不过是那些携带有可以传染给敌人的最可怕病菌的军队。”上述这些挂一漏万的案例都是最好的证明。

瘟疫中的人性与众生相

在科学还没有兴起的前现代,由于人们对疾病的致病原因缺乏科学认知,也就无法有效治疗,在遭遇大规模爆发的瘟疫时更是如此,而这必然导致人类的恐慌与惊惧。这种必然发生的恐慌和惊惧,也就引发了人类各种各样因无知而来的混乱和无效的应对方式,这些应对方式往往伴随着数不胜数不人道甚至极端残忍的手段。这些手段与上述错误的治疗方法还不是一回事,其出发点和动机都要糟糕得多。

1.遗弃与放逐甚至屠杀

古今中外因病隔离乃至遭社会遗弃放逐于社会之外最著名的疾病当是麻风病了。由于这种疾病迁延数十年,直到病死,患者皮肤溃烂深入肌理遍及全身,并且具有传染性,人们自是闻之色变。在有着浓厚宗教传统的地方,比如西方从尤太一神教传统沿革而来的习俗,更是将麻风病人视为不洁净之人对待,《圣经·利未记》中就有着出于宗教原因而治疗及治疗无效后遗弃与放逐的详细规程,被称为“麻风病患者的洁净条例”。医学史家亨利·西格里斯特在《疾病与人类文明》中说,古代“把麻风病人终生隔离起来,似乎是保护整个社会唯一可行的措施。”中世纪欧洲被确诊的麻风病人在被送到偏远的隔离点之前,有些地方还会为病人做一场安魂弥撒,可见这种隔离其实就是遗弃和放逐,他们依靠教会等慈善机构的援助度日。中国秦代以来就有所谓“疠迁所”,也是用以隔离麻风病人或其他传染病人的,直到当代都还有类似的隔离村。其实这还不是麻风病人最悲惨的遭遇,中外历史上都曾发生过严重的集体屠杀麻风病人事件——因为他们时常被视为不洁者、罪恶者,直到几十年前。除了麻风病之外,罹患天花、麻疹等流行性疾病以及精神疾病的人们,也常常遭到恶待,中世纪时,欧洲人用皮鞭、棍棒甚至火刑对待精神病人——他们将精神病人视为恶魔附体,无数精神病人因此丧生。

2.替罪羊

法国思想家拉·封丹的寓言诗里有个故事,讲一个野兽群瘟疫蔓延,狮子大王认为是有野兽作恶,所以老天降灾,于是召集群兽大会,寻找罪兽,最后大家一致指控驴子就是罪兽,因为它吃过一小片草。拉封丹的这个寓言显而易见是讽刺欧洲长期以来寻找替罪羊的传统,每当流行性传染病爆发,异教徒——主要是尤太人就会成为众矢之的,他们被诬陷投毒,接着被迫害,被谋杀。正如法国思想家勒内·吉拉尔敏锐指出的,“指控放毒可使完全真实的灾难责任嫁祸到那些实际上找不到犯罪活动的人的身上。”这种心理机制是所有寻找替罪羊、以及任何时代一旦遭遇社会性危机立刻就会出现一大堆低级阴谋论的原因,后者如多年来就有传言艾滋病是美国故意投放的生化武器云云。尤太人是欧洲历史上最著名的替罪羊,而且他们是包括传染病在内几乎所有类型社会危机的替罪羊,但他们只是个代表性人群,因为还有许多其他的弱势人群在遭到病毒或非病毒的社会危机袭击的同时,还要遭受强势群体的袭击,甚至常常是在遭到病毒袭击之前就已经被强势群体团灭。

3.罹患群体内个体间的彼此冷漠、猜忌与敌意

卡内蒂《群众与权力》中说,传染病使得人们在恐怖地等待中过活,此外人与人的其他联系变得脆弱甚至崩溃。“它使人们彼此隔离……人们彼此回避,保持距离成了唯一的希望。”这种状态的严重程度显然与传染病的致死率成正比。修昔底德在《伯罗奔尼撒战争史》里详细记述了鼠疫的症状和疫情爆发后人们的生活状态,其中提到那些尚未感染者因为过于密集地见证死亡而对垂死病人的冷漠——包括“对将死的亲人最后连哭都懒得哭了”;修昔底德也记述了鼠疫疫情中社会秩序的崩溃,许多人不再有所顾忌,胡作非为。事实上,面对恐怖传染病时采取隔离手段是人的本能反应,只要在合理范围内,它就是一种正确的,即使在科学已相当昌明的当代,当人们遭遇尚未攻克的急性传染病时,隔离以自保也是无奈的基本医疗防护手段;它并且不只是自保的手段,也是防止疫情进一步扩散的必要手段。只是在这样做的同时,现代人已经没有理由像古人那样因为无知而将患病的同类直接当作病毒来施加敌意与仇恨。

4.患难见真情

罹患传染病的人群,绝大部分人也许会表现得很普通,甚至很糟糕,但这并不意味着其中没有高贵者。任何社会、任何时代、任何民族里,都有这样的人,虽然数量永远不会很大。修昔底德除了记述了上述疫情中的丑陋一面,他也提到了“那些自以为有勇气和责任感的人,他们以抛弃朋友为耻辱,所以不顾惜自己的生命前去拜访(患病的朋友)。”元曲四大家之一的白朴,少年时命运坎坷,1232年,当大疫中的金朝都城汴京城破之际,失去母亲的白朴和她姐姐被著名文学家元好问收留,元好问将姐弟两人带到冠县,做了县令的幕僚,少年白朴不幸感染瘟疫,元好问衣不解带地照顾,将他抱在怀里六天六夜,白朴奇迹般病愈,后得高寿,80岁才去世。虽然在每一个时代,这样的人都不会很多,但每一代都会有,这正是人类不仅仅是肉身,还有仁民愛物和勇敢精神繁衍不息的希望。正如当前许多冲向新冠危城第一线的医护人员、医疗辅助人员以及城市服务人员,他们都是勇士——尤其是那些因此染疫而牺牲的人们。

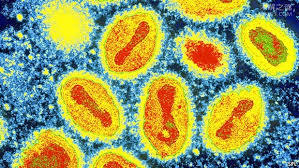

埃博拉病毒

瘟疫与科学

近现代以来,人类对付瘟疫的能力已经获得了前所未有的长足进展,应该说,这是拜两种科学所赐,首先是自然科学,其次是建立在尊重自然科学基础上的政治社会科学;前者带来了医疗科学的发达,它大大地提高大夫们对付疾病的能力,包括对付高风险的传染病,也就是通常的瘟疫,后者通过责任政府以及相关的公共卫生机构帮助人们有组织有条理地有效处理大规模的公共卫生事件,包括对付瘟疫。

一.瘟疫与医学

在御医查尔斯·布瓦的医学记录中,17世纪上半叶的法国国王路易十三曾有一年做了212次灌肠手术和47次放血治疗——西方人曾经长期痴迷灌肠术(尤其是法国人热衷此法,卢梭、伏尔泰们都用过)和放血疗法。1799年12月12日,美国国父乔治·华盛顿骑马后感到喉咙痛并且发烧,在他自己以及专程赶来的医生们连续放血多达3.5升之后(大约是体内一半的血量),于14日死亡;25年后的1824年4月19日,因行军而积劳成疾的诗人拜伦——他参加了希腊的独立运动——在几个医生轮番放血之后,也死于非命。到死,他的太阳穴上都还停着一只吸血的医用水蛭,拜伦说得没错,他的医生就是一帮“该死的屠夫”。

可以想象,在灌肠术和放血疗法以及巫医的时代,简而言之,在通过显微镜发现微生物之前,人类对付病菌、病毒、支原体、衣原体等的能力之弱小几乎可以忽略不计,一旦遭遇大规模爆发的高致死率传染病,人类几乎完全处于引颈就戮的状态,这正是欧亚历史上当天花、鼠疫、斑疹伤寒等烈性瘟疫大范围爆发时,短时间里就死亡数千万甚至上亿人的原因。

虽然疫苗之父琴纳并不是通过微生物学获得天花疫苗牛痘(1796年),但他的开先河之举(中国最晚自晚明以来就有种痘防天花之医术,只是种的是人痘而非牛痘,其效果不如后来的牛痘,风险相对较高,清康熙20年即1681年之后,太医院增设痘疹科 , 专职种痘、治痘,这一方法后来通过在华外国人传入西方),使得人类对付瘟疫进入一个崭新的时代。到1979年天花在地球上被彻底消灭时,人类已经获得了23种重要的预防性疫苗,截止2012年,则已增加到31种,其中包括许多以前人们闻之色变的高致死率或致残率瘟疫,比如霍乱(1879)、炭疽(1881)、鼠疫(1897)、伤寒(1937)、流感(1945)、脊髓灰质炎(1952)、乙肝(1981)、甲肝(1992)、戊肝(2012)等。

有些流行病虽然尚未发明疫苗,但科学家们也已经通过努力找到对症的药物,使得这些流行病对人类的伤害能力大大降低。比如,奎宁的发现,缓解了但无法预防和彻底治疗疟疾,疟涤平等新药也没有能彻底解决这个问题,随着抗药性疟疾的出现,青蒿素的发明才带来疗效的重大转机。

包括但不限于解剖学、病理学、药理学、流行病学、护理学等分支学科的现代医学,让人类摆脱了古典医学的暗昧不明状态,极大地提高了人类的健康水准。这一成就是革命性的,可以说主要是拜现代自然科学所赐。虽然疫苗只是现代医学的很小一部分,但天花、霍乱、鼠疫、炭疽等曾经疯狂屠杀过人类的病毒疫苗的发明,大大提高了人类的寿命。

二.瘟疫与政治科学

健康无国界,病菌、病毒也没有国界,流行病更是无国界。疾病和医学也许是最具全球化特性的,这也是现代医学与古代医学的一个重要分野。正是现代医学的这种全球化特性,使得各国医学之间的交流呈现出最具包容的性格;不幸的是,这种包容性却受到国际主权制度的羁绊,各国不同的政治制度使得各国医疗制度千差万别,不同国家的公共卫生体系因此各自所能发挥的作用差异很大。为此,各国医学自身的水准是一回事,其是否有各国政治制度依托则是另一回事。

中国是个历史上瘟疫多发国家,每到王朝鼎革之际,往往产生大规模伤亡,其中大数可能都是因瘟疫而亡,战争本身的杀戮,加上战争带来的饥荒、失序和高流动性的难民,都是触发瘟疫的重要机关。故历朝历代对瘟疫都多多少少有些防范性的行政安排和经验性方法,前者如特设防疫官,后者如切断传染源、设置集中隔离所等。除了前文提及的“疠迁所”之外,历代朝廷还专设“疠人坊”(唐朝)、“养病坊”(唐朝)、“病人坊”(唐朝)、“病坊”(唐朝)、“病囚院”(宋朝)、“安济坊”(宋朝)等隔离收治染疫病人,古人并且知道不但要隔离病人,还要隔离与病人接触过的人。

以天花为例,据杜家骥教授考证,清朝曾在入关前就设有专门针对天花防疫的查痘官,入关后在朝专设“查痘章京”,司掌天花疫情信息,若有天花疫情隐而不报,或因渎职而未发现导致疫情爆发,都是可想而知的重罪,后因种痘技术普及,清中期以后“查痘章京”一职撤销,而患了天花的平民百姓,往往被送往远郊(最初是京城外100公里,后来改为60公里)集中隔离,皇室患者则有宫中专门的“避痘所”供他们隔离。从这一史料可知,相比于西方同时期,中国古代对付有些瘟疫的行政能力并不算差。除了行政方面之外,遭逢瘟疫时,古代中国还有一项极富自己特色的政治人文现象,即皇帝下罪己诏,这是一种在大自然面前表达谦卑、惶恐、担责的态度。

天花病毒

与中国古代的这些行政安排与经验方法相比,现代全球医疗体系要复杂得多,并且因科学技术能力不同,也无疑高效太多,即便如此,不同政治经济文化制度下不同的医疗制度,同样显示出巨大的效果差异。例如,日本的医疗体系在世界卫生组织的评级中多年来蝉联全球第一,这绝非浪得虚名,此次新冠肺炎瘟疫产生的全球冲击波中,日本因为离得近,冲击力巨大,但日本医疗体系接得很稳,不但一点都没有惊慌,而且也是此次疫情中对中国人最温暖的国家。日本医疗体系是西方民主制国家医疗体系的缩影和代表性国家。此外,还有许多国家也对中国伸出援助之手。而另外有些国家,则除了关闭边境之外,并没有其他更积极的举动,最多写封慰问信敷衍了账。这种差异都是跟具体的政治经济文化制度相关,这种差异当然也包括应对疫情时所采取手段的差异。同时,这一差异背后孰优孰劣可谓一目了然。

创立于西方、逐渐被全球接受的现代医疗体系及其基础性的政治制度,与古代不同的地方,就在于其组织化、科学化和规模化的执行力,信息的公开、自由流动是这套体系收集信息的主要方法,是它的眼睛耳朵鼻子舌头。如果社会失去了信息自由流动这一根基,就会成为哑巴、瞎子和聋子,随之,现代医疗体系远超古代的组织力、科学能力以及规模化的执行力所发挥的作用则将完全成为逆向的——不但无助于人们远离瘟疫,反而会成为瘟疫入侵人类最有力的支持者,这样的社会必将掉进沟里。

因此,现代医学只是有效防疫的必要条件,不是充要条件。对于有效的防疫来说,自然科学和人文科学,一项都不能少。

结语:历史豪宅中的巨象

瘟疫在人类文明史上的作用和影响,原本怎么高估都是不过分的,但正如中国古人早已注意到的一种疾病心理:讳疾忌医。这种疾病心理经过苏珊·桑塔格那本著名的《疾病的隐喻》深刻诠释后,更值得引起广泛注意,她在书中引用卡夫卡的书信内容,很能说明这个普遍的人类共性:“卡夫卡一九二四年四月从疗养院(两个月后,他死于该疗养院)写信给一位朋友说,‘因为一谈到结核病……每个人的声音都立刻变了,嗓音迟疑,言辞闪烁,目光呆滞。’”

正如本文所列的部分史料所展示的,历史上的瘟疫虽然对于经历者来讲,几乎就是地狱的代名词,但对于历史学家来说,它们常常似在非在、若隐若现,这说明讳疾忌医的疾病心理即使在完全的局外人那里也会有着同样的回避性潜意识。修昔底德之所以详细记录了雅典瘟疫,一个特别重要的原因也许是他自己是得过瘟疫并且痊愈的幸存者。

瘟疫这头历史豪宅里的巨象,几乎被除了医家之外的所有人忽视,它所导致的重要后果之一,就是人类对于自身历史的视觉偏差,文明幻觉与英雄幻觉在每一代人类中传承并且发扬光大。重新审视瘟疫史,至少在很大程度上可以重新唤起人们对自然以及未知领域的敬畏之心。

“瘟疫史观”和全球史观的奠基者威廉·麦克尼尔在其巨著《瘟疫与人》中警示过:“技能、知识和组织都会改变,但人类面对疫病的脆弱,则是不可改变的。先于初民就业已存在的传染病,将会与人类始终同在,并一如既往,仍将是影响人类历史的基本参数和决定因素之一。”沿着他所筚路蓝缕的道路,不断回望人类与瘟疫相处的历史,审视当前人类与自然的相处方式,或对未来有着无可替代的助益。