一件黄马褂、一顶三眼花翎、一副等身高巨幅名片,这是李鸿章出使欧美维持的“大清体面”。

文/全历史 范范之辈

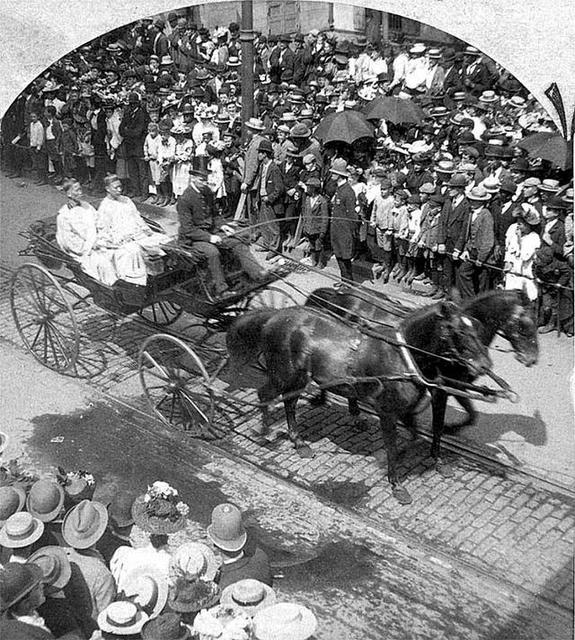

1896年3月28日,已经七十四岁高龄的晚清重臣李鸿章携带随员45人,从上海出发,历时 190 天,经过水陆行程9万多里,访问了俄、德、荷、比、法、英、美、加 8个国家。

他是清代大臣中第一个进行环球访问的外交特使。

李鸿章此次出使欧美的目的是什么呢,晚清政府又为何选他为代表呢?

首先,甲午中日战争之后,清廷想要“联俄抗日”。

1895年甲午战争中,李鸿章建立的北洋舰队全军覆灭,后来他又作为全权特使签订了丧权辱国的《马关条约》。(想了解北洋水师战败之谜,a到1888年12月17日的威海)

由于日本获得了2亿两白银赔款,侵占了台湾及其澎湖列岛,尤其是获得了在通商口岸投资办厂的权利,让日本成为清政府最大的威胁。

于是,清政府需要快速寻找盟友,共同遏制日本在亚洲的势力。由于俄国牵头阻止了日本对辽东半岛的侵占,深获清政府的好感。恰巧,俄国也需要与清政府联合,共同遏制日本在亚洲的影响。

正巧此时被革职在家,并且被老百姓骂为“汉奸”的李鸿章,收到了沙皇尼古拉二世加冕典礼的邀请。于是,清政府欣然派李鸿章前去参加,与俄国进行联络。

其次,借商谈关税名义,继续出访欧美各国,了解先进科学技术。

既然李鸿章已经出国,清政府就希望李鸿章可以顺道出访欧美,以商谈“协定关税”的名义考察、了解西方的先进技术。

由于1840年鸦片战争之后,《南京条约》的签订,中国的海关一直掌握在英国人手中,为了保证国家利益,英国人把关税压制在最低水平,严重阻碍了中国的发展。(想了解鸦片战争,a到1857年12月28日的广州)

李鸿章曾对俄国记者说,我这次出访俄国和欧美的目的,就是考察各国的政治、经济,回国之后,用这些经验进行改革。虽然我此前已对西方的国家制度有所了解,但耳闻不如一见,想趁此机会做第一手的了解。(想了解改革措施之一:近代邮政,a到1897年2月20日的北京)

那么,作为大清此次出使欧美的全权特使,李鸿章如何运用外交手段,宣传自己和中国的形象,西方媒体又是如何解读的呢?

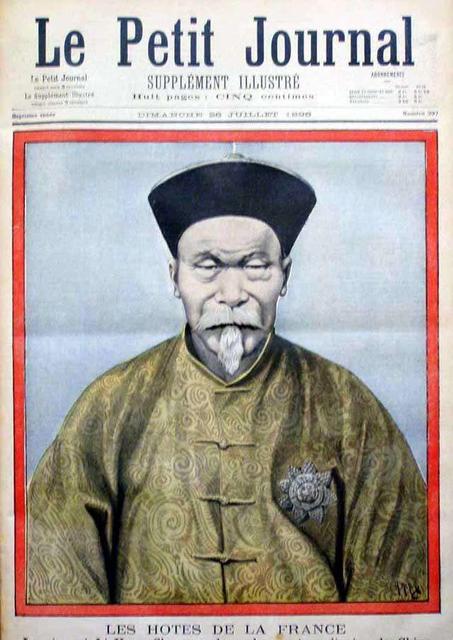

第一,用黄马褂和三眼顶戴花翎树立大清的“体面”。

为了表示对此次欧美之行的重视,李鸿章亮出了自己一直引以为傲的天家恩赐——黄马褂和三眼花翎。每到一国接见最高领导,必定穿上这身行头。这不仅是李鸿章认识里的外交礼节,也是大清的体面。

但在西方媒体报道中,这些却成为了权力的象征。《纽约时报》就说:“李总督又穿上了象征他在大清地位的行头。这位帝国总理——清朝最重要的省份直隶的总督逐渐成为天朝实际的掌权人。”

第二,精心准备巨幅名片,进行个人宣传。

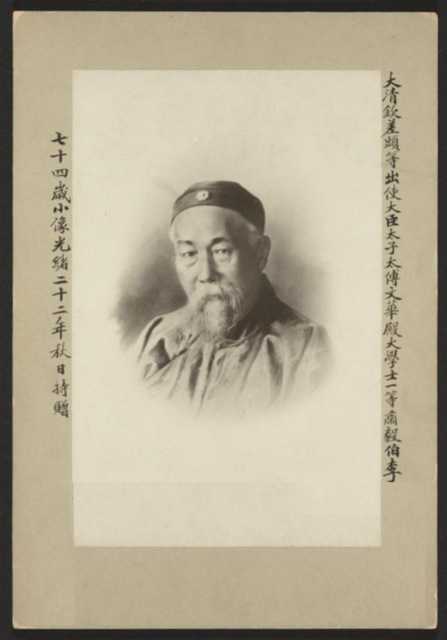

在出使美国之前,李鸿章专门模仿西方外交礼仪,准备了一份六尺长的巨幅名片,上面有自己的画像和题字,以显示来自大清国的高规格。

六尺长等于现在的1.878米,基本上是李鸿章1米8的等身高画像,另外还有一些A4纸大小的签字名片。

在李鸿章眼里的这项正常外交行为,经过演化成为他的个人小癖好。各国商界为迎合李鸿章爱出镜的喜好,每次下榻的房间都会专门悬挂他的照片,这甚至成为早已流传开的外交共识。

德国甚至故意将李鸿章和前首相俾斯麦的照片并排悬挂,因为知道这样做李鸿章肯定喜欢,李鸿章很喜欢别人叫他“东方的俾斯麦”。(想了解俾斯麦是如何统一德意志的,a到1871年1月18日的巴黎)

第三,国内的卖国贼,国外的“爱国英雄”。

由于丰富的人生经历,来自大清朝的这位老政治家在西方人眼中成为一个从底层“贫苦文人”、“农民的儿子”发展起来的“当今最伟大的清朝人”。而在荷兰女王面前赋诗一首的经历,也让李鸿章的标签上加了一条“诗人”的光环。

李鸿章在各国媒体上还是一个爱国者的形象,“他只有一个目的:维护国家完整,保护国境不受任何侵犯”。英国媒体甚至分析:“为什么一位清朝总督的欧洲公务旅行会成为一件盛事?他是一个格外有爱国情怀的人”。

从此次李鸿章出使欧美的各种表现来看,这位晚清重臣秉持的是一种什么样的外交风格呢?

首先,爱面子的主动学习派。

从着装到出使名片,可以看出李鸿章在极其努力地学习并遵循平等外交礼仪,同时又不能丢了自己的面子,因为出了国门,他代表的就是整个大清的体面。然而,这种爱面子的实质,却是纵使相对开明的李鸿章也无法摆脱传统“天朝大国”思想的桎梏。

而他总能够保持积极主动的学习心态,尤其是每到各国的制造工厂,总会主动询问机器设备的信息,还与多家达成长期合作关系,如德国的克虏伯大炮公司。

第二,维护本国利益的务实派。

在一次记者招待会上,李鸿章毫不客气地批评美国的排华法案《格利法》,为美国的华工、侨民争取应得权益。这件事也格外增加了他在西方媒体中爱国者形象的分量。

在面对各国媒体采访时,李鸿章总会提出一些西方人视为隐私的问题,如别人工资多少、女性能够干什么职业、多大年龄等。

如果联想李鸿章回国后,对于康梁维新变法暧昧不清甚至支持的态度,可以预见到李鸿章此刻其实是真心想要了解西方社会的基层情况。

李鸿章可以说是西方媒体上出现的第一个正面中国人形象。此次欧美之行虽然没有实现也无法实现改变中国落后现状的目的,但从欧美各国的热烈反应以及李鸿章个人外交风格的影响来看,对中国近代外交具有一定积极意义。

历代评价

世界之人,殆知有李鸿章,不复知有北京朝廷。

——梁启超《李鸿章传》