独立女性应该有闲暇时间,有一笔由她自己支配的钱,和一个属于她自己的房间。

文/全历史 Spencerrr

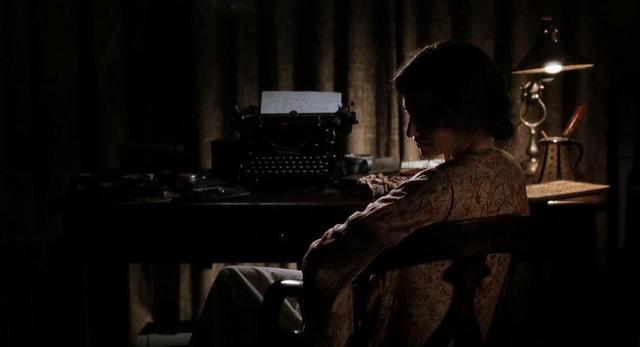

1941年3月28日,英国作家弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)在壁炉上留下一封告别信,在裘皮大衣兜里揣了一袋子石头,然后沉入英国罗德麦尔(Rodmell)附近的水底,结束了自己的生命。

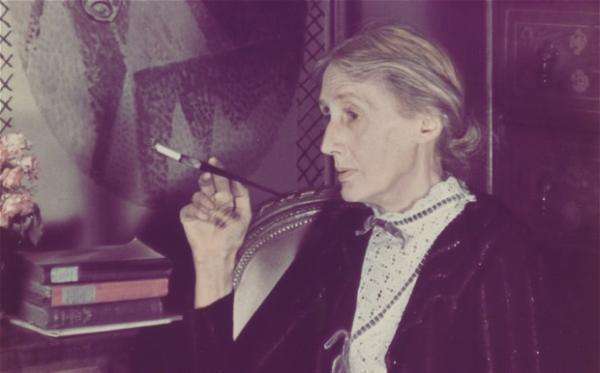

伍尔夫是20世纪最伟大的作家之一。伍尔夫极重视个人的精神世界,作品也以意识流写作著名,与普鲁斯特(《追忆逝水年华》)、乔伊斯(《尤利西斯》)、福克纳(《喧嚣与躁动》)并列为代表作家。在剑桥大学发表的演讲——《一间自己的房间》是女性意识崛起的重要里程碑,中国的徐志摩、凌叔华都对此推崇有加。

似乎关于作家伍尔夫的一切都是完美的、井井有条的。直到她选择了投河自杀。

伍尔夫到底是怎样一个人,为什么会自杀?

首先,伍尔夫是遭受精神疾病折磨的“白富美”。

伍尔夫的精英出身实则暗流涌动,尤其母亲的去世为她造成了后半生的阴影。

伍尔夫原名阿德琳·弗吉尼亚·斯蒂芬(Adeline Virginia Stephen),婚后才改姓为伍尔夫(Woolf)。伦敦的斯蒂芬家族可是精英辈出:伍尔夫的祖父从政,曾对废除了整个大英帝国奴隶制的《1833年废奴法案》做出了重要贡献。

父亲莱斯利·斯蒂芬爵士与丁尼生和哈代等文学名士往来甚密,他第一任妻子是与狄更斯齐名的作家萨克雷之女。第二任妻子就是伍尔夫的母亲,一位美丽的油画模特。(想了解狄更斯?请a到1812年2月7日的朴茨茅斯)

伍尔夫自幼与母亲关系很好,常坐在她腿上撒娇。可12岁时,母亲去世了。母亲的音容一直留在伍尔夫的印象之中,直到44岁时,母亲的声音还启发伍尔夫写出了经典作品《到灯塔去》。

母亲的去世同时也给伍尔夫精神的崩溃埋下了种子。自12岁精神崩溃起,她一生中遭遇过5次重大的精神错乱,不仅是抑郁和紧张,伍尔夫的疾病还伴随着生理上的头痛、发热症状和间歇性的幻听。这些都一次次地加强了伍尔夫最终的自杀决心。

这样的特点源自她主导的英国精英团体布鲁姆斯伯里圈(Bloomsbury Group),体现在她大量的意识流写作中。

英国20世纪最具影响力的精英文化团体,就是布鲁姆斯伯里圈。除了常驻“嘉宾”伍尔夫兄妹,聚会上来的都是精英,其中包括经济学家梅纳德·凯恩斯(Maynard Keynes)——他创立的宏观经济学是应对世界经济大萧条的有效对策,与弗洛伊德的精神分析法和爱因斯坦的相对论,被并成为20世纪人类知识界的三大革命。这一群体还影响到了中国新月诗歌社的发展。(想了解爱因斯坦?请a到1879年3月14日的符腾堡州)

伍尔夫是布鲁姆斯伯里圈的核心人物,同在该团体的英国哲学家穆尔(G. E. Moore)是这个团体的精神导师,他强调的“意识状态”成为其成员文学艺术追求的重要理念。伍尔夫接受了这样的精神,并逐渐发展出了独具特色的意识流写作形式。

伍尔夫的作品中,如《达洛维夫人》、《墙上的斑点》,大量笔墨集中在人物的内心独白、思绪发展,其中充斥着意识的流动,几乎将传统小说的故事性、教育性完全摒弃了。

其实,这样的作品不仅是对传统写作方式的摒弃,更是伍尔夫作为独立思考的个体对于“独立”、“真实”与“自由”的追求的体现。作为20世纪初的女性作家,伍尔夫对于女性的独立发展、个人精神的觉醒意义重大。

再次,伍尔夫是唤醒女性觉醒、“雌雄同体”的平权作家。

1928年,伍尔夫应邀到剑桥大学演讲,这次演讲最终被整理成为《一间自己的房间》并出版。伍尔夫建议女生“要增加自己的生活阅历,不能只在自己的家庭和情感中生活、在自己封闭的世界里写作。也要见识外面的世界,以开拓眼界,从而写出优秀的作品。”她还寄书给远在中国的凌叔华,鼓励她坚持阅读、坚持写作。

而伍尔夫却始终不认为自己是“女性作家”。这是因为,她所强调女性要有的独立意识,男性同样要有。伍尔夫营造的不是性别对立,而是性别特质的融合与刻板印象的打破。这不仅利于女性独立和发展,更利于男性摆脱传统阳刚定义的枷锁。

在被认作“惊世骇俗”的作品《奥兰多》中,伍尔夫描述了一位雌雄同体的角色。“她”时男时女,做男人时英勇无畏,做女人时妩媚细腻。带有传统两性特点的精神、性格都集合在奥兰多一身,让“他”独立又完美。

著名英国诗人柯勒律治早在18世纪就说过:伟大的灵魂都是雌雄同体的。直到伍尔夫将这一理念写进小说,才获得了更大的认同。这一理念不仅大大利于女性主义的发展,更促进了性别平权的进步。

当二战的战火烧到了英格兰岛,伍尔夫夫妇在伦敦的宅邸也在德军空袭中被炸毁。伍尔夫的丈夫伦纳德是位犹太人,夫妇二人曾商议,若真被占领,那么两人将一同自尽。(想了解这一年的二战?请a到1943年1月31日的斯大林格勒)

1941年,伍尔夫认为自己又到了精神崩溃的边缘,诀别信中写道她又“开始有了幻听”。为了避免生理和心理上的双重痛苦,也为了让一直照顾她的丈夫免于负担,她走向了家后的那条河。

伍尔夫不仅是一位杰出的作家,现代主义文学的奠基者,也是现代个人独立与性别平等的实践者。她一生的成就远超后世为她贴上的“现代主义作家”或“女性作家”标签。对于个人独立生活与独立思考精神的追求,是伍尔夫为后世留下的最宝贵的财富。

历代评价

1. 弗吉尼亚最终以文质彬彬的女文人告终是不可避免的事情,但是我认为我们当中谁也没有想到扮演伍尔芙的会是一个年轻漂亮时髦的姑娘,不苟言笑,永久的蹙眉,显示证明她有许多艰深的思想,正在深思……天哪!这个女人不生病的时候享受生活;喜欢聚会,朋友,野餐,远足,短途游览。

——多丽丝·莱辛,英国作家、诺贝尔文学奖得主

2. 在意识流派的作家中,我最喜爱伍尔芙夫人的作品,她是诗人多于小说家。……我看到的是一位把文字当做画笔使用的作家。

——萧乾,中国作家、记者、翻译家