重剑无锋,板砖也是。

文/全历史 李曳白

572年4月12日,北周武帝宇文邕,攥紧手中的“板砖”(玉珽,即玉制手板),瞅准堂兄,也是当朝权臣宇文护的后脑勺,猛地砸了下去。

周武帝这一板砖,砸碎了权臣宇文护对朝政十六年的把持,也砸出了自己君临天下的帝王路。

砸死宇文护后,周武帝振兴国政,充实武备,很快就灭掉东边的敌国北齐,结束了北方的分裂局面,为后来隋朝统一,奠定了基础。

古今帝王驱除权臣,以康熙擒鳌拜最为知名,康熙让侍卫摔跤摔倒鳌拜,摔出了圣主明君的名声,也摔出了康乾盛世的发端,但比起周武帝亲自动手,勇气和狠劲儿,毕竟还是差了一点。

周武帝和宇文护,既是君臣,也是兄弟,宇文护虽是权臣,但在周武帝动手之前,他们已经和平共处了十二年,为何周武帝还是执意要杀宇文护呢?

第一,是宇文护的权力过度膨胀,凌驾皇权。

宇文护作为执政者,生杀予夺,功臣宿将不合自己心意的,不是被杀掉,就是被闲置,由于擅权太过,很多人是敢怒不敢言。

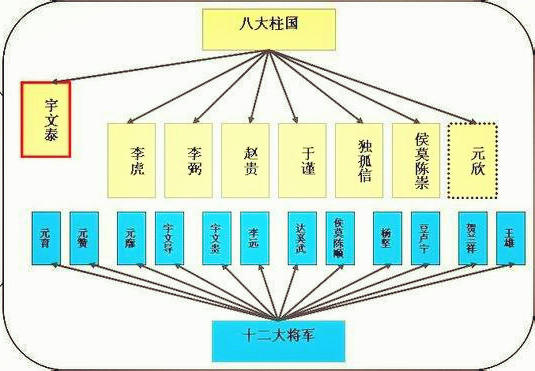

当时有个八柱国(支撑国家的八根柱子)之一的开国元勋叫侯莫陈崇,给宇文护算命说他活不长,不小心走漏风声,消息传到宇文护耳朵里,就被立刻杀掉。还有个将军叫达奚武,为官素来清廉,因为怕被宇文护盯上,掌管国库时,就故意去偷皇帝的金腰带,来自我污蔑,以此表明自己没有什么大志向。

不仅是大臣听话,就连皇帝,也要在宇文护面前毕恭毕敬,每逢宇文护去拜见太后,总是以兄长的身份自居,坐在那里说话,而周武帝这个皇帝,只能站在一旁垂手而立。

第二,周武帝要为兄弟报仇。

周武帝之前的两任皇帝,分别是自己的三哥周闵帝宇文觉和大哥周明帝宇文毓,这两个皇帝,都是由宇文护拥立,又随即毒杀掉的。

周武帝杀掉宇文护后,立刻就下诏,为两个兄长追谥帝号,而被写进诏书中的宇文护,则是一个丧失了理想信念的畜生。此外,皇帝的轮番更换,也让周武帝有着强烈的危机感,宇文护能杀掉两个皇帝,再杀第三个,也不是不可能。所以,除掉宇文护,既是报仇,也是自保,而在杀宇文护之前,周武帝明知自己的皇位不稳,连太子都不曾立过。

帝王诛除权臣,手段本来有很多,比如北魏的孝庄帝,以小博大,用近侍杀掉手握雄兵的尔朱荣,又比如明思宗朱由检,举重若轻,一纸诏书,就可以将大太监魏忠贤贬出京城。

那么,周武帝为何要赤膊上阵,冒着巨大风险,用手里的一块“板砖”(玉珽),去敲死宇文护呢?

主要是周武帝无人可用。

周武帝的三哥,也就是北周第一任君主周闵帝,也曾经利用近侍,密谋发动政变杀掉宇文护(了解更多宇文觉的故事,请a至557年2月15日的西安),可惜因泄密失败。

随后,宇文护对宫廷警卫全部替换,周武帝的身边,除了一个贴身太监和一母同胞的弟弟宇文直,没有第三个可信之人。

另外,宇文护为了防止皇帝和大臣联合,对功臣宿将防范极严,镇守在军事重镇玉壁的北周名将韦孝宽,曾经用不到一万人的兵力,就击退了北齐十五万人的进攻,而宇文护掌权后,惧怕他和皇帝里应外合,索性把他调回京城。文武百官无人可用,周武帝,只能选择自己动手。

其次是出其不意。

宇文护虽然跋扈,但素来孝顺,周武帝说太后,也就是自己的母亲总是喝酒,也不听人劝,就求宇文护这个大哥帮忙,还特意写了一份劝戒酒的《酒诰》交给他。

宇文护觉得,皇帝都劝不了的事情,自己却可以做到,自然志得意满,欣然接受。周武帝用十二年的时间,给宇文护伪造了一幅家庭和睦,兄弟孝悌的景象,让宇文护放松了警惕,最后趁宇文护专心读文诰的时候发难,也就比较容易得手了。

宇文护虽然死了,但作为一代权臣,他又为何能够执政十六年之久呢?

其实,这不是权奸篡夺的结果,宇文护的权力,是来自北周的实际开创者,也就是他的叔父宇文泰的合法授予。

宇文泰病逝前,已经为改朝换代做好了准备,只因嗣子年幼,没能力应对瞬息万变的朝局,所以才将权力交给侄子宇文护,让他来稳定局面。

宇文护掌权后,迅速稳住局面,实现了宇文泰的建国理想。可人走得太远,就容易忘记初心,当年的托孤之人,事后却频频将屠刀指向了宇文泰留下来的孤弱子嗣。而周武帝,正是宇文泰的第四个儿子。

在生与死的问题上,铤而走险的,不只有匹夫,还有皇帝。

周武帝砸向宇文护的“板砖”玉珽,其实是一种玉制手板,用来象征身份的尊贵,但在权臣的高压之下,帝王尊贵,从何谈起?重剑无锋,板砖也是,周武帝用十二年的隐忍和伪装,将温润如玉磨成了滚滚杀意,凶猛的敲出了一个除旧布新的新局面。

北周的最高权力,在经历了十六年的权臣把持后,终于被皇帝牢牢地攥在了手里,而当年,宇文泰担心嗣子幼弱的局面,也随之宣告结束。北周的皇权在攥紧“板砖”的周武帝的手里,走向了成熟。(了解更多后续故事,请a到589年1月22日的南京)

纵览历史,我们不难发现,皇帝和权臣之间,往往难以善始善终,如子婴和赵高、康熙和鳌拜,还有今天说的宇文邕和宇文护。“板砖”的故事,也再次证明了权大欺主,所带来的后果(详见规律11-权大欺主:为什么要权责一致)。

历史评价

北周武帝,颇能励精图治。

——吕思勉