卓别林说:“人生近看是悲剧,远看就是喜剧了。” 而他自己,想要一部浪漫的喜剧。

1889年4月16日,查理·卓别林出生于伦敦。

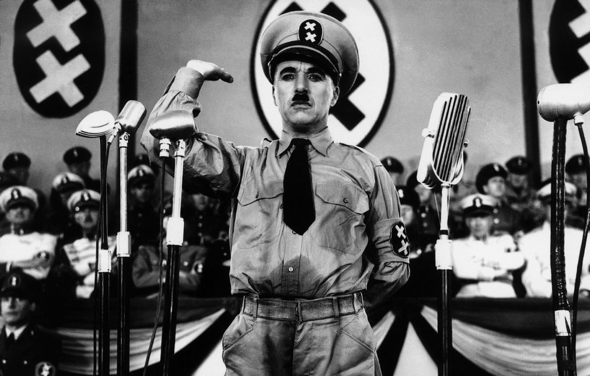

卓别林是默片时代最著名的喜剧大师,他执导并主演的《摩登时代》、《大独裁者》等,聚焦底层生活,对现实进行无情嘲弄,体现着精妙绝伦的想象力,后世的导演无人敢望其项背。

有人说,他将美国的默片推上了巅峰。

英国女王伊丽莎白二世曾授予他爵士称号,中国总理周恩来在日内瓦开会时专门挤出时间去见他。

卓别林曾用“一生想过浪漫生活”来总结他的一生,这既是他对自己的期望,也是他传奇人生的真实写照。

卓别林的“浪漫”,主要体现在他个人的爱情观和对电影的追求这两方面。

先来看卓别林的爱情观:他永远热爱16岁的少女。

这或许与可望而不可即的初恋有关。

在英国,卓别林对一位16岁的舞蹈演员海蒂·凯利一见钟情并向她求婚,被拒绝后,他远赴美国发展喜剧事业。

这位海蒂很快嫁人并在1918年的大流感中死去(了解这场改变一战走向的流感,可以a到1918年11月11日的法国),卓别林从此再未见到这位照耀他少年时代的女孩。

而到达美国之后,卓别林与女性们的故事才正式掀开篇章。

他一生中有四次婚姻。前两次是在29岁与35岁,卓别林分别迎娶了两位16岁的少女。这使他饱受非议——人们虽然喜欢电影名人的花边新闻,但这样的年龄差总让他们隐隐不安,要对这位大明星的道德水平打上一个问号。

错综复杂的浪漫关系无论在事业上还是经济上都给卓别林带来数不清的麻烦。

这一切混乱的终结者是他最后的妻子:乌娜·奥尼尔。

乌娜是著名剧作家尤金·奥尼尔的女儿,后者听说女儿要与这个和自己年龄相仿的喜剧演员结合,愤怒地与她断绝了关系,至死再无往来。

乌娜与卓别林此前的恋人显然不同,她出身知识分子家庭,有着良好的教养,思想上也比其他少女更成熟一些——毕竟嫁给卓别林的时候,她已经18岁了。

卓别林依然喜爱少女,但与此前不同的是,他可以持续地爱一位少女了。

再来看卓别林对电影的追求。

卓别林之所以被称为”默片之王“,可以从以下几个角度来理解。

第一,足够高产。

从1914年初涉荧屏开始,卓别林一生创作了超过80部影片,其中八成的作品是在他30岁之前完成的,创作最高峰时曾一年内自导自演十多部电影。这样高密度的创作,给一战与大萧条时期的美国人民带来一次又一次快乐与慰藉。

第二,卓别林的喜剧充满人道主义关怀。

从早期作品《工作》、《移民》开始,卓别林便开始关注底层人民的生活,借作品批判现实状况。

在不间断的创作历程中,他对剧本的驾驭能力逐渐纯熟,对小人物的表演塑造能力也臻于化境,这些作品尖锐地反映了贫富差距,辛辣地讽刺了不合理的社会制度,广泛地引起了人民的共鸣。

大家从那个穿肥腿裤子、戴礼帽、持手杖、留着夸张胡子、有着滑稽走路姿势的流浪汉形象中看到无数普通人的真实境地。

《城市之光》剧照

第三,坚持创作无声电影。

三十年代,有声电影在美国已经风靡整个社会。但卓别林认为,考虑到自己的作品主题与演出风格,只有无声片才能将观众的注意力牢牢吸取,带来更多的共鸣。

于是他依然坚持默片创作。而事实证明他的认知非常精准,如果没有这份坚持,或许我们如今就看不到《城市之光》、《摩登时代》这样有时代意义的经典影片。

1952年,阔别英国多年的卓别林计划带着妻子短暂回乡。而美国当局在此期间忽然宣布他的入境许可作废,他无法回到美国生活,最终定居瑞士。

那么,为什么这位在美国电影史上占据重要地位的艺术家,如此决然地被自己的第二故乡抛弃了呢?这还要从他的作品说起。

不管是一系列小人物视角的作品,还是那部在美国对战争持中立态度时站出来公然讽刺希特勒的《大独裁者》,都让美国政府神经紧绷。

FBI(美国联邦调查局)很早就开始“关注”卓别林,认为他描绘了太多工人的生活,流露出对无产阶级的过分同情,甚至一度怀疑他本人就是布尔什维克。

尤其是在胡佛上任后,FBI围绕卓别林和他电影创作团队的跟踪调查长达几十年,《大独裁者》创作期间,卓别林更是受到无数次政府的干涉。

如果说三四十年代,卓别林还因为没有切实证据而得以“幸存”,那么到了政治气氛空前紧张的五十年代,麦卡锡主义大行其道,对当权者来说,卓别林这颗碍事了太久的眼中钉,已是到了不得不拔的地步了。

《大独裁者》剧照

在移居瑞士的第二年,卓别林获得了世界和平理事会颁发的国际和平奖。他不仅是创造了喜剧巅峰的“默片之王”,更是一个关心时代、心怀天下的伟大艺术家。

从感情生活到电影艺术,卓别林恣意挥洒的人生表象下,内里是一颗始终不曾蒙尘的赤子之心。这或许才是“浪漫”的最终奥义吧。

历代评价:

1.“您的影片《淘金记》世界上所有的人都懂,您一定会成为一位伟大的人物。”

——爱因斯坦

2.“……(卓别林是)反对侵略战争的伟大战士,是维护人类和平与进步的坚强卫士。”

——周恩来