来看看报业大亨的盖茨比式人生。

文/全历史 一口

1847年4月10日,约瑟夫·普利策出生于匈牙利的一个犹太人家庭。

你可能没听过普利策这个名字,但你肯定知道美国自由女神像(了解自由女神像的故事,请a至1834年4月2日的曼哈顿),就是因为他,自由女神像才得以在纽约安家。

你也肯定听说过以他命名的普利策奖。这个奖项自1917年开始颁发,如今已经成为美国乃至世界新闻界的最高荣誉奖项,有“新闻界的诺贝尔奖”之称。(了解诺贝尔奖,请a至1901年12月10日的斯德哥尔摩)

抛开这些成就和影响,普利策的个人奋斗史也堪称传奇,从一个默默无闻的移民,到赫赫有名的报业大亨,说他是现实版的盖茨比也不为过。

那么,普利策到底是个什么样的人呢?

第一、他是敢于冒险、善于把握机会的犹太人。

普利策是个爱冒险的人。他和美国的缘分也开始于冒险。

当时美国正值南北战争,兵源紧缺,只好派一些兵贩子去欧洲征召雇佣兵。

普利策就这样登上了开往美国的运兵船,他在船上听到小道消息说,这些兵贩子除了拿政府的酬劳,还克扣士兵的佣金。普利策想与其被人剥削,不如自己到征兵点报名,直接领钱。他在船快靠近波士顿港之前,趁人不备跳到海里,游到了码头,他本以为自己水性够好,结果却差点被淹死,得到的补偿是一份全额的佣金。当年他只有17岁。这个未成年的雇佣兵身上体现了犹太人敢于冒险,对金钱和机会的敏感。

他和新闻结缘也要归功于一次冒险。

内战刚结束,英语还说不太利索的普利策就决定跟着西进的大潮向西闯荡。他带着身上仅剩的一点钱踏上了冒险之旅。从东部的纽约到中西部的圣路易斯,近1500公里,因为没钱搭火车,他基本靠走。

这一次冒险可以说十分值得。他在圣路易斯遇到了自己的伯乐——德裔流亡政治家卡尔·舒尔茨。舒尔茨曾经帮助林肯竞选总统,还担任过美国驻西班牙大使,在密西西比州相当有影响力,正是他把年纪轻轻但经历丰富的普利策吸纳到自己的报社,圣路易斯于是成为普利策新闻事业的起点站。

也是在舒尔茨的支持下,普利策才能去大胆创新,尝试在传统的题材和方式之外,开拓一条全新的路径。

而创新精神就是普利策人生的第二个关键词。

第二、他是不断创新的“黄色新闻”之父。

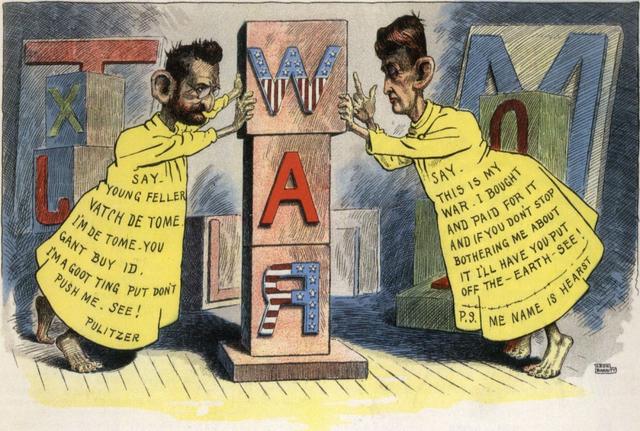

“黄色新闻”在19世纪下半叶风靡美国,美西战争前,被用作煽动民意、制造开战舆论氛围的工具

我们先来看看普利策都有哪些创新之举。

首先,他扩宽了新闻报道的题材,开创了现代报纸的八卦传统,实现了报纸娱乐化、大众化的转变。

普利策刚入行时,报纸承担的角色还很单一,就是信息传递。

普利策看准了在金字塔最底层的普通人才是未来报业最大的目标客户。而这些人更喜欢逸闻趣事、政治丑闻这一类亲民的、故事性强的题材。于是,他走街串巷,搜集诸如凶杀、自杀、贪腐、罢工、暴动、重要人物的桃色新闻一类的消息,然后用浅显易懂但极具煽动性的语言报道出来。

他这种个人风格鲜明的报道使报纸销量大增,引得同行争相模仿。这就是“黄色新闻”的雏形。

其次,他发明了图文并茂的报刊排版形式。

普利策在报纸上进行的第二次先锋实验是,他请人设计了一个漫画人物黄孩子作为自己的报纸《世界报》的logo,在报道的文字中间也穿插与事件相配的漫画。果然,销量的上涨证明他又成功了。

亲民的题材,生动的语言,有趣的插图,就这样,普利策基本上奠定了现代报纸的基调。

一半因为黄孩子logo,一半出于对过度大众化、甚至低俗化的内容的贬低,人们称这种全新类型的报纸为黄色新闻。

普利策就此成为人们口中的“黄色新闻”之父,他的《世界报》也成了全美销量最高的报纸。

1883年,法国雕塑家巴特勒迪决定建造一个巨型的自由女神铜像送给美国,作为纪念独立战争胜利100周年的礼物。问题是巨大的女神像需要一个巨大的底座,造底座的钱却没有着落。普利策利用《世界报》的影响力,号召读者为自由女神底座捐款,并许诺每一个捐款人的名字都会出现在《世界报》上。靠着这项举措,他不仅筹到了钱,还打响了《世界报》关心公众事业的名号。

他本人也逐渐意识到报纸的号召力和新闻业对公众事业的推动作用。

第三、他是和总统打官司的报业大亨。

社会责任感是普利策人生的第三个关键词。晚年普利策尤其注重的,就是社会责任感。

1908年,《世界报》用头版头条质疑老罗斯福政府在操作巴拿马运河开发时存在贪腐贪渎行为。罗斯福震怒,以联邦政府的名义起诉《世界报》诽谤,整个案子持续近2年,最终,法院宣判普利策无罪。

老罗斯福不服气,后来又以个人名义上诉到联邦最高法院,直到再次被驳回,整场事件才算了结。这一场报业和政府之间的对决,最终为新闻行业赢得了极大程度的尊重。

这次事件也是之后许多类似事件的预演。比如1972年的水门事件,正是靠着《华盛顿邮报》两名记者坚持不懈地揭露、追踪,尼克松及其班底才得到该有的惩罚。

位于纽约布朗士森林草地的普利策墓

晚年的普利策几乎双目失明。他不再关心自己的报社,而把更多的心思放在如何把新闻事业发扬光大上。他意识到要提高新闻的质量和新闻人的地位,除了让大众认识到新闻的价值,建立专业的人才培养制度和完善的就业机制十分重要,这也是他一直着力创建新闻学院的缘由。

可惜的是,在相当长的一段时间里,新闻被看成一种技艺,而非一种学问,被大学排斥在外,即使他愿意出资,也没有有学校愿意接受。直到哥伦比亚大学被他的坚持和诚意感动,接受了捐赠。

哥大的新闻学院在他去世一年后才建成。为表示纪念,哥大后来创建了普利策奖。

历代评价

一个愤世嫉俗、唯利是图,或蛊惑民心的媒体,最终会制造出一样卑劣的民众。塑造共和国未来的力量,掌握在未来的新闻记者手中。

——约瑟夫·菲利普