为什么一个人不敢做的事,换成一群人就敢了呢?

文/全历史 胥言

古斯塔夫·勒庞在《乌合之众》中提出,个人一旦进入群体,“每个人都会暴露出自己不受约束的一面。”而且人数赋予的力量,让人胆子也大了起来,一旦诱惑出现,“足以生出杀人劫掠的念头”。

美国心理学家菲利普·津巴多提出“路西法效应”,认为在特殊情境中,好人是可以变成恶魔的,他用此理论来解释监狱虐囚事件。

这都是在说,当一个人成为群体的一员,原本道德的约束失效了,进而犯下恶行。

哪些情形下道德的约束会失效呢?美国社会学家赫伯特·凯尔曼认为,反对暴行的“道德自抑”在三种情形下会受到损害:

第一,暴力被赋予了权威。

例如十字军东征。“为上帝而战”的信念促使大量平民加入十字军,攻击、屠杀“异教徒”。杀人在这些人的眼里不算是罪恶,因为那是以上帝的名义实行的。

第二,行动被例行化了。

比如纳粹针对犹太人的种族灭绝行动就例行化了,是有组织、有秩序的。纳粹分子先抓捕犹太人,再将其驱赶到奥斯维辛这样的集中营里,最后残忍杀害。

第三,暴力受害者被剥夺了人性。

比如美国奴隶制度,奴隶主把黑奴视为牲口,随意买卖、虐待。

仅是道德的约束作用失效,还不足以让群体作恶。有同伙能让人的胆子变大,身处群体还可以减轻负罪感,更加肆无忌惮。

那么为什么群体的负罪感会变小呢?

第一,群体成员主动或被动地去个人化。

主动的情况,掩盖自己的身份,逃脱罪责。

被动的情况,作为集体的一员去施暴,而不是个人,因此分散、减轻了负罪感。这也是抱着法不责众的侥幸心理。

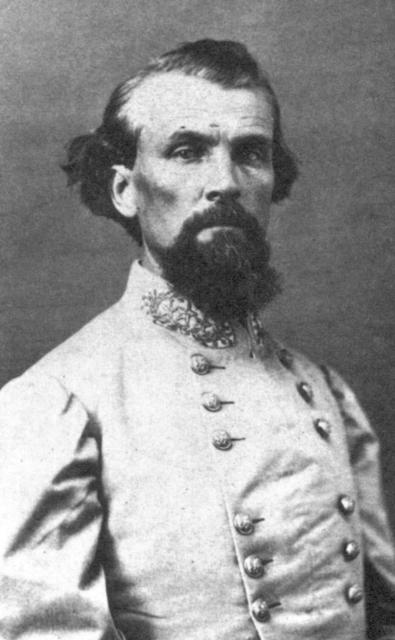

美国的三K党,就是群体去个人化的一个例子。三K党最早由一些南方老兵在南北战争后组成,试图抵制联邦重建,一度被取缔,后来发展成了一个种族主义组织。他们以白布蒙面掩盖身份,成群结队地袭击黑人。

第二,前面说的剥夺受害者的“人性”,也可以减轻暴徒的罪恶感。

群体力量如果引导得当,比如爱国主义的感召,当然可以发挥出强大、积极的力量。但是如果放任群体力量发展,就有可能使其滑向罪恶的深渊。

个人置身于群体之中,容易失去原本的理性,抛弃是非观,互相推卸责任。而群体的力量不受控制,就会释放出人性恶的一面,诱使普通人去作恶。

菲利普·津巴多提出过“英雄”的另一种解释方式:英雄不是超人,而是作恶的诱惑出现时,守住了道德的普通人。任何时候我们都不能忽视道德的作用。

历史案例