光绪三十一年(1905年),在借鉴日本等国国家卫生行政的基础上,清政府在新设立的巡警部警保司设立“卫生科”,次年改巡警部为民政部,卫生科亦升格为卫生司, “卫生”一词被纳入到了国家正式行政机构名称之中

来源:《东方历史评论》微信公号

作者:余新忠

“卫生”是与现代生活密切相关的常用词,同时又是一个非常古老的词汇。早在先秦时代的典籍《庄子》中就已出现。最新版的《汉语大辞典》指出了卫生的四层含义:1、养生、保护生命;2、谓谋生存;3、保护生灵;4、能防止疾病,有益于健康。

在近代以前,“卫生”一词虽不生僻,但远非常用语。

根据对《四库全书》中“卫生”一词的检索,共出现657次,差不多只有近义词“养生”的十分之一。对《二十五史》的检索则发现,“卫生”共被检索到14次,4次实际与“卫生”无关,另外10次中有7次为书名。另外,对包括四大名著、三言两拍等近20部明清小说进行检索,则未发现一处使用“卫生”一词。

《卫生家宝方》

“卫生”,若按字面的解释,则为“保卫生命”、“护卫生命”,概念的外延甚为宽泛,大凡为了保护生命免遭伤害,诸如养生就医、防救灾患、平息暴乱等等的行为,均可归入于此。

总体来看,该词主要还是使用于身体健康有关的场合。其中最典型的即上引《庄子》中“卫生之经”的用法,其意指“养生”。此外,卫生比较多地出现在医书的书名上,其中有些为专论养生之著,比如《孙思邈卫生歌》。但更多的则是普通的医方书,比如,《卫生宝鉴》、《卫生易简方》、《卫生鸿宝》等等。

不过需要注意的是,传统的卫生除了意指对人的物质性身体的养护和医疗外,也包括对附于身体又别于身体的精神和气(即所谓“养心”、“养气”等)的护卫。

而近代意义的卫生概念在民初出版的《辞源》就有比较清楚的解释:

卫生《庄子》:南荣趎曰,愿闻卫生之经而已矣。谢灵运诗卫生自有经。参看卫生学条。

卫生学 Hygiene,研究人类生理之机能,以谋增进身体健康之法者。以生理学、医学为经,物理学、化学、细菌学为纬,深察趋利避害之方。其范围可分为个人卫生、公众卫生两大类。

这里的卫生学,当可视为对近代卫生概念的解释。

日本近代“衛生”的形成与对中国的早期影响

毫无疑问,近代意义上的“衛生”首先出现于日本。

关于日本近代“衛生”的出现,日本近代以来的诸多论著均无异议地将其归功于明治时期日本卫生事业的开创者长与专斋。这在长与氏的《松香私志》有更具体的说明。

作为明治政府的官员,他于明治四年(1871年)随岩仓具视使节团赴欧美考察,在考察过程中,英美特别是德国的卫生制度引起了他关注和思考,他开始认识到“负责国民一般健康保护”这一全新的事业的重要性。

考察回国后,他于明治六年(1873年)就任文部省医务局局长,次年医务局从文部省剥离,改隶于内务省,长与觉得这一名称与该局的职能不尽相符,考虑改名。这时正在草拟医师制度,一天在翻译Hygiene时,偶然想起了《庄子》中有“卫生”这样的说法,认为其意思比较接近,而且还字面高雅,于是就决定以此为名,卫生局之名也就这样定下来了。

随后,卫生在日本日趋成为一个被广泛接受的通用语,而近代卫生事业也获得了长足的进步。卫生和健康问题已从关乎个人生理机能的私事,转而成为政府施政的要务。

不过,这一切并未很快对中国社会形成影响。

在光绪以前,中国社会对日本的了解相当蒙昧,光绪初年以后,逐渐开始有官员和文人来到日本,并出版一些东游日记之类的书,从这些游记看,他们虽然有些注意到了日本的房舍的清洁,但都没有由此而对日本的近代卫生事业产生关注。

不过,明治维新以后,日本包括近代国家卫生制度在内的新政也非完全不为中国人所知。光绪三年(1877年)时任英国公使的郭嵩焘就从当时日本公使上野景范得到一本《官员名鉴》,据此,郭较为详细罗列日本政府机构的设置情况,其中在介绍内务省时,谈到:“内务省所属局十六,……十曰卫生局”。在这一记载中,卫生局不过是众多政府机构中的一个,从其此后的日记来看,它应该没有引起他特别的注目。而且这部分日记当时并未出版,所以恐怕很难说这一记载对当时中国社会有何影响。

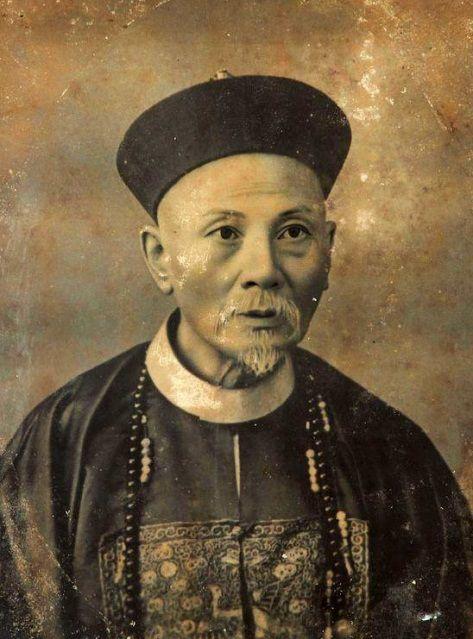

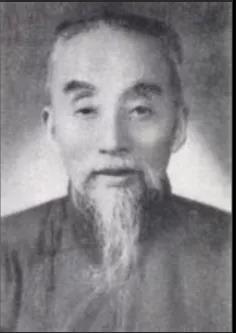

郭嵩焘

而后,黄遵宪在《日本国志》中作了进一步纪录,该著是他在任驻日参赞官期间修撰的,草成于光绪八年(1882年),光绪十三年(1887)定稿,但正式出版则要在二十一年(1894年)以后。书中分别介绍了内务省的“卫生局”和地方警察制度中卫生职能。

卫生局,以大书记官为局长,其职在保护人民,使无疾病。凡粪除街衢、疏通潴匽、洁净井灶,皆督饬府县官及警察官,使地方人民扫除污秽,以防疾病。凡医生必经试验,给予文凭,方许行医。凡通都大邑,必有病院以收养病民,院长视察其病况,上之本局。凡有丹膏丸散营业者,必以化学剖验,无有毒害,方许发卖。凡人民兽畜有传染时疫者,必速由地方警察所电报于本局,而设法以豫防焉。

凡警察职务在保护人民,一去害,二卫生,三检非违,四索罪犯。

应该说,这一解说,已经在卫生的名目下,大致涵括了近代卫生特别是国家卫生制度的基本内容,不过这一有限的篇幅淹没在洋洋巨著之中,实在不容易引起注意,而且,这也应该不是作者关注的重点。再加之该书出版较晚,因之,他的这一介绍在甲午之前对中国的影响当微乎其微。

光绪十三年(1887年),傅云龙被派往日本考察,当年十月二十九日,他访问内务省卫生局,时任局长的长与专斋虑卫生局名实不符,再三问云龙“卫生之目当否?”为此,云龙作《卫生说》,引经据典,表明对长与氏的支持。

卫与医,皆所以遂其生也;意将毋同;然而说异。医恒施于已疾,卫则在于未疾也。……案《说文解字》:衛:宿卫也,从韦、币,从行。行,卫也;币之言周,《史记》卫令曰周庐,以此。然则卫生云者,有护中意,有捍外意:不使利生之理,有时而出;不使害生之物,乘间而入。秽者,洁之仇也,去秽即卫洁。赝者,真之贼也,辨赝即以卫真。过而不及者,中之弊也,退过进不及,即以卫中。洁也,真也,中也,皆所以生也,独医云乎哉!或谓何不曰养?曰:养,难言也。以心以气曰养,有自然之道;以力以物曰卫,有勉然之功。今日之勉然,未始非自然基;然以学言,则不必高言养也。目以卫生,谁曰不宜?

这是目前笔者所见中国文人最早专门对近代意义上“卫生”一词的议论。

傅云龙这部于光绪十五年(1889)向总理衙门提交的著作,也没有很快付梓刊行,直到进入二十世纪后才由实学斋全书刊布,因此关于其对当时社会的影响,亦很难给予较高的评估。

傅云龙

西方卫生知识的传入和“卫生”内涵变化

与日本不同,中国并未出现像长与专斋那样的人物,以一种积极主动的姿态去关注和吸收西方的卫生观念和制度,而且在相当一段时间内,日本这些努力也未能对中国社会产生明显而有效的影响。尽管如此,至少从光绪年间开始,随着西方的近代卫生观念和知识的不断地传入中国,汉语中的“卫生”一词也开始悄然改变。

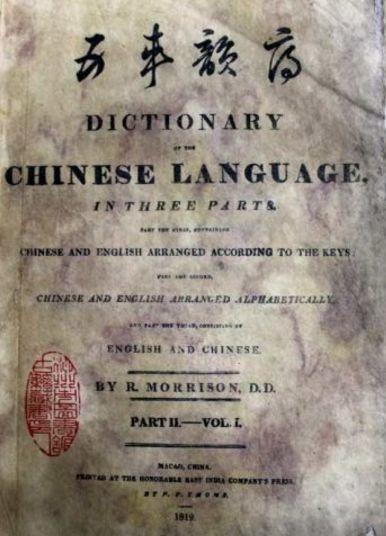

卫生作为古已存之的词汇,在近代最早的华英字典《五车韵府》中就有收录,译为“to take care of one’s health and life”,这基本是对卫生一词字面的翻译。而后在《汉英韵府》(同治末年刊)亦有收录,不过在同一词条以or连接补充了“卫身”一词,译作“to take care of one’s health”,即略去了life。另外还增加了“卫生丸”,译为“life preserving pills”。

直到甲午以前,当时有关卫生的表述,除了常用的“保身”以外,还有“养身”、“慎疾”等说法。此外,从光绪五年(1879)开始连载出版的《自东徂西》(德国花之安著)则用“善治疾病”的名目来介绍近代卫生知识,从“洁身衣”、“精饮食”、“广屋宇”、“选工艺”、“禁嗜欲”、“防传染”、“除狼毒”、“设医院”等八个方面来论述卫生方面应该注意的事项。

《五车韵府》

应该是为了便于中国读者的接受,这些译著在遣词造句和书的形式等方面似乎都尽量跟传统靠拢,甚至还用了一些传统经典中的话来作佐证。这些论述虽然没有使用“卫生”一词,但所介绍的显然属于西方近代卫生学方面的知识,也明显与传统“保身”、“养生”等的含义有所不同,比如对洁净的强调、努力营造良好的居住环境以及以化学、生物学等近代科学知识为指导和基础等等。

当然,也有以“卫生”为名介绍西方近代卫生知识的。罗芙云在其著作中将傅兰雅和他的合作者翻译出版《化学卫生论》这一行为与日本明治时代的医学精英创造新的衛生相提并论,认为,译著的出现,“代表了卫生含义在中国转变的开始”,不过,这些著作虽然介绍了西方近代卫生知识,但其着重表明的只是,卫生是以西方近代实验科学为依据和基础的行为和学问,而很少注意到将卫生与政府、警察、和民众等联系起来的近代观念。

《化学卫生论》无疑是目前所知最早冠以“卫生”之名而与近代卫生密切相关的著作。

该书正式出版于光绪七年(1881年)正月,不过其实翻译工作始于光绪五年夏天,并在次年正月开始出版的《格致汇编》中连载。

固然,我们可以将此视为中国近代“卫生”概念变动的开端,不过平心而论,该书似乎不能算是一部严格意义上的近代卫生学著作,其英文原名为“The Chemistry of Common Life”,并无卫生之义。其讲述的是日常生活中的化学现象和有关化学知识,论及空气、饮水和土壤、粮食五谷、肉、酒、茶、香烟、鸦片等,以及工业发展引起的环境污染等内容。

后来,傅兰雅以卫生之名,翻译出版了一系列真正的西方卫生学著作:《居宅卫生论》(Sanitary Engineering to Cure the Poor, 1890)、《孩童卫生编》(Health for Little Folks, 1893)、《幼童卫生编》(Lessons in Hygiene,1894)和《初学卫生编》(First Book in Physiology and Hygiene, 1895)。

当时在“卫生”的名下介绍有关西方近代卫生知识的著述其实并不限于傅兰雅所译的卫生系列著作。光绪八年(1882年),由颜永京翻译、讨论近代教育的《肄业要览》出版,其中第四部分为“卫生”,从现代教育的角度来论述卫生教育问题,其中谈到:

所谓保护性命者。……夫人必须先知身体安和之理,然后可以遵守,所以为师者,首宜教授身体安和之学问,令生徒能知所趋向也。

这里所谓的卫生,主要是指“身体安和之学问”,应属于近代卫生学的范畴。而更值得注意的是译于光绪八年、次年在广州出版的《卫生要旨》(嘉约翰译)。该书基本可视为一部近代卫生学著作,它除了介绍一般日常卫生知识外,还特别突出了国家和社会在卫生问题中的责任。在书的“凡例”中,就介绍了西国的医生考评制度,并希望“人自为医”的中国也“如是考取医生,助国家保乂军民同跻仁寿也”。这显然已经涉及到国家卫生行政的部分。不仅如此,该书还按传统“修身、齐家、治国、平天下”的思路,将卫生问题由个人私事推衍为社会和国家的要务。

虽然在光绪早期,人们更多地是以“保身”、“养身”等来表示近代卫生。不过随着《化学卫生论》和《卫生要旨》等书的出版发行,以“卫生”来表示近代卫生的情况明显在增多。这至少体现在以下两个方面:首先,早期的《化学卫生论》和《卫生要旨》等书,虽然使用了“卫生”的书名,但在正文中还很少使用“卫生”之词。而后来的傅译卫生著作中,则就相当常见了。而且在那些书中,很多对“卫生”一词的使用,也与今日几无二致。比如:

适人不一人,咸知卫生为首务,年复一年,益见此书之风行,其造是律行此法者,有功于幼童,岂浅鲜哉?。

凡人烟多处,日遗粪秽尿不少,如不设法销除,必污溅街道,熏坏人民,有碍卫生之道。

其次,“卫生”的用词也较多地出现在其他一些译著中,比如光绪十七年(1891年)发表在《格致汇编》上《医理述略》(尹端模笔译,嘉约翰校正)就有多处使用“卫生”,比如:

一曰免病之法,保人无恙,其学其艺谓之卫生。而卫生之道,显然本于确识体用之学,……。

由此似乎可以说,此时的“卫生”概念已基本具备近代特性。不过需要指出的是,这样的“卫生”还基本局限于相关的译著中,而几乎不见于国人的著述中。

比如,虽然当时上海等通商口岸,在自身环境问题日趋突出和西方卫生知识的引入等多重因素的促动下,有关卫生问题(比如清洁水源和自来水、城市道路的清洁和粪秽的处置等)的讨论开始增多。不过,“卫生”一词并无踪影。

其中一个比较说明问题的例子是,晚清上海著名的乡贤李平书,光绪年间曾致力于上海自来水事业的建设,晚年曾在回忆录中写到,当时上海“城河淤塞,潮水秽浊,有害卫生”。但在当年他所写的有关文章中,却只是说,“秽气直冲,尤易酿疾”,或“河水污秽,饮之易致疾病”,全然没有将此与“卫生”相联系。

不过,当时洋务派的重要人士郑观应的情况多少有些例外,他出生于广东香山,从小就比较多地接触到西学,对西方相关卫生知识较有了解。光绪十六年(1890年),它在家乡养病期间撰成《中外卫生要旨》一书,虽然从主体上,其基本可以视为传统的养生学著作,道教养生色彩甚为浓郁。不过,也介绍了不少西方的卫生知识,其中卷四专论“泰西卫生要旨”。他说:

泰西格致日精,各西医以其格致之学考求人之脏腑、百骸,详论变硬变板不灵,各种老境皆由于土性盐类积聚所致。……余采录为养生者参考。

郑观应

这些西方卫生知识虽属个人卫生范畴,与养生关系密切,但大多以近代化学和生物学等科学知识为依据。显然,这一著述已在不自觉中丰富了传统的“卫生”的意涵。值得指出的是,他还在《劝广州城厢内外街道份草秽物公启》(约1884年)中使用了“卫生”一词:

每值夏秋之际,奇疴暴疫,传染为灾,此非尽天气之时行,亦由地方不洁所致。……然此,固足为地方之灾,实亦有地方者之责。诚得当道者为之提倡申卫生之要旨,谕饬南、番两县,暨各段保甲、巡缉委员,严勒各街坊董事、地保等各街堆积一律清除。

这里将卫生直接与街道清扫这样的近代卫生工作联系起来,并强调了地方当局的责任,无疑使“卫生”已经开始从传统迈向近代。不过,郑观应如此使用“卫生”似乎只是偶然现象,明显跟他当时正在编纂《中外卫生要旨》一书有关。实际上,他曾在此后出版的《盛世危言》中多次讨论到医生的考试制度和道路清洁等卫生事务,但均未使用“卫生”一词。

甲午战争后“卫生”概念的变动

甲午中日战争的失败,使中国社会不得不对日本开始刮目相看,日本对中国社会的影响显著加强,卫生行政作为日本明治维新以来新政的重要组成部分,自然也日渐受到注目并产生了更大的影响。

与此同时,在日趋深重的民族危机的促动下,中国社会对吸纳近代卫生知识和制度与使用“卫生”概念的态度也日趋主动,一些精英人士开始注意到中国卫生状况的不良,并逐步认识到西方近代“科学”卫生的优越性以及社会和国家介入卫生事务,创建国家卫生制度的必要性,希望通过学习西方和日本来改善中国的卫生状况,以“强国保种”。

这些变化至少从以下两个方面影响了“卫生”概念的内涵与使用:

首先,日本影响的加强使国人开始较多地注意到日本的近代卫生制度,由于日语中的诸多概念直接使用汉字而无需翻译,使用“卫生”的机会自然大增。

其次,中国社会对待近代卫生态度的日趋积极,不但使得越来越多的有关西方和日本的近代卫生的资讯传入中国(不一定用“卫生”之名),从而进一步丰富了卫生的内涵,而且也让越来越多的中国人注意到“卫生”这一词汇,并在部分或完全的近代意义上使用“卫生”概念。

对台湾中央研究院瀚典资料库中收录的十种经世文编的检索结果表明,在光绪二十三年(1897年)以前出版的四种经世文编中,未见一例“卫生”用语,而在光绪二十四年到二十八年编纂的六部经世文编中,共有57篇文章一次或多次使用“卫生”一词。

在这一过程中,不能不提到丁福保的《卫生学问答》。

该著完成于光绪二十五年(1899年),次年梓行,应可视为中国人撰著的第一部以“卫生”为名同时亦可部分归为近代卫生学著作的书籍。

丁福保是近代与日本有深厚渊源关系的人物,曾翻译了大量日文医学著作,不过该著与日本无关,而主要是依据《保全生命论》、《初学卫生编》等西方卫生学译著以及中国传统的养生和医学著作编写而成。全书分上下两编,凡九章,上编七章,除总论外,主要从全体、饮食、起居、微生物、体操、治心等六个方面介绍个人的卫生知识,下编两章主要介绍日常生活中所需的一些浅近的医学知识。

在“总论”中,他首先解释了何为卫生学:“讲求保养身体之法,称卫生学。”显然不同于传统“保卫生命”的说法。不过他对卫生的理解仍然是个人性的,虽然也谈到卫生与国家有关,但这只是就个人身体的强弱关乎国家的强盛来说的,而未触及社会和国家对卫生事务的责任。可以说,他本是从传统个人自我调养的角度来谈论的“卫生”的,而且还把医药治疗包含在内,有着显著的传统色彩,不过他的“卫生之法”基本以西方近代科学为依据,又明显不同于传统的养生,从而也就赋予这一词汇一定的近代性。

该书后来一版再版,影响颇大。它的意义不仅仅在于促进了当时中国社会对卫生和“卫生”概念认识的加深,而且,还将《保全生命论》等论著中介绍的有关卫生却无卫生之名的知识囊括到了“卫生”的名下。

丁福保

若与前一个时期那些西方卫生学译著中的“卫生”用词相比较,这里“卫生”的近代性似乎要隐晦得多,带有相当多传统色彩。这一现象,在当时国人的著述颇为普遍,其所用的卫生既可以理解为传统的护卫生命或养生,亦与西学相联系,具有一定的近代性。比如,

泰西有化学焉,……行之于大廷,固可以强兵富国;守之于一己,亦可以益寿卫生者。

泰西平时饮居,均已尽合卫生之道,但能慎之于发病之地,受病之人,故设法当愈严愈善。

以上数则均随机摘自与《卫生学问答》同时的论著中,比较明显体现新旧混同的特点。不仅如此,当时人们在使用“卫生”概念时,对其与医学的关系似乎也没有清晰明确的认识。比如像在《卫生学问答》中,医学至少部分包含于卫生学之中,而以下的说法又显见卫生包括于医学之内。

今夫西医之术亦不一端矣,一曰卫生学,……曰全体学,……三曰治病学。

虽然在具体的语境中,医学和卫生的含义亦会有区别,不过这说明人们当时基本仍像传统时期一样,并没有对它们作出明确区分。

近代“卫生”概念的确立

光绪三十一年(1905年),在借鉴日本等国国家卫生行政的基础上,清政府在新设立的巡警部警保司设立“卫生科”,次年改巡警部为民政部,卫生科亦升格为卫生司,“掌核办理防疫卫生、检查医药、设置病院各事”。

“卫生”一词被纳入到了国家正式行政机构名称之中,标志着国家对在新意义使用这一词汇的认同,并为“卫生”最终成为表示维护健康、预防疾病这一内容的社会标准用语提供了直接的动力和保障。其次,卫生司“检查医药、设置病院”等职能的规定,明确了医政管理而非医学本身乃卫生行政的重要组成部分,从而确立了近代广义卫生的内涵。

这一事件无疑大大促进了近代“卫生”概念确立的进程,到清末民初,仅仅从当时编纂的辞书中,已不难看出这一概念的成型。在1911年出版的《新订英汉辞典》中,相关的 Hygiene、Sanitary等词汇的释义中,虽还保留了原有的“保身”、“保生”等词汇,不过“卫生”的突出地位已彰显无遗。而前引《辞源》中有关卫生的解释,不仅近代性已非常明显和完备,而且,该辞典中没有收入“保身”、“保生”等词汇,“养生”的解释则与近代卫生无关。

此外,“卫生”概念的使用开始普及化。“卫生”的使用不再像此前多限于精英人士,而就像“旧时王谢堂前燕”,开始“飞入寻常百姓家”了。这主要体现在“卫生”较为广泛地出现在公文、告示、日用医书、乡土志等与民众关系密切的文献以及竹枝词、小说等通俗文学作品中。

比如,现在出版的苏州和天津两地的清末商会档案中,均有不少涉及近代卫生的的公文和告示,这些文告中,“卫生”就频频现身。清末出版的介绍上海各方面情况的实用性书籍《上海指南》也列有“卫生章程”一目。这时发行的一本介绍传染病知识的小册子告诫人们要注意卫生,说:“若辈(指下层劳动者)目不识丁,不知卫生为何物,动遭疾苦,良可悯也。”又如,当时的《上海乡土志》在谈论自来水、填塞河渠和医院这些关乎近代卫生的事物时,均使用了“卫生”一词。而且在竹枝词这样的民间文学作品中也出现了“卫生”一词,比如,

工部局局名工部创西人,告示频张劝我民。注重卫生街道洁,随时洒扫去纤尘。

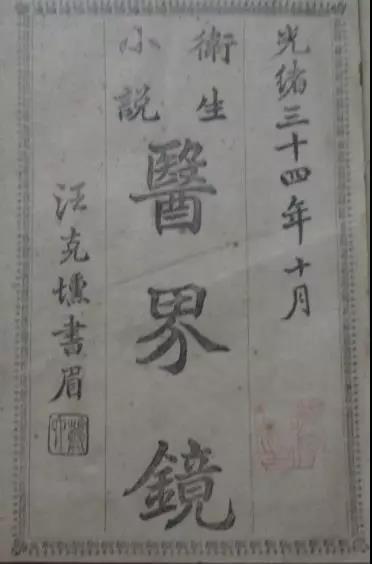

尤可注意的是,商务印书馆还分别于光绪三十二和三十四年(1906、1908年),出版了“卫生小说”——《医界现形记》(郁闻尧著)和《医界镜》(儒林医隐著),虽然后者完全可以说是一本剽窃之作,不过作为“卫生小说”,后者却更名副其实。前者在“小引”中虽然也谈到卫生,不过在书中谈论卫生之事的内容并不多。而后者则不同,分别将第一回修改为“开宗明义讲生理”,第六回由“张善人入梦论瘟疫”改为“张善人卫生谈要略”,加入大量近代卫生知识。比如其中说:

《医界镜》

至于平常卫生的法则,尤与疫病有关系,今试将要紧数条,讲给你听听:第一要戒不洁,……以上各节,不过讲些卫生大略,然要端己不外乎此,你须切记在心,除自己奉行,并广劝世人,……

近代“卫生”广泛出现在与民众密切相关的诸多文献中,说明了这一概念已经开始深入民间社会,逐渐成为日常语文的一部分。

“卫生”也不再只是作为述宾性的名词来使用,而逐步转化为表示合乎有益于健康要求这一状况(比如清洁)的名词。比如,

原冀维持微业,有益卫生。……一经因时限局促,不能倾倒,甚有自弃河中,更致污秽河水,有碍卫生。

在这段话中,表面上,卫生仍可以解释为保卫生命,但实际上,肥壅业的工作为收集粪便,直接结果只是维护生活环境的清洁,因此,这里的卫生已经可以理解成表示环境清洁的名词。

而下面这段话,这一点体现的更为明确:

欲强国家,非保全人民之健康不可,欲保全人民之健康,非注意卫生不可。

这里的卫生已明显是指清洁等保全人民健康的行为和状况。而下面的说法,卫生实为“卫生学”之简略,乃今日常用的“讲卫生”之先声。

在沪数载,疫疠时兴,悯医道之腐败,卫生之不讲,窃叹吾国医界有江河日下之势。

随着其性质义的不断凸显,将其作为形容词来使用的情况也开始出现了。比如,“西人曾说我中国人不明白卫生的道理,……说到此间,我不得不望我的同胞讲究些卫生法则。”

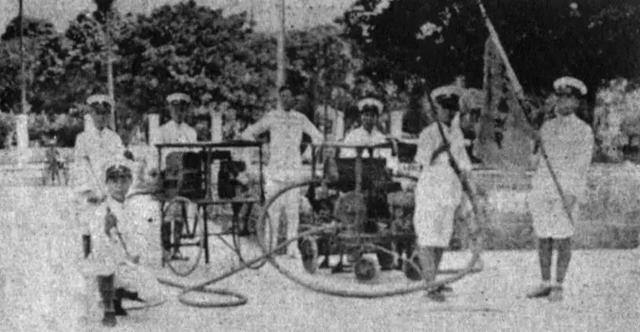

1930年代的清洁队

由此可见,无论从概念的内涵、普及程度还是使用方式等方面看,“卫生”应该说都已实现了从传统到近代的转化,表明近代“卫生”概念已经确立。

人们虽然已经普遍认可了社会和国家对卫生的责任,但由于感到国家和地方卫生行政的缺乏和薄弱,也往往特别强调个人卫生的重要性。

不过与以往不同的事,即使是个人卫生,也不再是无需旁人和社会置喙的私事,而应该由社会甚或国家来大力宣介各种卫生知识。

本文最初以日文版(「清末における「衛生」概念の展開」)刊发于「東洋史研究」第六十四巻第三号、2005年12月。原题为《晚清“卫生”概念演变探略》,篇幅原因有删节,注释略去。