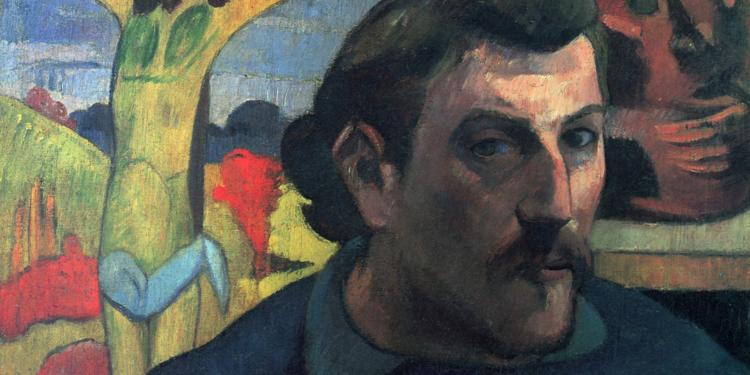

在现代派以前,在印象派之后。 想要月亮,六便士就不能嫌少。

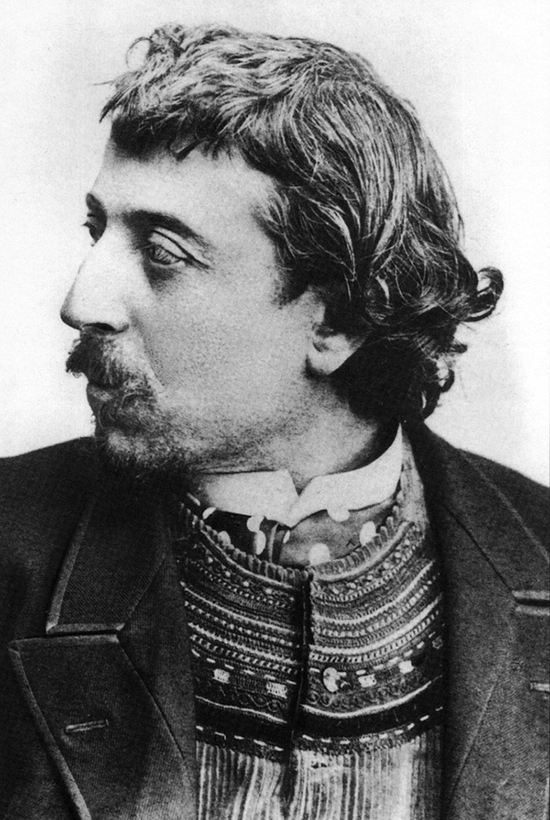

1903年5月8日,法国后印象派画家保罗·高更死于离家乡一万多公里的南太平洋小岛——大溪地。

英国作家毛姆在探访过大溪地之后,以高更为原型,创作了小说《月亮和六便士》。书里的男主角本来有着稳定多金的工作,跻身欧洲的上流社会,但他忽然着了魔一般辞去工作,抛妻弃子改行画画,并开始了流浪生涯。这正是高更一生的演绎。

其实,也正是因为这些“拧巴”的经历,才让高更能够成为世界级的大画家。

下面,我们就通过三个标签,来看看他的经历是如何让他成为艺术大师的。

第一,一名中年逃离的梦想家。

高更要逃离什么呢?

首先,在工作上,高更想要逃离无聊的工作。

在35岁辞职之前,高更是一名巴黎的股票经纪人。收入颇丰,家庭美满。

自他从业以来,便将业余时间用于绘画,并结交了一批艺术家好友,到1882年,高更已经连续数年参加印象派的画展,可以说在绘画艺术上小有成就。而就在同年,法国的股票市场大崩盘。面对这样的情势,高更选择了辞去工作,专心于艺术创作。

此后为了赚钱,他从事过各种各样的工作,比如海报张贴、码头苦力……可以看出,高更下决心拒绝把绘画创作以外的工作当事业耕耘,为了贴补生活,他宁愿去做那些灵活的、暂时性的、体力性的工作。

其次,在逃离的过程中,高更获得了艺术的灵感。

辞职后的高更发现无法养活家庭,先搬至里昂,后到哥本哈根。这完全是因为经济上面临困境,不得不寻找生活成本更低的城市,或者投奔妻子的家庭。但这个过程并不顺利,他在哥本哈根与妻子闹崩,二人分居。再一次的,因为贫穷,高更选择了法国北部的布列塔尼,而这个决定改变了他接下来的“搬家方向”。

布列塔尼民风质朴,颇具异域风情。这个地方激活了高更小时候在南美的生活记忆,高更仿佛找到了属于自己的方向。他的作品越来越重视线条的勾勒,大量采用平涂的色彩,从此与印象派渐行渐远。后来他去巴拿马、大溪地,都是基于对异域原始生活的渴求。

第二,不合潮流的画家。

高更与塞尚、梵高一起,被后世总结为“后印象派”画家,但事实上他们不是一个传统意义的绘画派别,因为他们并没有在公开场合宣布过任何形式的联合或者发表艺术共识。

他们三人中,高更与梵高(了解这位传奇画家,可以a到1853年3月30日的荷兰)的关系更加亲近,也更常被后人相提并论。

在艺术与精神上,他们有共同的追求。

高更与梵高一样,认为印象主义的表达是完全不够的,画作应该更多地表达自我;他们也一样反感现代文明,永远渴望寻找别处的生活。两位画家曾经互换画作,彼此从对方的艺术作品中汲取养分。梵高更一度渴望与高更一起建一个画室,但这个想法始终没有成真。

两人的性格冲突让这段友谊戏剧性地结束了。

1888年,梵高多番邀请高更到普罗旺斯的小城与他一起过冬,但争吵随之到来。起点在于艺术观念的差异,高更认为绘画的本质在自然以外,他习惯靠记忆和想象表达自己的艺术世界,而梵高则推崇画当下之所见。

每当起了争执,梵高总试图与高更在辩论中达成互相理解,而高更却厌倦了这个偏执的年轻人。他开始不耐烦地敷衍梵高,这让梵高最终陷入近乎疯狂的状态,终于在一次争执后,梵高恍惚地割下了自己耳朵的一部分,而高更则迅速远离了这个情绪不稳定的人,两人从此再未相见。

第三,从事原始劳作的“野蛮人”。

在高更看来,艺术应该不止是对自然的临摹,更应该是一种生活方式的表达。而他最向往的生活,就是到大溪地去。

大溪地,是法国在波利尼西亚的海外领地,位于东南太平洋。在当时,吸引高更的并非如今为人称道的沙滩和阳光,而是岛上非现代的社会环境,和原住民淳朴的生活。

岛上蓬勃的自然气息、丰富的作物植被、高饱和度的多样色彩和粗放的生活方式满足了高更所有的期待,给了他富有冲击力的艺术启发。

在大溪地居住期间,他的画作多以岛民生活为主题,线条更加明确、色彩更加浓烈。在他死后,这些作品终于为他赢得了真正与他相匹配的声名。

这位原本生活在工业革命进程中的画家,远离了日新月异的城市生活、光鲜体面的文明社会,一路向原始生活追溯,渴望从中找到真正的艺术。他为此付出了妻离子散、生活困窘、病痛折磨的代价,但求仁得仁,他也终于在大溪地找到了自己的毕生所求。

或许就像他自己说的那样:“我是一个优秀的艺术家,并且我知道这一点。之所以如此,是因为我忍受了太多苦难。如果我不去从事我的天职,我会认为自己是一个有罪之人。”

六便士真的很好。只是月亮,美妙的月亮,让人多么无法拒绝啊。

如果没有大溪地的旅居,不会有高更晚年风格化强烈的一系列画作,不同民族文化的反复碰撞,往往酝酿着艺术的进步。这也体现了交流促进步的规律。(详见规律2—交流促进步:民族间的可接近性与部门协作)

历代评价:

1、"梵高用短短两年时间激发淬炼出生命最美的精华,高更却是用更大的平静与耐心去回归原始,找到内敛而饱满的另一种生命美学。"

——蒋勋

2、"高更在他的作品中希望更多地摆脱自然观察的束缚,让观众在一定程度上独立领悟更多的个人意义,这些在以前的艺术中是不可能得到的。"

——约翰·基西克