人性固然美好,但也不要去考验它。

来源:国际地理中文网

作者:国家地理

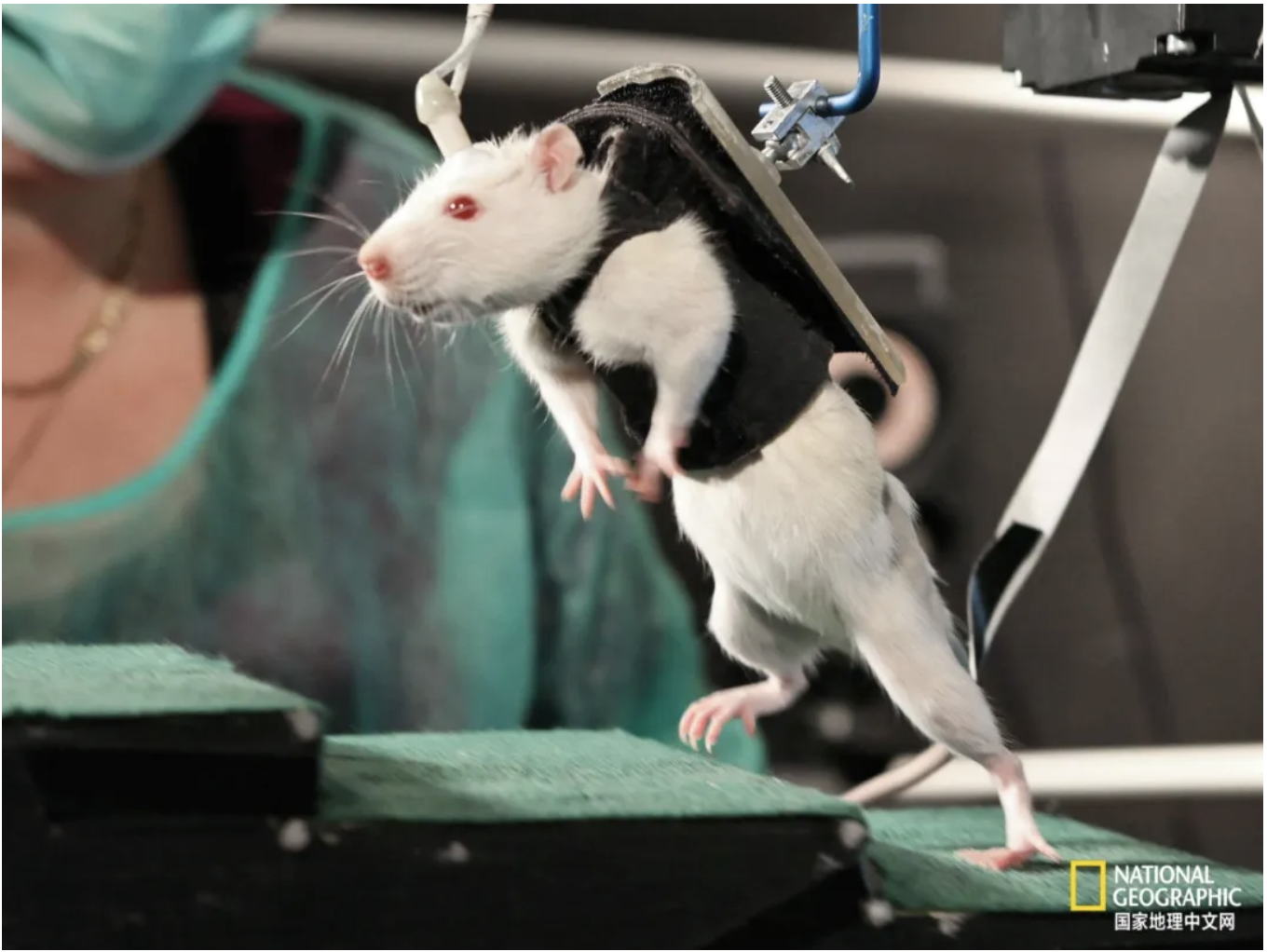

最近荷兰进行了一项老鼠实验——

虽然实验对象是老鼠,

但实验的结果却也折射出

人类世界一个严肃现实:

“人性固然美好,

但也不要去考验它。”

摄影:JOEL SARTORE, NATIONAL GEOGRAPHIC PHOTO ARK

(以下是3月5日发表在《Current Biology》的老鼠实验)

首先,家鼠被训练后懂得了用控制杆取食糖豆。下面,实验开始:

老鼠拉动左面的拉杆会得到糖豆,但隔壁会放电;右边的拉杆也能得到糖豆,但隔壁不会放电。

老鼠要去拉控制杆获得糖豆了,但如果拉动控制杆会给旁边的老鼠一次轻微电击,实验表明,好几只老鼠就不再拉动那根能够导电的控制杆了,转而去拉动别的不导电控制杆获取糖豆,也就是说——

1颗糖豆+给予同伴伤害

or

1颗糖豆+同伴没有伤害

多数老鼠选择了后者

老鼠似乎也懂得

“己所不欲勿施于人”,

我不喜欢受到伤害,

所以我也不希望同伴受伤害。

而这种行为的学名,叫作“伤害厌恶(harm aversion)”,这种“讨厌伤害别人的心”也是众所周知的人类特点,这种行为受大脑中一个叫作前扣带皮层(ACC)的部分调节。(后面还会提到这个重要知识点,前扣带皮层,某种程度就是“善恶的开关”)

老鼠和人类的基因相似度高达90%,人类和老鼠还有许多其他相似之处。

摄影:JUNIORS BILDARCHIV GMBH/ALAMY

而避免伤害他人的神经冲动,

早已植根于哺乳动物的进化史中,

那是在9300万年前,

“伤害厌恶”的“善念”已然出现在了进化树上,

这也是人和小老鼠分道扬镳前,

共同走过的最后一段路。

而老鼠和人类的基因相似度高达90%,

这可能也以进化学的角度证明:

人之初,很有可能是性本善的。

从很久很久以前,

就植根于我们祖先头脑深处。

在此之前就有研究表明,啮齿动物会帮助有需要的同伴,老鼠还会主动报答帮助过自己的同类。

(论点来源于《生物学通讯》2015年2月1日)

除了老鼠,

哺乳动物的共情很常见。

座头鲸因为童年时深受虎鲸捕食的阴影

成年后常常“虎口夺食”,

救下一只只海豹、灰鲸幼崽,翻车鱼。

幼年时被虎鲸咬过的座头鲸,

尤其“嫉恶如仇”,

达尔文称此为“回忆与反省作用”。

座头鲸发现虎鲸在狩猎海豹之类的弱势者时,会立刻联想到自己的童年遭遇,并激发强烈的共情反应。

摄影:FLIP NICKLIN, MINDEN PICTURES/NAT GEO IMAGE COLLECTION

摄影:JOEL SARTORE, NATIONAL GEOGRAPHIC PHOTO ARK

回到那个老鼠实验,

更为“真实”有趣的一幕出现了!

之前1个糖豆的奖励,

所有老鼠都很和谐;

但当价码被提高3倍、

出现3个糖豆时,

善良老鼠们的同情心也瞬间塌方了!

“对不住,他们给得太多了。”

摄影:JOEL SARTORE, NATIONAL GEOGRAPHIC PHOTO ARK

1颗糖豆+给予同伴伤害

or

1颗糖豆+同伴没有伤害

多数老鼠选择了后者

但是——

3颗糖豆+给予同伴伤害

or

1颗糖豆+同伴没有伤害

多数老鼠则选择了前者!

坏人为什么很坏?

实验继续,

当科学家们关上小老鼠的“同情开关”,

也就是麻醉了老鼠的前扣带皮层之后,

被麻醉的老鼠不再帮助身旁的同伴,

“己所不欲勿施于人”的良知,

变成“你的痛苦与我无关”的漠然。

摄影:MICHAEL DURHAM, MINDEN PICTURES/CORBIS

前面说到,

“同情开关”是人与鼠自古共有的,

如果人类的开关也被“麻醉”

共情的反面——

就是“反社会人格”。

很多人类共情研究表明,

反社会人格和暴力犯罪者

他们的共情能力存在很大问题,

其大脑共情相关的神经网络存在缺陷,

使他们难以对他人的痛苦感同身受。

韩国李春宰连环杀人案,李春宰杀害妻妹在内的15人,犯下30余起强奸案,2019年认罪,案件改编的电影《杀人回忆》,影片结尾警官向真正的“凶手”投出深沉一瞥。

可悲的是,

现在还没有药物抑制反社会人群的暴力。

本质上人与鼠都是哺乳动物,

对罹患精神病和反社会人格等精神疾病人来说,

这个发现极具参考价值——

病人缺少的正是“讨厌伤害别人”的心。

而这也许正是人类“善念”的根源。

人性选择下的两艘船:市民船和罪犯船,谁先按下另一艘船的引爆器,谁就能活下来,但是无论是罪犯还是市民又或者是警察,谁也不愿意成为杀人的刽子手,出乎小丑意料。

电影《蝙蝠侠之黑暗骑士》

帮助别人其实是“利己行为”?

摄影: Joel Sartore/National Geographic

社会神经学家们更感兴趣的是,

老鼠行为后面的动机。

——不伤害别的老鼠,

到底是为了让自己心里好过,

还是单纯让对方好过?

这跟人类做好事的动机一样——

捉摸不透。

小白鼠的基因序列与人类相似,一些医学的科研和临床实验都是有小白鼠来完成的。

摄影:COURTESY EPFL

“性善论”与“性恶论”几千年也没有答案。

然而,在一个充斥着冲突的世界里——

“在我们生物体内蕴含着古老而美好东西,那是避免伤害他人的神经冲动,它起码形成于9300万年之前,植根于我们的头脑中,最终促进和平,而这一切,可能也让人略感安慰吧。”该实验论文的合著者、荷兰神经科学研究所Christian Keysers如是说。

也就是说,

从很久很久以前开始,

也许我们所说的“人性”,

起码就是美好的。

摄影:James Russell