看冯道成就“乱世也恒臣”的奇迹。

文/全历史 范范之辈

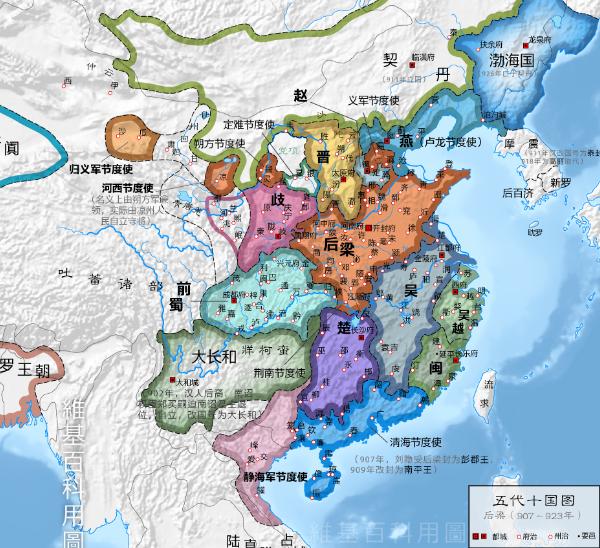

这位号称“长乐老”的官场常胜将军一生中充满了传奇色彩。他先后辅佐了后唐、后晋、大辽、后汉、后周等五朝十一帝,在乱世中屹立不倒几十年,而且位极人臣,游刃有余。

同时,这也给他留下了千古骂名。宋代欧阳修在《新五代史引》里直接鄙视他为“无廉耻者”,甚至是“国家危亡致乱之祸根”。清代思想家王夫之更把冯道的罪名上升到了昏君商纣王、先秦江洋大盗“盗跖”之列。

那么真实的冯道是怎样一个人呢?他有何过人之处和处事原则,能够创下“十一朝元老”的记录?

第一,他是一个不为名利却圆滑的清官。

936年,为了篡夺后唐江山,石敬瑭把燕云十六州割让给了契丹,还认了比自己小十岁的耶律德光为父。

在一次出使契丹的任务中,身为“儿皇帝”石敬瑭的宰相,冯道主动请缨,代表后晋出使契丹,只为在耶律德光那儿混个脸熟。

这就是冯道的圆滑之处,主动追随得势者,但冯道的圆滑却有独到之处:

一不为“名”,宁愿折节拍马。

在契丹国灭后晋之后,耶律德光不屑地问冯道为什么来见他。冯道回答:无兵无城,怎敢不来?

耶律骂道:你是何等老子?言外之意,就是那我凭什么收留你。

冯道笑着回答:无才无德,痴顽老子。

这一下把皇帝给逗乐了,开始问正事:你看这天下百姓如何得救?

于是冯道认真地拍了一回马屁:佛都救不了,只有皇帝能救。

二不为“利”,散尽家财做清官。

梁晋争霸之时,到处征战的士兵踩坏了百姓的田地,于是出现了很多灾民。正在家守孝的冯道打开自家粮仓,赈济乡里,还亲自耕田砍柴,带领百姓重新走上生活正轨。

另外,冯道还是一个油盐不进的人。一次随军出征,他宁愿和士兵住在茅屋里,也不肯单独住帐篷,连属下送来的美女也送回主人家里。

圆滑让冯道官运亨通,但仅凭圆滑却走不长久。就像清朝的佞臣和珅可够圆滑,可贪污成性的他没有逃过下一代皇帝的惩戒。而冯道的圆滑,是一种看透世事的圆滑,不为名利所累。(想了解更多和珅的故事,a到1799年2月14日的北京)

第二,他是威望甚高的“政治完人”。

当刘知远开创的后汉政权被郭威推翻后,冯道率领百官主动到城门迎接这位后周的主子,就证明了他在官场上的影响力和威望。

在政权更迭的五代时期,武将们凭借霸权登上王位,急需这些有名望的大儒稳定朝纲,帮着管理天下。于是,冯道成为不二人选,顺利继任后周宰相。

他是怎么在皇帝和百官中树立威望,做到一个面面俱到的“政治完人”的呢?

一方面,他非常重视对自身修养的提高。

连鄙视他的欧阳修都说他非常好学,每日三省,成为当时士子们膜拜的榜样。甚至关于冯道有个传说,就是大雪封门、积尘满桌,他仍然能够平淡自如的读书。

另一方面,他善于处理人际关系,总能够以理服人。比较有名的故事就是冯道帮后唐李存勖皇帝劝架的事。(想了解李存勖更多故事,a到926年5月15日的洛阳)

此时正是梁晋对峙的关键时刻,为人耿直的将领郭崇韬觉得李存勖在军中陪同吃饭的人太多了,要求他裁减人员。

于是,李存勖发怒了,“我连请人吃饭的自由都没有了么,他们可都是为我效命的兄弟!”说完立刻命令冯道起草文书,要通知三军打道回府。

冯道并没有遵从命令。他开始慢慢地给李存勖分析利害关系:“现在对于大王来说非常关键,马上就要平定南方了。如果让敌军知道我们内部不和,对我们大为不利。”庄宗这才醒悟过来。之后,冯道也自然成为了庄宗和朝政之间灵活的调停者。

善于劝谏的冯道与唐朝的魏徵有得一比。他们都能够巧妙地达成进言目的,同时又完好地保全自己,这是一个智者的表现。(想了解更多魏徵的故事,a到633年2月28日的长安)

第三,他是一个忠民不忠君的儒生。

一生追随强者,处事圆滑的冯道,却在晚年因为一次进谏,被罚去看守皇陵直到死。这是怎么回事呢?

事情的起因是周世宗要御驾亲征,攻打后汉。在所有人都不敢劝进时,冯道却站了出来,极力劝阻。世宗说:过去唐太宗平定天下,靠的就是亲自出征。

世宗又说:汉军只是一群乌合之众,遇到我,那就是泰山压卵。

谁想到冯道噎了一句更狠的话:陛下不是泰山。于是,世宗大怒。

这件事让我们很不解,冯道不是一向很会处理人际关系么,怎么这次这么鲁莽。

是因为这年已经73岁的冯道看透了一生的纷乱,他不愿再目睹百姓受战争之苦了。他曾在《自叙》文集中这样总结自己的一生:孝于家,忠于国。

对于冯道来说,如果能够挽救一城百姓,即使是旧主托孤的后唐皇帝,也会决然摒弃,果断打开大门迎接新主。这对于宋代的司马光来说,是犯了“人道之大伦也”。(想了解更多司马光的故事,a到1085年1月1日的洛阳)

忠于国家的百姓而非君主,或许就是这位“皇帝换百家,自己恒不变”的不倒翁一生的处世哲学和秘诀吧。

历代评价

承训诲之旨,关教化之源,在孝于家,在忠于国,口无不道之言,门无不义之货。

——冯道《长乐老自叙》