“音乐需要通过人去还原,去把它弄响,让人再去感受它,一代代传承。如果没有人唱,没有录音,甚至连谱子也没有,那它就散了。散了再去找,就很难了”

打电话给小河那天,他刚到上海,还在隔离期。他有每天散步的习惯,出不去门,只能在屋子里走来走去,像是困在笼里的斗兽。

小河,何萍所和田巧云的第三个儿子——他通常是这么介绍自己的;在微博上,他是“北京何歌手”;在朋友眼中,他既癫狂又疯魔,他们喊他“阿疯”;至于那些喜欢他音乐的人,不管觉得他是天才还是疯子,总会说上一句,“操!这哥们儿,就是为音乐而生的。”

这两年,小河发起了一个“寻谣计划”,采集即将失传的童谣。

3月14日晚上,他在快手上开了一场童谣音乐会。为了这场直播,他从一月份开始就上快手学习,看别人怎么做直播,怎么和观众互动。他还找来了老狼、刘堃、陆晨、安娜伊思·马田等几个老朋友连麦,并给他们布置了任务——每人至少准备一首童谣。

于是直播那天,大家看到了屏幕上安静乖巧的小河,抱着中阮,顶着标志性的花白头发,黑T,声音轻柔,全程慈父脸。一笑,露出俩虎牙。他会暖场;会自如地和网友互动;会双手合十,向送礼物的老铁们表示感谢。跟老狼连麦时,弹幕上有网友点歌,小河在一边笑,“点歌的话,你们的小礼物要刷起来哦。”

熟悉小河的朋友们惊呆了,“这还是我们认识的小河吗?”

“别人都往前走,你怎么往后退啊”

民谣圈的江湖上,至今流传着有关小河的传说。

他爱喝酒,喝完酒,能干尽你能想到的所有荒诞事。某次喝完酒,小河带着所有人把衣服脱光,出去裸奔,回来身上冻得青一块紫一块;还有一次,他突然消失了,后来大伙在饭馆后面的草坪上找到了他,“小河你在干嘛?”“别吵,我在和小草对话呢。”

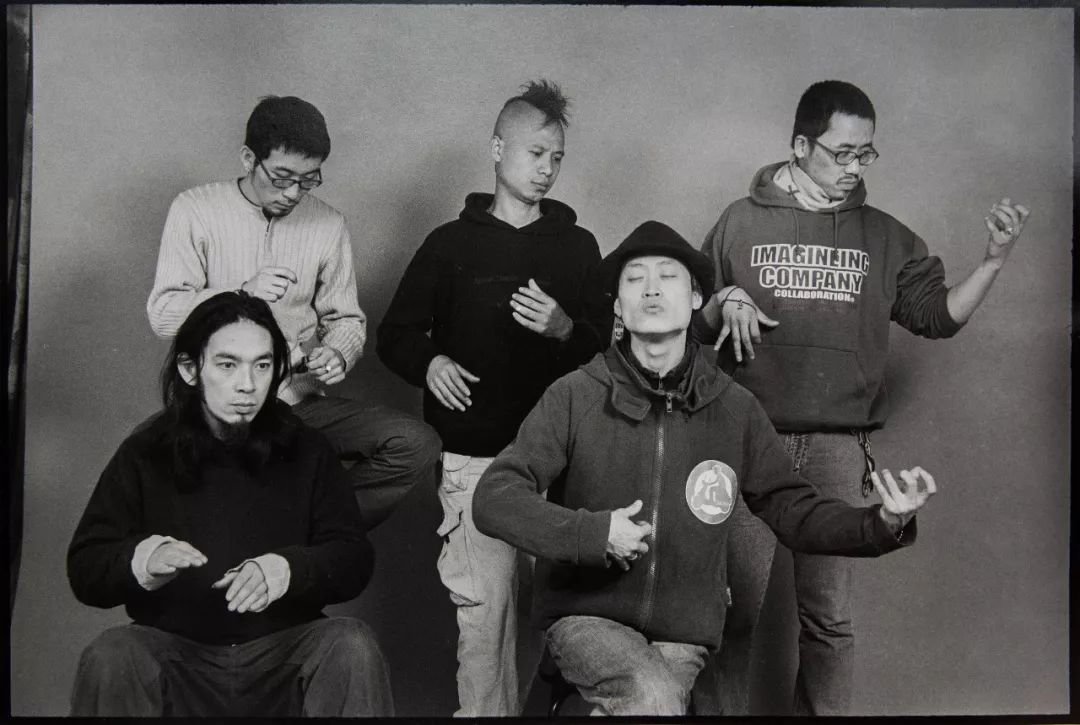

2003年,小河和美好药店乐队在三里屯某照相馆

还有更夸张的。2010年,正赶上富士康工人的“14连跳”。 小河和乐评人颜峻一起办装置展览,展览期间,主办方邀请小河进行音乐表演。小河爬上两米高的台子,问观众,“你猜,跳楼的人在起跳后脑子里想的什么?一会儿在空中我就会唱我想到的。”他真的跳了,在空中,他喊,“我后悔了!”

他重重地摔到地上,双脚骨折。观众们以为是行为艺术,拍手叫好,“这哥们儿演得真像”。小河被送进医院,躺了两个月,想明白了挺多事。那之后,他不那么较劲了。

有人说,小河一下子就变了。之所以变,是因为2012年去甘肃演出的时候结识了一位上师,入了佛门,戒烟戒酒吃素,脱胎换骨一般。

“哪能一下子变啊,就跟我这头发,也不是一下子变白的。”小河是少白头,头发让他看上去年轻又苍老。他这些年的变化有几个分水岭,从台子上跳下来算是其中之一。

十年前看过小河现场的人,多少还能记起他在台上扯着嗓子嘶吼的样子。台下的人在混杂着汗水和荷尔蒙的空气中跟着嘶吼、扭动,不时传来一两声“牛逼”。小河不理会那些喊牛逼的人,他越不理会,他们喊得越起劲儿。

“以前录音的时候总想录得很干净,把工作室的墙加厚,做上隔音门,也把一些好东西隔在了唱片外。”2009年以后,小河“愿意去看别人了”。

他先是开始了“音乐肖像”计划,在全国各地寻找陌生的合作者,跟对方相处一两天,听他们的故事,再用音乐去白描对方的生活。这跟记者做的事有点像,只不过一个用文字或影像记录;一个用音乐去记录。2010年,他用12首歌曲记录了12个人物,有煤矿工人、保洁员,也有流浪诗人、乡村教师。

接下来的“回响行动”像是前一个计划的进阶版。他把各种各样的人群带到郊外、草地、雪山、海边、甚至废旧的仓库中,一起排练,录专辑。活动结束后,每个人会拿到一张存有自己声音的唱片。小河在微博上介绍,“这不是专辑首发,不是音乐会,是和小虫小鸟小河一起去唱歌的郊游计划。”三年下来,这样的“郊游”做了20场。

接下来,就是“寻谣计划”。

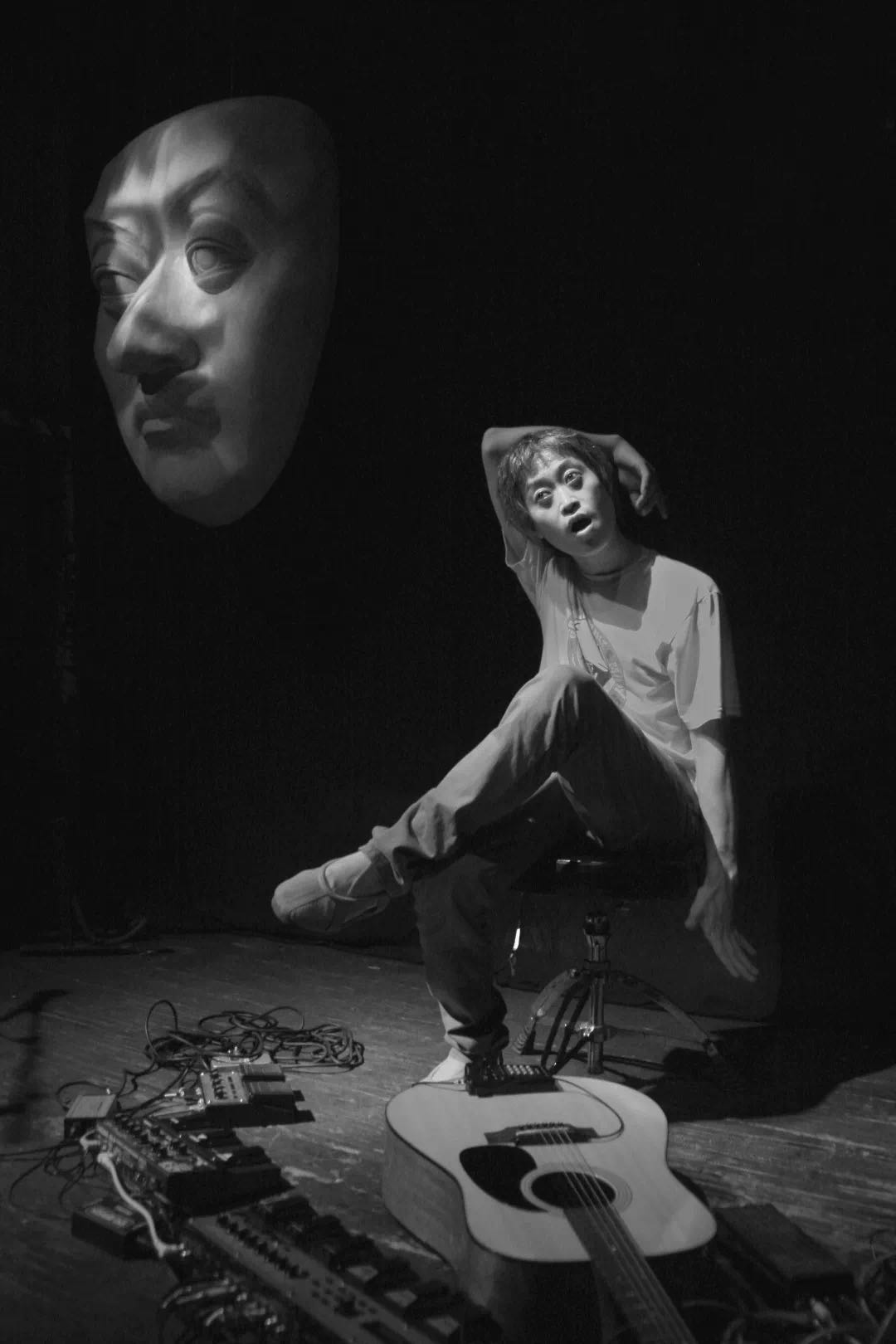

小河开始走出去,“愿意去看别人了”

“小河,别人都往前走,你怎么往后退啊。”圈里的朋友开玩笑,他们觉得小河现在做的这些事“不上进”。但对小河来说,这更像是一种实验。“你看到了这些(空白),你会想这块为什么没人做呢?那你去做了,就是往前走。”

从某种意义上说,这或许和他早年的音乐有一脉相承的地方。一个热衷于实验性的先锋音乐人,开始了一个更复杂多元的音乐实验。

诗意和美

实验开始得有偶然,也有必然。

2018年六七月份,一个叫“打磨场”的当代艺术机构找到小河,想请他去做展览。小河喜欢艺术,但他毕竟是音乐人,总觉得和当代艺术没那么搭。最后,他跟对方商量,能不能根据展览的方式和空间,做一个和音乐相关的东西。他甚至建议把这种呈现直接搬进四合院去做,既有历史感,又具当代性。

其实在此之前,小河就有了找寻北京老童谣的想法。“音乐的种类那么多,什么是任何年纪的人都可以听的呢?那肯定是童谣了。”小河小时候可没听过那么多童谣,他有缺失。有缺失,也才更有动力。

双方一拍即合。

小河带着团队找童谣去了,没头苍蝇一样,扎进了北京的各大公园和广场。大多数老人愿意和年轻人聊天,你问一点儿,他们就能说很多。碰上一拨对他们有兴趣的年轻人,更让老人们觉得自己挺重要,有成就感。

但一段时间后,小河发现,不是找不到不唱童谣的老人,而是找不到唱合适的童谣的老人。

“我找的都是七八十岁的老人,他们生活的年代是解放前后,所以他们小时候会唱的歌,是带有政治色彩的。而且他们中的很多人都参与过儿童团.,很多歌也是在儿童团里学会的。”在小河看来,意识形态的东西无可厚非,但他更希望找到的,是更加淳朴的,带有传统文化中诗意和美的东西。

何大爷喜欢书法,还给自己起了个笔名叫“浪漫”

终于,他们在玉渊潭公园找到了何大爷。

何大爷是老北京,住在卢沟桥附近。1949年以后,当地的喇嘛庙被公家征集来办学校,他被叫去读了小学,学会了一首叫《卢沟桥》的歌,记了一辈子。歌的旋律上口,词也有画面感:

卢沟桥/卢沟河/卢沟桥上走骆驼/桥上驼铃叮咚响/桥上狮子数不清/桥下芦花一片白。

卢沟桥还真走过骆驼。当年作为北京西南的交通要道,从房山一带进京的骆驼驮子,一般都要在头一天傍晚赶到卢沟桥头的宛平城。第二天一早起程,中午再赶到广安门,卸货或做买卖。从北京南下的骆驼驮子也要赶在傍晚前住在宛平城,第二天早晨再继续南行。

从早到晚,桥头的驼铃声叮叮当当个没完。

何大爷把小河带到桥上,指给他看,“当年这里的石狮子数也数不清,桥下都是白色的芦苇。骆驼是真的有,专门从门头沟拉煤往城里头送。后来,我上班也是骑着车过卢沟桥。再后来建了一座新桥,也叫卢沟桥,这座桥也不让车走了。”

小河赶紧在一边蹲着记录。

“老人其实是一波一波的,像麦子一样一茬一茬(就没有了),所以这个影像跟声音赶紧录下来,不管它有没有意义,先录下来再说。大部分时候人们总觉得新的好,老的不好。其实老的东西不是不好,它能散发出它原有的诗意。经过今天的活化,就是此刻的东西。要看你有没有此刻的胸怀,去接受它。”

构建一个通道

采集活动进行大概半年后,小河和整个团队有了更大的“野心”:这些东西北京有,其他地方是不是也有?在北京这种文化融合的城市可以找到,那么可想而知,在更偏僻,对自己文化保护比较好的地方,就更有了。

他们决定把这个项目继续下去。

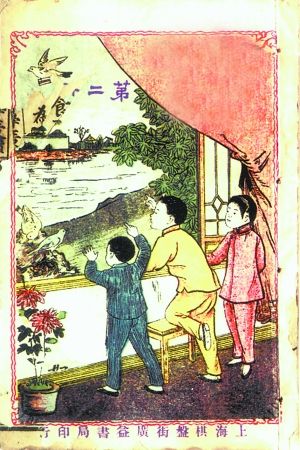

历史上,对童谣的大规模采集可以上溯到19世纪。1896年,意大利人韦大列(Guide Viatle)编辑了一部《北京歌谣》,收录了北京地区的170余首歌谣。1900年,美国人何德兰(Isaac Headland)也以北京地区的童谣为主,配上当时的图片,编纂了《孺子歌图》。

距今最近一次较大规模的童谣采集运动是1918年,周作人、刘半农、沈尹默等人推动的,在全国范围内征集民间歌谣,征集到了一万三千多首,其中不乏大量童谣。

“只可惜当时还没有录音机,对于音乐或民间歌谣如果没有录音,简直损失了百分之七十的价值。”这次对小河来说,念白类的童谣基本不在他们的找寻范围内,“因为只要词能留下来,基本就传承了。我们要找的是有旋律的。”

北京站的采集完成后,团队移师到了杭州。他们租了个屋子住下,屋里放着从浙江省博物馆借出来的有关童谣的书,墙上挂着浙江地图和杭州地图,上面贴满记有老人和童谣信息的便利贴。

和北京相比,杭州的寻访难度要大很多

在杭州的找寻难度大得多——老人们先是诧异,进而怀疑,“你们从北京来的?我们这边的民谣为什么要一个北京的团队来收集”,加上江浙复杂的方言,有时换一个村庄,就能换上一种方言。和北京老人主要集中在公园和广场不同,在绿树成荫的南方,公园里并没有太多老人聚集,反而是一些老年人集中的社区,可以“挖”到一些。有时甚至在卡拉OK厅,也能找到相约唱歌的老人。整个团队在杭州的街巷兜兜转转,有时一天能跑五六个地方。

梁文海是小河等人在一家老年公寓找到的。小河团队的到访,让他想起自己8岁时在教会学校学的一首《秋柳》:

堤边柳/到秋天/叶乱飘

叶落尽/只剩得/细枝条

想当日/绿茵茵/春光好。

今日里/冷清清/秋色老

风凄凄/雨凄凄

君不见/眼前景/已全非

眼前景/已全非

一思量/一回首/不胜悲

一曲唱完,老人有些担心,“这不知道是不是你们要找的东西”。一旁的小河已经喜不自胜了,他忙着记录,如获至宝。回去之后,又对词曲进行了一番考究。

上世纪初,有些知识分子认识到了音乐教育的重要意义,在新式学堂中开设“乐歌”课。日本留洋回来的学生受日本学校的启发,为乐曲创作提供了方法。所以那时的很多音乐,采用了“选曲填词”的创作手段,旋律从西方宗教音乐和日本歌曲集中选择,词再经国人填写。

《秋柳》的创作方式即是如此。

它的旋律来自著名的赞美诗《In the sweet by and by》,Joseph P. Webster在1867年的秋天创作了这首曲子。这样的旋律如何漂洋过海来到这片土地,又为什么首次出现于丰子恺编的《中文名歌五十首》,目前无从得知。

同样待考证的还有它的词作者,许多资料显示《秋柳》的词是李叔同所填,但寻谣团队在后来的资料收集中发现,据钱仁康先生的研究,陈啸空才是《秋柳》的词作者。陈啸空曾就读于上海艺术专科师范学校,师从刘质平和丰子恺,因此陈即李叔同的再传弟子,乐风受“学堂乐歌”影响很深。在缪天瑞所编的《中国名曲一百首》中标明《秋柳》的词作者是陈啸空。可究竟谁才是词作者,目前还没有明确的答案。

学堂乐歌,多以简谱记谱,曲调来自日本以及欧美国家,由中国人用中文重新填词。《送别》就是李叔同的学堂乐歌代表作之一。图为五四运动前夕海宁高小的学堂乐歌。

“它跟《送别》是同一时期的作品。”小河判断,只不过《送别》太好听太有名了,直到今天人们都还记得。“但没办法,时代就是这样,会留住一些特别流行的东西,其他不那么流行的就不见了。我们要做的就是把一些被忽视但值得被留下的,让人们看见。”

现场重新演绎这首歌时,小河找来了三个孩子,乐队、一屋子的音乐爱好者以及莫西子诗这样的音乐人。以这样的方式再演绎,是小河这场音乐实验的一部分,甚至可以说是他的初衷。

“我希望可以用音乐给这个世界开放一个管道,去塑造或者是建构一个通道,让人与人之间的联结更通畅。”在小河看来,“寻谣计划”中的童谣就是一个媒介,可以让人感知音乐以及音乐带来的力量,“我们这个脚本中需要记忆中有美和诗意的老人,有生活在本地的音乐人,有生活在这个城市里的普通人。当所有元素聚齐的时候,通道就呈现了。构建这个通道就是我们想做的事情。”

传唱和传承

总有人给小河做的事情打上传统文化、非遗标签。每到这时,他就忙着解释,“不不不,我们其实是要构建一个通道”。但走着走着,小河发现,这事儿不对啊。连他自己聊起寻谣计划,都不只一次提到传承和传唱。

“当你有这个东西的时候,就会想着怎么推广下去,怎么传递下去。”摊上事的小河,自己也没办法。他这些年勤勉了不少。疫情期间,他给自己制订了详细的作息时间表,从早上七点到晚上十点多,打坐、练琴、学英语……排得满满当当。闹钟每个小时,就会提醒他一次。

莫西子诗也加入了杭州站的寻访

他还召集了玩音乐的朋友,想把寻谣计划接力下去。

民谣歌手莫西子诗就是其中之一。用小河的话形容,莫西是个“泥土里长出来的孩子”,有着罕见的天真。两个人一起坐车,莫西怕挤到小河,蹭着蹭着,自己就坐到了车厢的地上。到别人家采访,小河已经说完再见走远了,一回头,莫西还在人家家门口没告辞完呢。有记者采访莫西,问他如果专辑卖不出去怎么办,莫西的回答特逗,“反正我大凉山家里还有地,我是一个地主。”

这之前,莫西尝试发起过一个“荒原计划”,希望能把彝族传统文化和外来文化接轨。在大凉山深处,只有加工过的所谓原生态和流行歌曲,对当地人来说才是音乐。至于屋檐下你一句我一句的对歌,姑娘远嫁时不由自主唱起来的令人心碎的歌声,属于正常的生活状态。词是即兴唱的,旋律则是固定的,长期留下来的口口相传的。在莫西看来,那才是真正的民谣。

小河对童谣也有自己的标准,要用方言承载,歌词适合孩子学习并且旋律优美。

“适合学习”是他强调的一点。

“文字可以通过印刷留存到未来,但是音乐不行。”小河不想把一样东西挖出来摆在那儿,“它不能像文档一样留存在博物馆或是挂在墙上的一句警世名言。音乐需要通过人去还原,去把它弄响,让人再去感受它,一代代传承。如果没有人唱,没有录音,甚至连谱子也没有,那它就散了。散了再去找,就很难了。”

在杭州走访时,他意外地发现,有些学校里的老师会教孩子们唱杭州话的童谣。老师还从小河团队采集到的歌里,找到她没听过的,再拿去教孩子。

小河挺高兴,他觉得多少看到了些希望,尽管他并不确定这种推广能进行到什么程度,“不能说现在没有办法做就不做了。即便不被写进教科书,即便学校不教,现在网络那么方便,也还是有可能传承和推广的。”

“我们从这片土地上找到的东西,肯定是要让它重新回到这片土地上。”这是小河的野心,但谁说它一定不会实现呢?

资料参考:Figure、公众号“北京何歌手”、正午

以上部分图片和视频来自Figure