这部将时间设定在近未来的作品,不仅成功“预言”了东京将在2020年举办奥运会,更是“预言”了奥运会可能将因故中止,甚至原作漫画中出现的东京爆发疫情的内容更是使人汗毛倒竖。

作者:Palomar

来源:动画学术趴

“昭和时代可以说是我自身的记录,战争,战败,然后是各种各样的国际纷争,反安保运动,接下来是奥运会,而东京这座城市可以说是昭和的符号。”

——大友克洋

1982年,第二次世界大战已结束37年,日本早已从艰难的战后恢复期走出,开始享受高度发达的资本主义带来的红利,对当时的人来说,泡沫经济的破灭还只是个遥不可及的笑话,东京在远东拔地而起,开始成为媲美纽约的超级都市,也由此成为了众多科幻作品的背景地。

此时,刚刚在漫画界崭露头角的大友克洋,结束了他颇具实验性的短篇《童梦》,开始筹备自己的下一部作品,一部以自己所处的,充满无限可能的东京为背景的科幻漫画。

“我喜欢东京,想以不同的方式去描写这座城市。”他在日后接受『美術手帖』的采访时这样回忆道。

这部漫画,便是之后被奉为神作的《阿基拉》了。

经典作品往往都有着跨越时代的思想性与先进性,当时间转到了2020年这个特殊的时间点,这部“神作”再次因为种种原因闯进我们的视野。这篇文章,我们就再来拆解一下这部被很多人视为日系动画高峰的独特作品。

拆解「时间」,是预言还是历史?

虽说已成为“神作”许久,但《阿基拉》最近突然又变得火热,显然是临近2020年东京奥运会的缘故。这部将时间设定在近未来的作品,不仅成功“预言”了东京将在2020年举办奥运会,更是“预言”了奥运会可能将因故中止,甚至原作漫画中出现的东京爆发疫情的内容更是使人汗毛倒竖。

这部稍显蒙尘的“神作”,也因此又被擦得光亮,重新摆在动画的万神殿上。

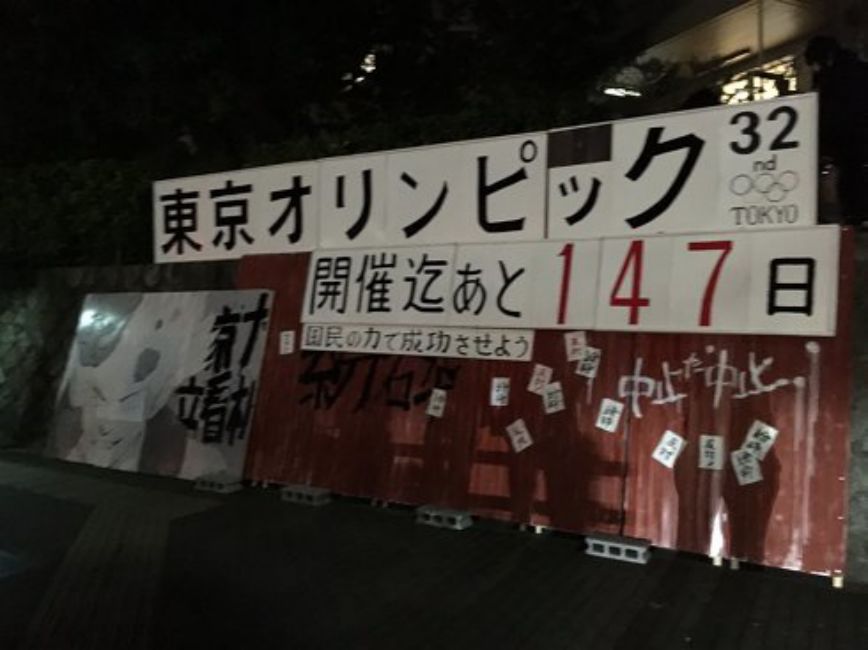

京都大学学生模仿《阿基拉》的看板

但大友克洋真的试图以《阿基拉》来成就自己“预言家”的头衔吗?《阿基拉》真的是在预言2020年的东京吗?或许并非如此。

在探索如何以“不同的形式”表现东京时,大友克洋将着力点放在了时间上,他将时间设定在了战后复兴期到1964年东京奥运会这一时间段,如果说战后复兴期是昭和时代的光明一面的话,那么东京则是它最具象征性的代表。

1964年的东京

大友克洋曾这样概括过自己的创作缘由:“昭和时代可以说是我自身的记录,战争,战败,然后是各种各样的国际纷争,反安保运动,接下来是奥运会,而东京这座城市可以说是昭和的符号了。”

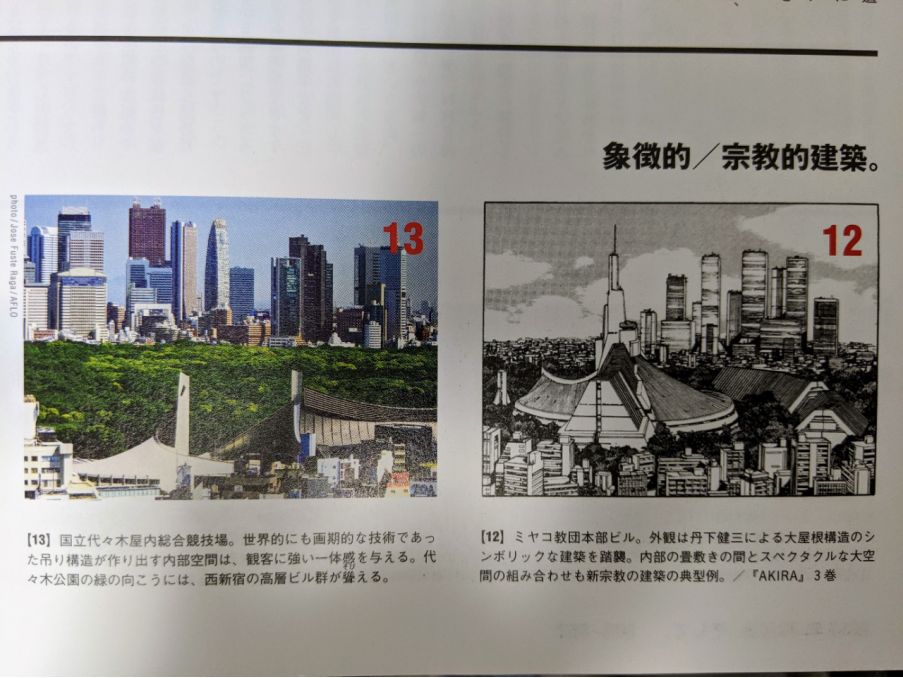

于是,我们会看到《阿基拉》中2019年的东京,其实处处有着1964年奥运会前东京的样子,无论是奥运会主场馆和Miyako教团(ミヤコ教団)的设计风格,还是西新宿高层建筑群的样貌,都与此时的东京出奇一致。

Miyako教团的建筑设计参考了国立代代木体育馆,后方是新宿高层建筑群

《阿基拉》中的奥运主体育场原型即为1964年东京奥运会主体育场

甚至作品中新东京(ネオ東京)的整体空间形态,也无不充满丹下健三「東京計画1960」的影子。

丹下健三的“东京1960计划”,丹下同时也是代代木国立体育馆的设计者

事实上,《阿基拉》并不是一本简单的预言书,大友克洋试图描写的东京,其实并非是数十年后的未来东京,而是他自身亲历过的昭和时代的东京。他在作品中无数次强调的奥运会,虽然时间设定在2020年,但实际并非什么预言,其实是1964年东京奥运会的复写。

那么,为了如他自己所言,借助《阿基拉》将1964年的东京复写到2019年,以“不同的形式”表现它自身所处的东京,大友克洋将如何拆解自己作品的时间线呢?

《阿基拉》中设想的“新东京”,与“东京1960计划”同样选址在东京湾

从日本遭受核武器轰炸并且投降的1945年,到《阿基拉》漫画创作的1982年,这之间过去了37个年头。于是大友克洋严丝合缝地,以1982年作为第三次世界大战结束的时间点,将这37年向后平移。于是,37年后的2019年便恰好成了漫画《阿基拉》的背景时间。

于是,1982年便成为了位居正中的时间点,而37这个数字也成了《阿基拉》所暗示的一个轮回,1945年,第二次世界大战,日本毁于核武器;37年后,第三次世界大战,日本毁于阿基拉;再过了37年,阿基拉再次复苏,毁灭日本。

读者们一看就能明白“阿基拉”与核武器的关系,但这部分我们稍后再说。显然,在时间关系上,与其说《阿基拉》预言了2020年东京将会举办的奥运会,不如说它是在复盘1945年到1982年的“昭和东京”的过程中,恰好偶遇东京第二次举办奥运会而已。

这部晦涩难解,但又浅明直白,难以分清是科幻还是神话,预言还是历史的“神作”,只有一点是毫无疑问的:它描绘的是战后东京的毁灭与重生。

那么,这部大友克洋版的“东京物语”,向我们描绘了怎样一个东京呢?

拆解「东京」,巨型都市为何物?

熟悉大友克洋漫画的读者,应该不难归纳他的漫画风格。这位以繁复细节和宏大背景著称的漫画家,与当时主导日本漫画界,突出人物圆润风格的手冢治虫截然不同。

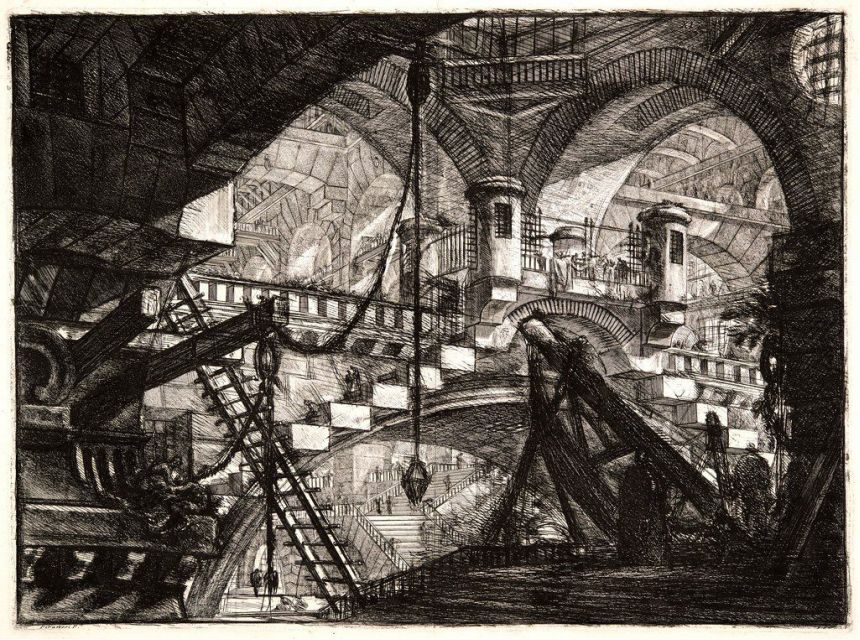

观看大友克洋的漫画,总能使人联想起18世纪的著名版画家皮拉内西(Giovanni Battista Piranesi),与插画家约翰·马丁(John Martin)那细致又充满压抑感的作品。

皮拉内西的画作

约翰马丁的画作

将微小的人物镶嵌在宏伟的背景中,是大友克洋漫画最为鲜明的特色,从《童梦》中满含压迫感的团块住宅,到《回忆三部曲》中多铆蒸刚的大炮之城,再到蒸汽朋克的代表作《蒸汽男孩》。

如果说手冢治虫(不算《火鸟》等作品的话)和藤子·F·不二雄的漫画是为儿童搭建了梦的乐园,那大友克洋则是为怀揣着大舰巨炮梦想的漫画迷们创造了最酷的舞台。

蒸汽男孩

于是,这一风格下的东京也变成为了一座冷冰冰的,富有压迫感的科技之城。发达的近未来所展示出的科技力量,与无机的都市空间所营造的疏离感,共同构成一种震撼人心的对立。

在《阿基拉》中,新东京仿佛并非人类所构筑的生活场所,而是吸纳人类劳动成果,自行运作的庞大机器。

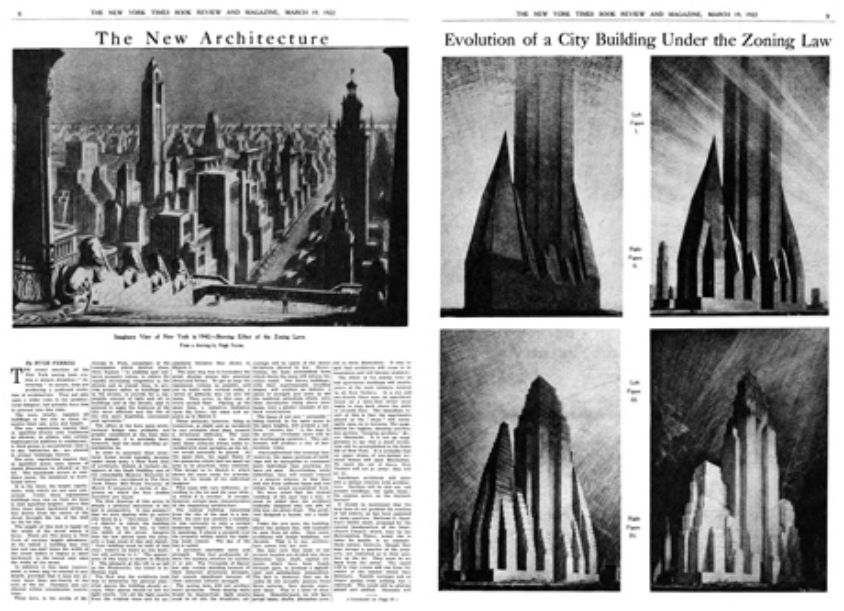

大友克洋大量借鉴了20世纪早期美国建筑师休·费里斯(Hugh Ferriss)的设计风格,夜间的摩天建筑,突出棱角的聚光灯,以及弥漫烟尘而一眼望不到尽头的城市空间,无一不会令人想到休·费里斯对于曼哈顿的诠释。

休费里斯的设计稿

然而,东京并非纽约,大友克洋也没有打算成为一个模仿美漫的画家。《阿基拉》中的东京,在巨型建筑的外表下,其实隐藏着毁灭的预兆。

在日本的传统文化中,自然灾害的隐喻永远是被镌刻在基因里的。在东京还被称作“江户”的年代里,民间流传着这样一种说法:江户是一座被巨大鲇鱼背负着的城市,每当鲇鱼摇晃一下身体,江户就要被毁灭一次。

所以与纽约那生机勃勃的理想主义不同,日本人眼中的东京似乎永远重复着毁灭与重生。当下繁华东京的下面,也永远埋藏着二战后期美军的空袭,与1923年关东大地震的旧伤。

东京大轰炸

这自然也表现在了日本的文化作品里,无论是另一部“神作”《EVA》里第三新东京市的设定,还是《阿基拉》中多次因阿基拉的复苏毁灭掉的东京,都在致敬这座城市一次次毁灭又重生的记忆。

江户传说中摇晃身体的“鲇鱼”,在大友克洋的笔下化为了谜一样的少年阿基拉。我们终于要面对那个所有人都在提的问题:“阿基拉”究竟为何物,或者说,大友克洋想让它为何物呢?

拆解「阿基拉」,人?神?自然?

在拆解“阿基拉”之前,我们必须要厘清的自然是原作漫画和剧场版动画的不同。如果你看完动画《阿基拉》感觉一头雾水,只觉得它是一部中二少年毁灭东京的故事,那叙事线更加清晰详细的原作漫画,想必可以告诉我们更多的信息。

在电影《阿基拉》中,新型教团Miyako教(ミヤコ教団)想必给所有观众都留下了负面且滑稽的印象,他们奉阿基拉为独一无二的神,宣扬阿基拉终将毁灭世界的末世论。在一些评论中,Miyako教常常被解读为盲信宗教的迷信群体,体现了人类的愚昧与无知。

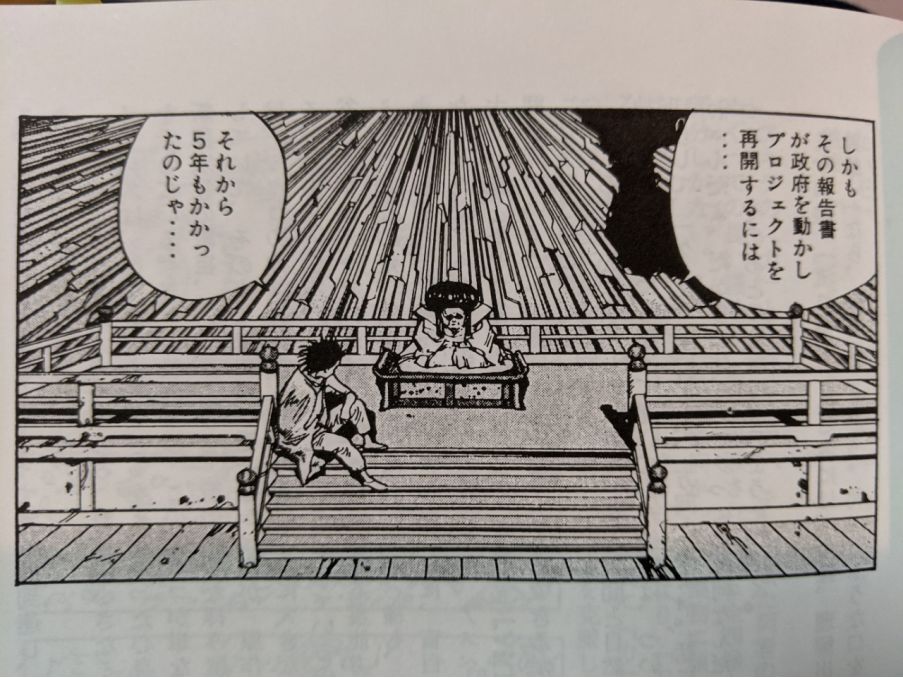

这当然也是一种解读,但在原作6卷本漫画中,Miyako教主所担任的职责,则显然比电影中重要且丰满得多。她是政府“Numbers计划”的实验品之一,也就是具有超能力的“老态幼童”的一员,本身是盲人的她,拥有的超能力便是共享他人的视觉。

动画中的Miyako教主

不仅如此,在漫画的第四卷中,Miyako还将阿基拉的由来与背景告诉了铁雄,在一定程度上,Miyako也是铁雄追寻阿基拉力量过程中的指导者。

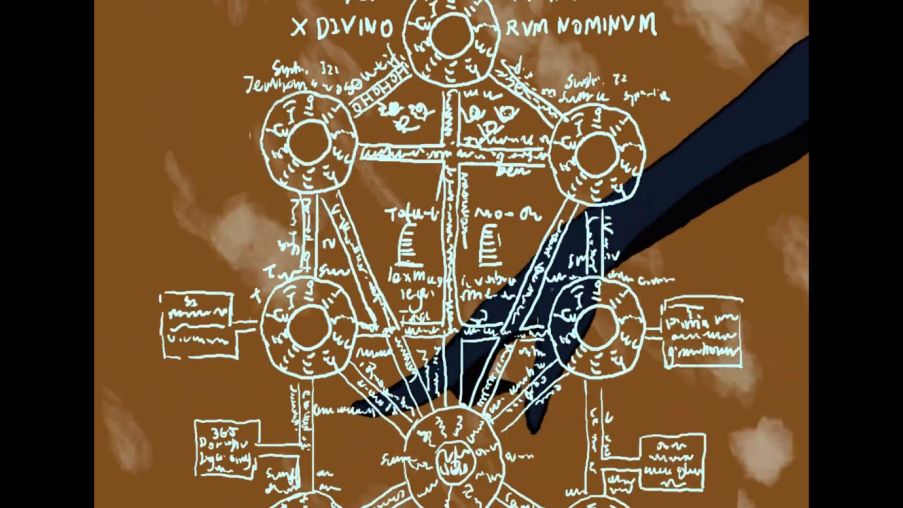

Miyako口中的阿基拉,原先也是他们“老态幼童”群体的一员,他们经过政府的改造计划,能够在一定程度上使用宇宙的「流动之力」。宇宙的流动之力如同万事万物的定则,所有的人,动物,植物,乃至具有超能力的儿童们,无不身处这一流动之力中,从这力量中诞生,再被这力量送往死亡。

漫画中铁雄前去拜访了Miyako

但阿基拉却与众不同,他不仅拥有比其他儿童更强大的能量,甚至可以将宇宙的流动之力暂停。就像水库一般,当阿基拉将宇宙之力蓄积起来,再使其集中爆发,便具有了毁灭整个东京的破坏力。

更关键的一点在于,阿基拉,唯独阿基拉,不在这宇宙的流动之力中。

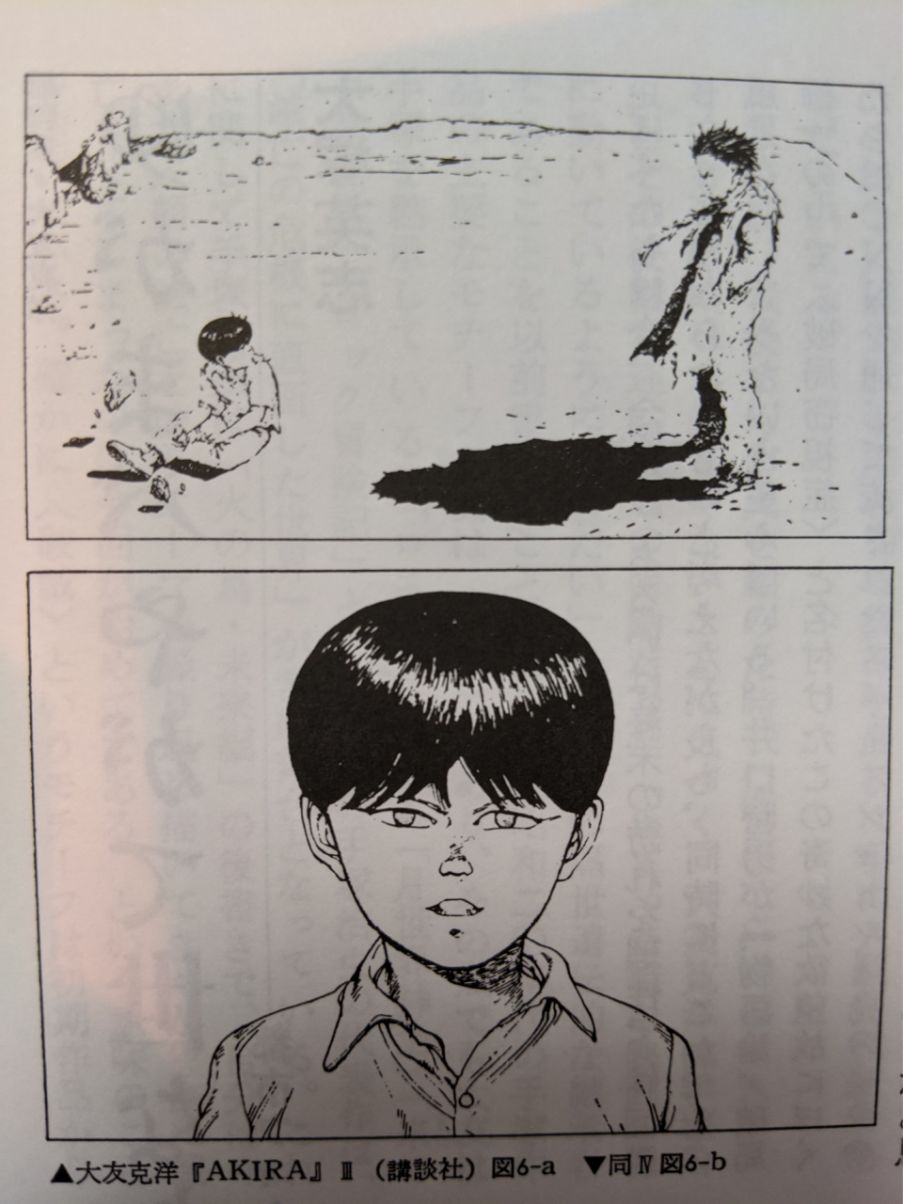

漫画中的少年Akira

至此,如何解读“阿基拉”便取决于读者的学科背景和思维取向了。

如果将这部作品视为科幻,那宇宙的流动之力便自然而然地会使人想起“热力学第二定律”:热量传递是不可逆的,只能从高热量传递到低热量,当一切热量流动趋于平衡时,宇宙便达到“热寂”,任何有意义的存在都将消失。不在这一流动中的阿基拉,便只可能意味着热力发生流动之前的,那个宇宙大爆炸奇点了。

而如果将这部作品视为如同《EVA》一样的神话隐喻的话,那阿基拉便意味着创造万物的“上帝”,使一切能量和生命得以产生的最初起点,则来自于上帝的“第一推动”了。

无论是科幻还是神话,阿基拉都代表着那个使一切开始运转的“第一推动”。而这创世纪的力量,却讽刺地来自于政府的药物实验。

新世纪福音战士

人类妄图掌握本不属于自己的创世之力量,最终被这一力量反噬。

这便是《阿基拉》最根本的含义。如果说大友克洋是以《阿基拉》复盘自身所处的昭和时代的话,那么“阿基拉”,这一象征着本不属于人类的创世之力的存在本身,想必就是昭和时代一切毁灭的终点与重生的起点——两枚结束战争的原子弹了。

拆解「大友克洋」,直线与圆的对立

文艺评论家川本三郎曾这样概括过《阿基拉》的美学风格:“以往的儿童漫画的风格往往是‘圆’的,像手冢治虫啦,藤子·F·不二雄或者杉浦茂他们。但大友克洋却与众不同,他的漫画充斥着‘锐角’与‘直线’。都市的,玻璃或钢筋混凝土的空间表现,折射的是科技社会的直线性。而自然界中是不存在这种直线的。”

杉浦茂的绘画风格

“宫崎骏则与大友克洋完全对立,从早期的《天空之城》,到之后的《龙猫》,他的作品总能使人回想起中世纪的田园牧歌。而《阿基拉》的科技都市物语则与其对比鲜明。在当今的日本,大友克洋与宫崎骏两种对立的风格各自都广受欢迎,仿佛各自主宰白天与夜间一样。”

正如前文所写的《阿基拉》的“东京物语”那样,直线的,锐角的,带有冰冷感的庞大都市成了大友克洋的代名词。他将手冢治虫开始的,主宰日本漫画界的圆形风格开挖出一道裂缝,塞入了末日与都市这一命题。具有速度感的分镜和工笔画般的细部描写也成了广为人知的特色。

龙猫

然而大友克洋的作品中真的只有直线吗?他的作品真的完全剥离了自然性,纯粹地描写都市吗?显然并非如此,在直线与锐角的核心,在冰冷都市的底层,大友克洋的“圆”时隐时现。

如果我们着眼于《蒸汽男孩》,这部蒸汽朋克的代表作时,可能会被复杂精细的机械结构所欺骗,忽视了这一切的能量来源——那颗最初不起眼,结尾却冷冻了半个伦敦的“蒸汽球”。如果说复杂的机械之城,和自行运转,上天入海的人型兵器仍是在延伸维多利亚时代的科技现状的话,那么三颗便能使一座城市运转的蒸汽球则无疑是大友克洋自己的原创了。

蒸汽男孩

然而,这三颗提供了超越时代的巨大能量的蒸汽球,最初却起源于冰岛的某种特殊液体。人类自以为拥有的超越时代,控制自然的能量,其实仍旧来源于自然。而这三颗来源于自然的“能量之球”的外观,也采用了与大友克洋一贯的直线风格截然不同的圆形。

而当我们再回顾《阿基拉》时,球型的爆炸场面也吞噬了直线和直角做构成的现代都市。大友克洋作品的一切人造的直线与直角,都建立在圆型的自然之力上,也最终被圆型的巨大力量所吞噬。《蒸汽男孩》中来自冰岛的特殊液体,在《阿基拉》中化身成了毁灭人类的核爆炸。

阿基拉中毁灭东京的爆炸

人类自以为掌控了自然之力,在它之上建立了现代都市,修筑起充斥着直线的钢筋混凝土建筑。只有每次这圆型的自然之力稍微发出余威,毁灭一座东京,冻结半个伦敦,人类才能意识到,自己的直线之力在圆型的自然面前多么无力。

看似相互对立的大友克洋与宫崎骏,其实本质上表达着同样的东西。宫崎以“圆型”的绘画风格表达自然的不怒自威,大友则以“直线”的风格表达人造物的脆弱和稍纵即逝,提醒着人们直线造物下拥有无尽力量的“圆”。

都市的直线风格总能令人想起《2001太空漫游》里那座毫无破绽的长方体石碑,向我们展示着科技的力量与精密,但我们也不要忘了,那座石碑是建立在看似坑坑洼洼的圆型月亮上的。